Feature |oleh: redaksi Narrative readout

Temui Wukir Suryadi, seniman eksperimental asal Indonesia yang merubah garu menjadi instrumen kritik sosial. Lewat karya dan penampilannya di Artsubs, ia menggugat sistem dan merayakan akar kerakyatan lewat bunyi.

Wukir Suryadi: Membunyikan Tanah, Menggetarkan Nurani

Saya bertemu Wukir Suryadi di sebuah pameran seni. Ia hadir tanpa jarak. Sosoknya sederhana, murah senyum, dan tak segan menyapa siapa saja. Ia bukan seniman yang membangun tembok simbolik antara dirinya dan publik. Padahal, namanya telah menggema hingga panggung internasional, menembus batas-batas geografi dan budaya. Tetapi, tak ada secuil pun kesan angkuh dari dirinya. Dalam obrolan ringan kami di sela-sela kesibukannya di pameran seni Artsubs yang digelar di Balai Pemuda Surabaya, Wukir berbicara dengan jujur—tentang keberanian melampaui batas, tentang kesetiaan pada suara diri, dan tentang kesadaran akan akar.

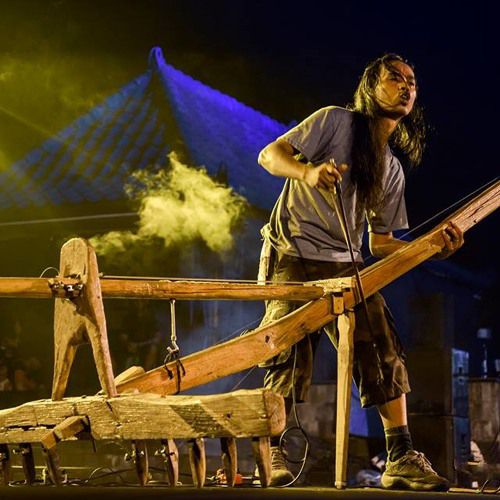

Wukir bukan tipe seniman yang memuja estetika permukaan. Karya yang ia tampilkan di pameran Artsubs adalah sebuah kritik yang tajam, sebuah deklarasi artistik yang tak bisa diabaikan. Di tengah deretan karya lukis yang menggoda mata dengan warna dan komposisi, karya Wukir hadir seperti tamparan. Ia menyulap sebuah garu—alat pertanian tradisional yang biasa digunakan untuk membajak sawah—menjadi instrumen musik eksperimental. Benda yang identik dengan lumpur, peluh, dan tanah itu kini bersuara. Tidak sekadar menghasilkan bunyi, tetapi berbicara. Ia bicara tentang kesakitan, tentang ketangguhan, dan tentang dunia yang sering luput dari perhatian seni yang sibuk mengejar kemolekan.

Bunyi-bunyian dari instrumen tersebut tidaklah melodis. Ia sumbang, kasar, kadang mengganggu. Tapi di situlah justru letak kekuatannya: ia tidak menawarkan kenyamanan, tetapi kejujuran. Dalam interpretasi saya, karya ini erat dengan simbol kerakyatan, leluhur, dan tanah sebagai ibu dari peradaban manusia. Ia menjungkirbalikkan logika seni sebagai hiburan, dan menggantinya dengan seni sebagai pernyataan eksistensial dan sosial. Suara garu itu adalah suara petani yang selama ini dibungkam. Ia tidak bernyanyi dalam nada-nada pop, tapi memekik dalam nada-nada getir dan nyata. Seolah-olah Wukir ingin berkata: hidup rakyat, terutama petani, tidak semerdu lagu yang dijual pasar.

Wukir tidak sedang beratraksi. Ia sedang meledakkan emosi dan perasaannya atas berbagai pengalaman empiris dan psikis yang ia lalui. Ia adalah penghayat, bukan penghibur. Dalam setiap gesekan, ketukan, dan getaran yang ia ciptakan, ada semacam meditasi dan pemberontakan sekaligus. Inilah seniman yang tak sekadar menciptakan karya, tetapi mewujudkan perlawanan.

Dalam penampilannya pada malam pembukaan Artsubs, Wukir membawakan sebuah instrumen yang ia ciptakan sendiri. Instrumen itu merupakan gabungan dari beberapa alat musik yang ia komposisikan secara personal. Dalam perbincangan kami, ia menjelaskan bahwa proses penciptaannya menggunakan pendekatan industrial. Namun, pendekatan ini bukan semata-mata meniru teknologi pabrik atau industri besar. Justru sebaliknya, ia mengkritik sistem produksi massal yang tidak berpihak pada manusia. Ia menyebut karyanya sebagai bentuk kritik terhadap sistem yang buruk dan penuh ketimpangan. Baginya, bunyi adalah senjata; bukan untuk melukai, tetapi untuk menyadarkan.

Wukir Suryadi dikenal luas melalui proyek musik eksperimentalnya bersama vokalis Rully Shabara dalam grup Senyawa. Duo ini telah tampil di berbagai festival musik dan seni kontemporer dunia seperti CTM Festival di Berlin, Unsound Festival di Polandia, hingga Melbourne Festival. Yang membuat Senyawa istimewa bukan hanya karena keberanian musikal mereka, tetapi karena mereka membawa bunyi yang “Indonesia sekali” namun jauh dari eksotisme klise. Mereka tidak menyajikan gamelan atau suara tradisional sebagai objek etnik untuk konsumsi dunia, tetapi mengobrak-abriknya, membongkarnya, dan menyusunnya ulang dengan semangat pembebasan.

Dalam wawancara yang pernah dimuat di berbagai media internasional, Wukir menyatakan bahwa ia tertarik pada bagaimana sebuah objek bisa menyalurkan energi. Maka tak heran jika ia menciptakan instrumen-instrumennya sendiri—dari kayu, besi tua, bambu, hingga barang-barang yang lazimnya dianggap rongsokan. Dalam dunia seni kontemporer global, pendekatan ini disebut dengan instrument making sebagai perlawanan terhadap standar sistem nada dan dominasi harmoni Barat. Ia membuat sistemnya sendiri, dan dengan itu ia mengukuhkan diri sebagai seorang peretas dalam dunia bunyi.

Secara filosofis, karya-karya Wukir juga bisa dibaca dalam bingkai pemikiran Jacques Rancière yang menyatakan bahwa “emansipasi estetis” terjadi saat seni tidak lagi tunduk pada norma-norma indrawi dominan, tapi membuka kemungkinan bagi suara yang selama ini tak terdengar untuk muncul ke permukaan. Dalam konteks ini, Wukir adalah agen estetika yang membongkar ketimpangan representasi suara rakyat dalam ruang seni.

Lebih jauh lagi, pendekatan Wukir terhadap alat musik dan suara mengingatkan kita pada warisan para perajin alat musik tradisional yang dahulu menciptakan instrumen bukan untuk pasar, tetapi untuk fungsi sosial, spiritual, dan komunal. Dalam dunia modern yang sarat komodifikasi, praktik ini menjadi bentuk perlawanan yang langka. Ia adalah seniman yang “membunyikan tanah”—dan dalam tiap dentuman atau gesekan, terdengar gema suara leluhur dan rakyat yang tersingkir.

Bukan hanya di atas panggung Wukir menyampaikan gagasannya. Dalam berbagai forum diskusi, ia tak segan menyinggung soal ketimpangan struktural yang dialami masyarakat. Ia menyuarakan pentingnya keberanian menembus batas formal pendidikan, batas estetika pasar, bahkan batas identitas kebudayaan yang sering dibekukan oleh negara dan industri pariwisata.

Wukir adalah seniman yang tidak terjebak dalam glorifikasi individualisme. Meski dikenal secara global, ia tetap menolak menjadi selebritas budaya. Ia hadir sebagai bagian dari komunitas, bagian dari sejarah perlawanan rakyat kecil yang menggunakan suara sebagai cara bertahan dan berbicara. Ia bukan “musisi avant-garde” dalam pengertian elitis, melainkan seniman rakyat dalam pengertian yang paling radikal dan tulus.

Melalui karya-karya seperti garu bersuara, Wukir mengingatkan kita bahwa seni tak selalu harus indah, tak selalu harus enak didengar. Seni bisa dan harus mengguncang, menampar, bahkan mengganggu. Karena dalam gangguan itu, ada peluang kesadaran. Dan dalam kesadaran, mungkin kita bisa mulai membayangkan dunia yang lebih adil.

Jika ruang seni sering menjadi menara gading, maka Wukir adalah sosok yang menendang tangga menuju menara itu, mengundang kita semua untuk turun ke tanah, mendengar bumi, dan menyadari bahwa dari tanah itulah semua kebudayaan berasal. Dengan suara yang tidak simetris, ia justru menciptakan harmoni baru: harmoni yang berani, jujur, dan membebaskan.

Be First to Comment