Esai

Telusuri bagaimana Warkop DKI menyisipkan kritik politik tajam dalam balutan komedi. Artikel ini mengungkap sarkasme cerdas mereka terhadap Orde Baru, otoritarianisme, dan kemapanan sosial dengan pendekatan analisis budaya yang mendalam.

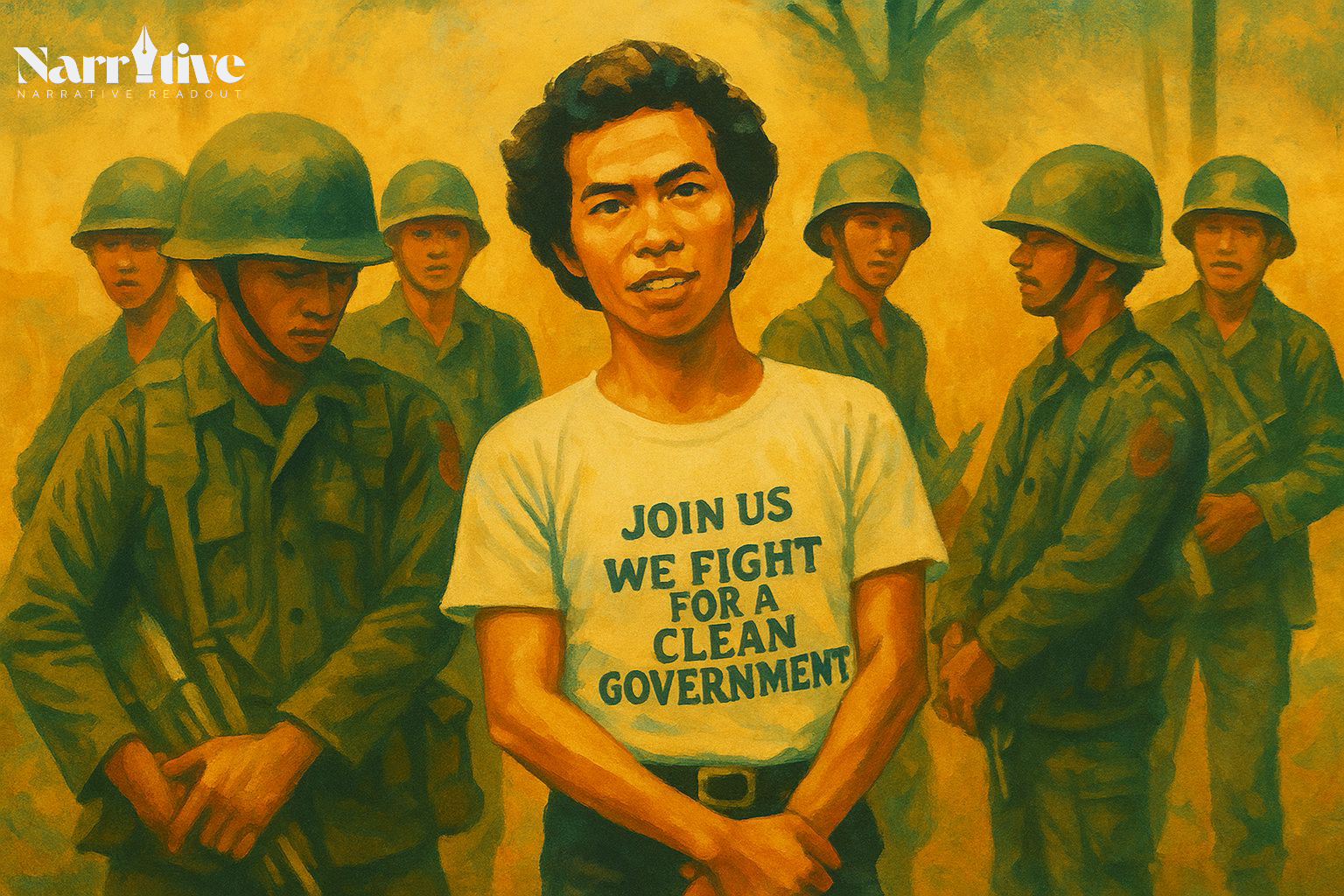

Tertawa dalam Sunyi: Warkop DKI dan Seni Sarkasme Politik di Balik Layar Tawa

Pendahuluan: Komedi yang Tidak Pernah Netral

Jika hari ini kita duduk sambil menyeruput kopi sembari menonton film lawas Warkop DKI, kita mungkin tidak sadar bahwa yang sedang kita nikmati bukan hanya sekadar hiburan. Di balik gimmick slapstick dan adegan konyol yang disajikan Dono, Kasino, dan Indro, tersimpan sesuatu yang lebih tajam: sindiran sosial, sarkasme politik, dan kritik terhadap sistem yang menindas. Komedi yang mereka hadirkan bukanlah pelarian dari realitas, melainkan cara cerdas untuk menghadapinya. Warkop DKI adalah pelawak, tapi juga pengamat sosial; mereka adalah penghibur, tapi juga penyampai pesan-pesan diam yang menampar.

Dalam esai ini, kita akan menyigi bagaimana Warkop DKI menjadikan tawa sebagai bentuk perlawanan simbolik, bagaimana mereka memanfaatkan keterbatasan ruang demokrasi pada era Orde Baru untuk tetap menyampaikan kritik, dan bagaimana karya-karya mereka masih relevan dalam membedah kegagapan sosial-politik masa kini.

Pondasi Intelektual: Dari Radio Mahasiswa ke Layar Lebar Bangsa

Warkop DKI lahir dari rahim intelektual. Dono adalah dosen Sosiologi Universitas Indonesia yang dikenal progresif, Kasino adalah mahasiswa Ekonomi UI, dan Indro berasal dari Universitas Pancasila. Mereka pertama kali bersua dalam ruang kreatif Radio Prambors, menyusun sketsa untuk acara “Obrolan Santai di Warung Kopi”—sebuah program satir yang menyentil problematika masyarakat kota secara ringan tapi menyentuh.

Modal intelektual inilah yang membedakan Warkop dari kelompok lawak lain pada zamannya. Mereka tidak hanya membuat orang tertawa, tapi juga mendorong penonton untuk berpikir. Sketsa mereka ditulis dengan dasar observasi sosial, pengetahuan struktural tentang relasi kuasa, dan pemahaman tajam tentang kondisi rakyat. Humor mereka bukan sekadar lelucon lepas, tapi kritik sosial yang dibungkus dalam kelakar agar lolos dari sensor kekuasaan.

Sindiran terhadap Birokrasi dan Aparat Negara

Film seperti “CHIPS” (1982) adalah contoh paling eksplisit dari sindiran terhadap lembaga negara yang tidak efisien. CHIPS—singkatan dari “Cara Hebat Ikut-ikutan Penanggulangan Sosial”—adalah parodi atas lembaga keamanan yang dibentuk bukan atas dasar kebutuhan rakyat, tetapi lebih karena obsesi negara untuk meniru institusi barat secara dangkal. Dalam film itu, aparat digambarkan lebih peduli pada seragam, perintah atasan, dan seremoni daripada menyelesaikan masalah konkret di masyarakat.

Sindiran ini secara tidak langsung menyoroti bagaimana negara sering kali menjauh dari realitas rakyat, menciptakan kebijakan yang elitis dan simbolik. Kritik ini menjadi penting karena pada masa Orde Baru, pengawasan terhadap karya seni begitu ketat. Warkop DKI menari di garis batas itu: melontarkan kritik tajam tanpa menyulut alarm penguasa.

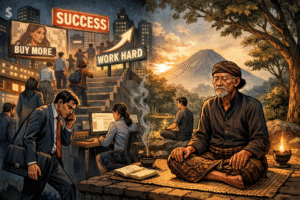

Gaya Hidup Borjuis, Ilusi Urban, dan Kritik terhadap Konsumerisme

Dalam film “Setan Kredit”, Warkop mengejek masyarakat urban yang terjerat ilusi sukses lewat benda-benda mewah yang mereka beli secara kredit. Mereka memperlihatkan bagaimana orang berlomba mengejar gengsi, bahkan jika harus berutang atau menipu diri sendiri. Kredit tidak lagi menjadi alat pemenuhan kebutuhan, tapi simbol status sosial.

Di film “Gengsi Dong”, absurditas kapitalisme ditampilkan dalam bentuk komedi: persaingan kelas menengah untuk tampil lebih elegan di mata publik, bahkan jika harus mengorbankan relasi personal. Hal ini menggambarkan bagaimana masyarakat kota kehilangan substansi nilai dalam mengejar simbol-simbol kesuksesan semu. Kritik ini tetap relevan hingga hari ini, ketika masyarakat terjebak dalam pusaran gaya hidup yang ditentukan oleh algoritma media sosial dan ekspektasi ekonomi semu.

Pejabat dalam Imajinasi Rakyat: Konyol, Lamban, dan Sok Sibuk

Warkop kerap menggambarkan tokoh-tokoh pejabat sebagai karakter konyol yang tak kompeten. Dalam salah satu adegan terkenal, seorang pejabat menyatakan, “Yang penting bukan kerja, yang penting kelihatan kerja.” Kalimat ini menyentil budaya kerja birokrasi yang penuh pencitraan. Dalam film lain, pejabat hanya datang untuk berfoto saat proyek peresmian, lalu pergi tanpa memastikan proyek berjalan.

Tokoh seperti ini bukan fiksi semata. Ia adalah representasi dari pejabat nyata yang lahir dari sistem politik yang tidak partisipatif. Dalam masyarakat yang minim transparansi, kritik Warkop hadir sebagai pengingat bahwa rakyat melihat, meskipun hanya bisa menertawakan. Humor ini menjadi peluru kosong yang tetap mengarah ke pusat kekuasaan.

Bahasa Ganda dan Politik Simbol dalam Situasi Represif

Karena tidak leluasa menyampaikan kritik secara langsung, Warkop menggunakan simbolisme dan bahasa ganda. Mereka menghindari kata-kata eksplisit yang bisa membuat mereka dicekal, tetapi tetap menyampaikan pesan dengan jelas kepada penonton yang peka. Taktik ini mengingatkan kita pada konsep “transkrip tersembunyi” dalam pemikiran James C. Scott: bentuk komunikasi yang berkembang di masyarakat tertindas untuk mengekspresikan resistensi secara tersamar.

Warkop dengan cerdas mengolah bahasa rakyat menjadi alat pembongkaran wacana hegemonik. Mereka menyisipkan idiom-idiom khas, guyonan daerah, dan satir dalam logika absurd, yang jika dicermati adalah bentuk dekonstruksi terhadap narasi dominan yang disebarkan negara.

Representasi Gender: Antara Kritik dan Bias

Memang harus diakui, dalam beberapa film mereka, Warkop tidak lepas dari penggambaran perempuan sebagai objek pelengkap narasi laki-laki. Namun, menariknya, tokoh pria dalam film Warkop juga tidak ditampilkan sebagai jagoan. Mereka sering menjadi korban dari situasi, digambarkan kikuk, gagal, dan terjebak dalam kontradiksi antara hasrat dan realitas.

Secara tidak langsung, ini menjadi semacam kritik terhadap maskulinitas yang dibentuk oleh budaya patriarkal. Laki-laki yang ideal di mata Warkop bukan yang dominan dan kuat, tapi yang jujur terhadap kegagalannya. Dalam beberapa adegan, perempuan justru digambarkan lebih rasional dan mandiri. Dalam bingkai ini, kita bisa membaca bahwa Warkop sedang menyindir standar gender yang dibentuk oleh masyarakat—bahwa maskulinitas bukanlah keharusan, dan dominasi bukanlah kebajikan.

Komedi sebagai Medium Kesadaran Kelas

Warkop sangat dekat dengan realitas kelas pekerja dan rakyat kecil. Mereka sering menggambarkan karakter sebagai satpam, sopir, pegawai rendahan, mahasiswa kere, atau pengangguran. Dunia yang mereka bangun adalah dunia pinggiran, dunia yang hidup dalam kegagalan dan keterbatasan.

Namun justru dari keterbatasan itu muncul kesadaran. Warkop tidak romantis terhadap kemiskinan, tapi juga tidak sinis. Mereka hadir sebagai bagian dari rakyat, bukan pengamat dari atas. Komedi mereka mengolok-olok sistem, bukan individunya. Mereka membela rakyat, bahkan ketika menyindir rakyat. Inilah bentuk komedi yang berpihak—bukan pada kekuasaan, tapi pada kesadaran kolektif.

Relevansi Hari Ini: Dari Orde Baru ke Orde Medsos

Meski lahir di era Orde Baru, pesan-pesan Warkop tetap relevan hari ini. Ketimpangan masih terjadi, birokrasi masih lamban, aparat masih represif, dan rakyat masih dihibur oleh tontonan yang meninabobokan. Bahkan kini, represi hadir dalam bentuk baru: algoritma, banjir informasi palsu, dan budaya narsistik yang dikemas dalam estetika digital.

Warkop mengajak kita untuk melihat bahwa masalah kita bukan hanya persoalan individu, tapi struktural. Mereka mengajarkan bahwa memahami ketidakadilan bukan harus dengan marah-marah di mimbar, tapi bisa dimulai dengan tertawa yang sadar: sadar atas posisi kita dalam sistem, sadar bahwa ada yang harus diubah.

Kesimpulan: Ketawa sebagai Aksi Sosial

Warkop DKI bukan sekadar legenda komedi Indonesia. Mereka adalah seismograf sosial yang mencatat getaran keresahan masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Dalam ruang yang dipenuhi larangan dan represi, mereka menciptakan ruang alternatif: ruang tawa yang menyadarkan.

Komedi mereka adalah bentuk perlawanan halus, pendidikan tanpa papan tulis, dan kritik tanpa pidato. Mereka menyampaikan bahwa dalam masyarakat yang kehilangan suara, tawa bisa menjadi bahasa paling jujur. Dan dalam dunia yang penuh absurditas, Warkop membuktikan bahwa kadang, satu-satunya cara untuk tetap waras adalah dengan menertawakan kegilaan itu.

Kita menertawakan mereka bukan karena mereka konyol, tapi karena kita menyadari betapa kita pernah—dan masih—terjebak dalam situasi yang mereka gambarkan. Dan dari sana, mungkin kita bisa memulai: dari tawa yang paham, menuju perubahan yang perlahan.

Be First to Comment