Feature |oleh : Sinar Surya Purnama

Totenk MT Rusmawan adalah sastrawan, dramawan, dan aktivis yang menggabungkan seni dan intelektualitas dalam perjuangan rakyat. Ia membangun kantong budaya alternatif di Surabaya dan menyuarakan pemikiran kritis lewat teater dan pendidikan rakyat.

Totenk MT Rusmawan: Api Sastra, Aktivisme, dan Intelektualitas di Tengah Kota Surabaya

Saya pertama kali mengenal Totenk MT Rusmawan bukan lewat baliho atau jejak digitalnya. Perjumpaan kami terjadi dalam satu momen kebudayaan di Warung Mbah Cokro, sebuah ruang kultural kecil nan hangat di Surabaya yang dahulu lebih mirip ruang penampung kegelisahan kolektif daripada sekadar warung kopi biasa. Kala itu, perkenalan kami dibuka bukan dengan formalitas basa-basi, tapi lewat pertukaran karya—puisi, musik dan deklamasi, kutipan Marx yang direkam ulang dalam format puisi bebas, lalu meletus jadi obrolan panjang tentang sosialisme. Obrolan itu bukan sekali duduk, selesai, lalu bubar. Justru dari pertemuan itu, dialektika kami terus berlanjut hingga hari ini.

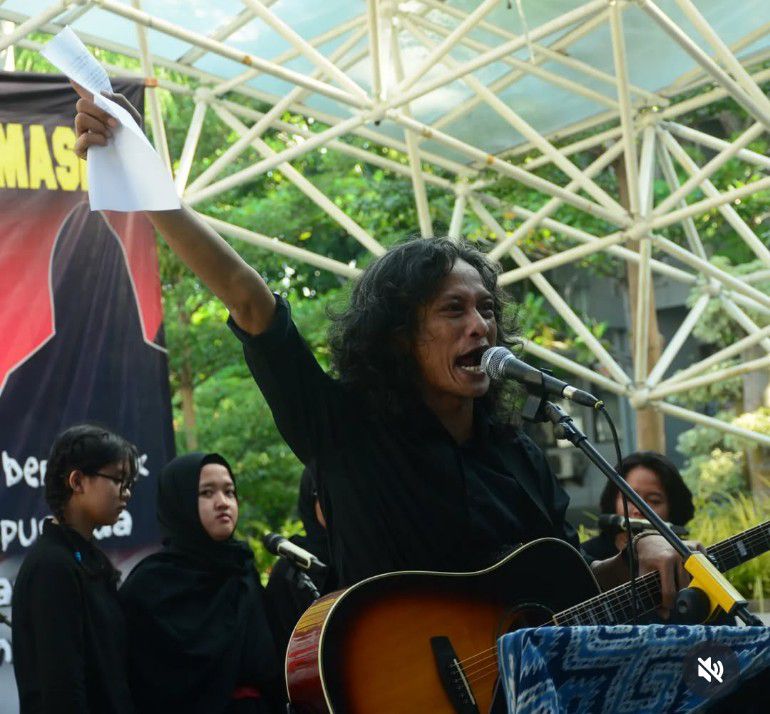

Totenk, bagi saya, bukan hanya seniman atau dramawan. Ia adalah sosok yang menjelma menjadi titik temu antara seni, aktivisme, dan intelektualitas. Kombinasi yang jarang ditemukan, dan lebih jarang lagi yang bisa mempertahankannya tetap hidup dan membumi. Di panggung deklamasi, suaranya lantang menyulut pemikiran. Ia bukan tipe yang suka membungkus api dalam estetika manis—kalimat-kalimatnya selalu membakar, bukan memanjakan. Ia bisa berdiri di hadapan publik, menyuarakan puisi politik tentang ketertindasan dan kekuasaan, lalu membuat pendengarnya terdiam. Bukan karena takut, tapi karena pikiran mereka dicegat dan dipaksa menimbang ulang: sejauh apa aku berpikir?

Karya-karya teater Totenk bukan untuk hiburan semata. Naskah-naskahnya membawa aroma pertanyaan: siapa yang sebenarnya sedang dikritik di sini? Negara? Masyarakat? Diriku sendiri? Setiap pementasan yang ia arahkan seolah menjadi cermin—cermin kolektif yang membuat penonton tidak hanya menonton, tapi terlibat dalam semacam proses kontemplasi massal. Ia menyisipkan pesan-pesan aktivisme ke dalam lakon, namun bukan dengan cara berkhotbah. Ada keseimbangan yang teliti antara penyampaian gagasan dan kebebasan berpikir. Penonton diajak untuk masuk ke dalam dunia yang absurd tapi nyata, dan ketika keluar dari pertunjukan itu, ada yang terasa berubah—setidaknya di kepala.

Yang menarik, keberpihakan Totenk tidak hanya berakhir di atas panggung. Ia turut terlibat dalam banyak gerakan rakyat, turun ke jalan, menyuarakan perlawanan lewat megafon dan mikrofon, menyampaikan orasi dengan isi bukan dengan emosi semata. Sosoknya, bagi banyak aktivis muda, menjadi pengingat bahwa perjuangan tak selalu harus dengan kekerasan. Ada bentuk lain dari perlawanan yang lebih sunyi, namun sangat mengguncang: kesenian yang berpihak, kesusastraan yang menohok.

Banyak yang menyebutnya sebagai murid ideologis dari WS Rendra—dan memang itu bukan isapan jempol. Dalam banyak hal, ia adalah pewaris semangat Rendra: teatrikal, retoris, namun berpijak kuat pada realitas sosial. Ia menyerap bukan hanya teknik-teknik teater dari sang Bengkel Teater, tapi juga semangat membakar nalar publik dengan keberanian bertanya: kenapa dunia seperti ini? Totenk membawa warisan itu ke Surabaya, kota yang keras kepala terhadap seni namun begitu lapar terhadap perubahan. Ia bukan asli arek Suroboyo—darah Sunda mengalir di tubuhnya. Namun melalui kerja-kerja seninya, Totenk menjelma menjadi penjaga bara api sastra dan intelektualitas alternatif di kota yang lebih sibuk membangun mal daripada panggung terbuka.

Ia memahami bahwa kota sebesar Surabaya bukan tempat yang mudah untuk menyalakan bara sastra. Namun Totenk tak menyerah. Ia membuat sanggar, membuka kelas-kelas terbuka, dan menjadikan seni sebagai alat pendidikan. Bukan pendidikan ala negara yang sarat kurikulum administratif, tapi pendidikan organik yang tumbuh dari keresahan dan semangat kolektif. Ada kelas drama untuk anak-anak, agar mereka tak terjebak dalam algoritma gadget. Ada kelas filsafat untuk remaja dan dewasa, agar logika tetap hidup di tengah narasi-narasi instant yang dijejalkan media arus utama. Ia bahkan membuat kelas logika berpikir, sesuatu yang hampir punah di tengah banjir opini yang tak berdasar.

Saya menyaksikan sendiri bagaimana kelas-kelas ini membentuk kantong-kantong kebudayaan baru yang mandiri. Tak ada sponsor korporasi, tak ada anggaran negara. Hanya gotong royong, semangat, dan ketulusan untuk berbagi pengetahuan. Kedai kopi, sanggar seni, dan ruang-ruang kecil yang sebelumnya dianggap pinggiran, bersama Totenk menjadi semacam universitas jalanan tempat anak muda berpikir bebas dan kritis. Dalam dunia seperti sekarang, ruang seperti itu sangat langka—dan sangat dibutuhkan.

Totenk menolak ketergantungan terhadap negara atau lembaga donor dalam menyelenggarakan kebudayaan. Baginya, seni dan budaya adalah milik rakyat, bukan komoditas program pembangunan. Ia menganggap bahwa ketika kebudayaan mulai dikooptasi, maka pesan utamanya akan hilang: keberpihakan kepada manusia. Itulah sebabnya, ia menolak tunduk pada skema-skema event seremonial yang menjadikan seni sekadar “hiasan” dari sebuah program politik. Totenk ingin seni tetap liar, tetap merdeka, tetap menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran.

Dalam banyak kesempatan, saya menyaksikan betapa konsistennya ia menjaga garis batas antara kebebasan berpikir dan sikap berpihak. Ia bisa sangat tajam dalam menyampaikan kritik, namun tetap rasional. Bukan teriakan kosong, melainkan pikiran yang dirajut dengan logika. Ia kerap mengingatkan bahwa emosi bisa menyesatkan, dan hanya rasionalitas yang bisa mengantar kita menuju kebijaksanaan. Bagi Totenk, kesadaran adalah modal utama seorang intelektual. Kesadaran bahwa dunia ini penuh ketimpangan, dan kesadaran bahwa perubahan membutuhkan nalar, bukan hanya nyali.

Yang menarik dari sosok Totenk adalah kemampuannya menjembatani kesenian dan pemikiran dalam bentuk yang sangat praktis. Ia tidak sibuk mengoleksi gelar, tidak mengejar pengakuan formal, namun ia terus menyebar virus berpikir di mana pun ia berada. Totenk seperti jaringan akar dari pohon tua—tak selalu tampak di permukaan, namun menghidupi banyak hal di atasnya. Anak-anak muda yang hadir di kelasnya tidak hanya belajar akting atau menulis puisi, tapi juga belajar memahami bahwa dunia tidak harus seperti ini. Bahwa ada alternatif. Dan bahwa menjadi manusia berpikir adalah bentuk perlawanan paling radikal saat ini.

Saya percaya, kekuatan Totenk bukan terletak pada volume suaranya di atas panggung. Tapi pada integritasnya yang tak tergoyahkan. Ia tidak sedang memainkan peran, ia hidup dalam peran itu. Dunia seni mengenalnya sebagai dramawan, dunia gerakan mengenalnya sebagai aktivis, dan mereka yang pernah berdiskusi panjang dengannya tahu bahwa ia adalah intelektual jalanan yang tak pernah kehilangan pijakan. Ia bukan produk kampus elite, tapi ia memiliki pemahaman tentang filsafat, logika, dan politik yang dalam dan tajam.

Di tengah dunia yang penuh distraksi ini, Totenk berdiri sebagai pengingat. Bahwa seni bukan sekadar hiburan, tapi medan pertempuran ide. Bahwa aktivisme bukan sekadar turun ke jalan, tapi merawat keberpihakan dalam keseharian. Bahwa intelektualitas bukan soal gelar, tapi soal bagaimana kita berpikir, bersikap, dan bertindak dengan kesadaran penuh.

Mungkin Surabaya belum sepenuhnya menyadari pentingnya figur seperti Totenk. Tapi bagi mereka yang pernah disentuh pikirannya, disentuh karyanya, disentuh keberaniannya, ia adalah api kecil yang terus menyala di tengah reruntuhan wacana. Ia adalah pengingat bahwa kebudayaan sejati lahir dari bawah, dari kegelisahan yang jujur, dan dari hasrat untuk terus bertanya.

Totenk MT Rusmawan bukan sekadar nama. Ia adalah medan tempur ide, suara yang menolak padam, dan bara yang menjaga agar kewarasan tetap hidup di negeri yang kerap lupa berpikir.

Dalam banyak kesempatan berbincang dengannya, satu hal yang selalu ia tekankan adalah: seni tak pernah netral. “Tak ada seni yang bebas nilai,” ujarnya suatu sore di ruang kecil yang dipenuhi tumpukan buku dan kanvas setengah jadi. Bagi Totenk, seni adalah bentuk ekspresi paling jujur dari keberpihakan manusia terhadap kehidupan. Dalam pandangannya, seorang seniman sejati bukanlah mereka yang sibuk bermain teknik atau estetika semata, tetapi yang mampu menanamkan keberpihakan—baik terhadap kebenaran, penderitaan, maupun perubahan sosial.

Ia sering merujuk pada kalimat Brecht: “Art is not a mirror held up to reality but a hammer with which to shape it.” Baginya, seni bukanlah cermin yang memantulkan dunia dengan pasrah. Ia adalah palu. Alat. Senjata. Benda hidup yang bisa memukul struktur ketidakadilan. Pandangan ini begitu kuat mengakar dalam cara Totenk berkarya dan bertindak. Teater yang ia garap bukan untuk menghibur, tapi untuk menggugah. Puisi yang ia bacakan bukan untuk estetika bahasa, tapi sebagai peluru kesadaran.

Dalam logika Totenk, seni adalah bagian dari strategi kebudayaan rakyat. Ia mewarisi semangat Antonio Gramsci tentang cultural hegemony—di mana seni dan kebudayaan menjadi arena pertarungan ideologi. Ia tahu, negara dan kapitalisme juga punya strategi budaya mereka: festival seni yang steril, program kebudayaan yang dikomodifikasi, panggung-panggung besar yang dijauhkan dari substansi. Di titik inilah Totenk menolak tunduk. Ia memilih jalan tandingan: seni akar rumput, seni partisipatif, seni yang membangunkan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, “There’s no such thing as neutral education. Education either functions as an instrument to bring about conformity or freedom.” Totenk percaya hal yang sama berlaku pada seni. Tak ada seni yang netral. Ia bisa menjadi alat pelanggeng kekuasaan, atau menjadi kendaraan pembebasan. Di sinilah ia menempatkan posisinya—seni sebagai alat pembebas. Dan pembebasan, menurutnya, dimulai dari kesadaran kolektif bahwa kita semua sedang diatur oleh sistem yang tak berpihak pada kemanusiaan.

Kesadaran inilah yang coba ia tanamkan lewat kelas-kelas yang ia bangun. Ia tidak pernah memaksakan ideologinya secara dogmatik, tapi selalu mengarahkan diskusi agar peserta bisa menyimpulkan sendiri. Pendekatannya mirip dengan metode sokratik—bertanya, menggugat, memprovokasi nalar. “Kalau kamu tidak mempertanyakan apa yang kamu anggap normal, kamu sebenarnya sedang patuh secara membabi buta,” begitu ucapnya pada salah satu diskusi filsafat malam minggu. Pernyataan yang terkesan sederhana, tapi mengguncang banyak kepala yang hadir malam itu.

Totenk juga menyadari bahwa seni tanpa basis ekonomi mandiri akan rentan dikendalikan. Maka dari itu, ia memikirkan bagaimana kolektif seni bisa bertahan tanpa harus menjual prinsip kepada sponsor. Ia mengembangkan model gotong royong, sirkulasi karya yang mandiri, dan kolaborasi yang jujur. Ia pernah berkata, “Kita harus belajar mandiri dari bawah. Kalau kita menunggu proyek, kita akan jadi alat. Tapi kalau kita mulai dari keresahan sendiri, kita bisa jadi suara.” Ini bukan sekadar teori. Ia menjalankan itu dalam praksisnya.

Bila banyak orang hari ini menjadikan seni sebagai alat branding personal, maka Totenk menjadikan seni sebagai alat kolektif. Ia bukan sedang membangun karier, ia sedang membangun kultur. Kultur berpikir. Kultur menolak. Kultur menyalakan. Dalam semangat ini, ia menyatu dengan arus pemikiran Jean-Paul Sartre yang menyatakan bahwa “komitmen” adalah tugas utama seorang intelektual: “The writer is in a situation with his epoch. Every word has repercussions. Every silence, too.” Totenk memilih tidak diam. Ia bersuara. Ia menggugat. Dan dalam diamnya pun, ia tetap politis.

Yang membuat saya terus terpukau adalah bagaimana ia menjaga daya berpikirnya tetap tajam di tengah kepungan noise. Ia menghindari populisme narasi, menolak jargon kosong, dan selalu mengembalikan segala sesuatunya ke landasan berpikir. Ia tidak terjebak dalam romantisme aktivisme tanpa arah, justru sangat teliti menjaga keseimbangan antara keberpihakan dan nalar. Dalam obrolan kami, ia kerap mengatakan bahwa kita perlu menciptakan “aktivisme intelektual”—perjuangan yang tidak hanya berdasar pada kemarahan, tapi juga kedalaman berpikir.

Di tengah dunia yang sering menjadikan aktivisme sebagai gaya hidup instan, Totenk memilih jalan sunyi: merawat pikiran. Ia membaca, berdiskusi, menulis, memfasilitasi ruang-ruang kecil yang menjadi oasis pengetahuan. Ia tahu betul, kekuatan utama seorang aktivis adalah kesadaran. Dan kesadaran itu tidak datang dari poster atau orasi keras—ia tumbuh dari dialektika yang jujur dan pemahaman atas sejarah serta struktur sosial yang menindas.

Itulah mengapa Totenk bisa disebut bukan hanya seniman atau aktivis. Ia adalah organik intelektual, sebagaimana yang digambarkan Gramsci. Sosok yang tidak muncul dari universitas elite atau panggung politik, tapi dari lorong-lorong rakyat, dari kedai kopi, dari panggung kecil yang dibangun dengan bambu dan semangat kolektif. Ia adalah intelektual yang menyatu dengan masyarakatnya, dan dalam penyatuannya itu, ia menjadi lebih dari sekadar pengamat—ia adalah bagian dari perjuangan itu sendiri.

Totenk MT Rusmawan, dengan segala kesederhanaannya, telah membuktikan bahwa seni bisa menjadi ladang perlawanan, bahwa berpikir bisa menjadi tindakan revolusioner, dan bahwa membangun ruang-ruang kecil kebudayaan adalah bagian dari membangun masa depan yang lebih waras. Dan kita, sebagai mereka yang menyaksikannya, hanya bisa berharap api ini tak padam. Atau setidaknya, kita bisa menjaga bara itu tetap menyala di tempat lain.

Be First to Comment