Esai

Mengupas sejarah panjang pembredelan dan penyitaan buku di Indonesia dari Orde Baru hingga kini. Mengapa buku dianggap lebih berbahaya dari peluru? Baca ulasannya di sini.

Di Indonesia, buku kerap diperlakukan bukan sekadar kertas bertinta, melainkan benda berbahaya yang seolah mampu menumbangkan negara. Setiap kali kekuasaan goyah, lembar-lembar yang seharusnya jadi ruang dialog dan pengetahuan berubah jadi kambing hitam. Sejarahnya panjang: dari era Soekarno, puncak Orde Baru, sampai hari ini, penyitaan dan pembakaran buku muncul berulang seperti deja vu politik.

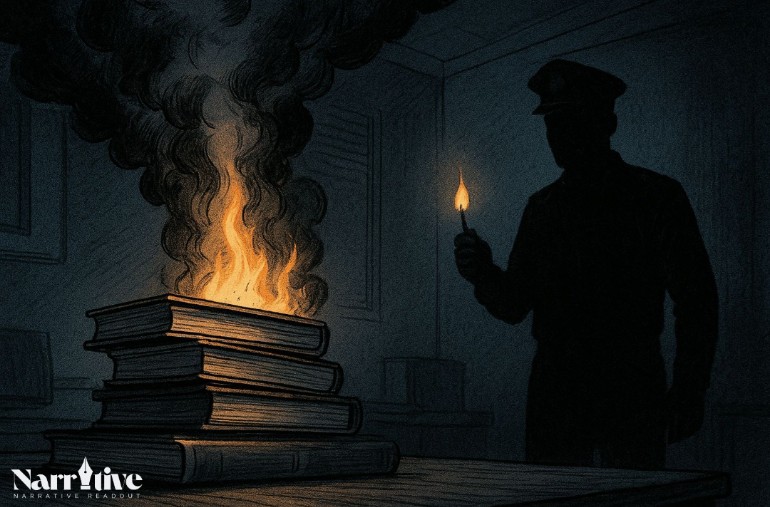

Bayangkan suasana Jakarta awal 1970-an. Di halaman kantor kejaksaan, tumpukan buku ditaruh di tanah, lalu dibakar atau dicacah. Tahun 1972, sepuluh ton bahan bacaan yang dituding berbau komunis dimusnahkan, majalah, pamflet, karya sastra, semua dianggap racun yang harus dipusnahkan di depan publik. Aksi itu bukan semata-mata soal menghilangkan barang cetak. Ia sebuah pertunjukan: negara ingin menegaskan, “Kami berkuasa atas narasi, dan kami bisa menghapus apa pun yang tak sejalan.”

Praktik ini bukan tiba-tiba lahir di era Soeharto. Warisan aturan sensor dari masa Demokrasi Terpimpin, termasuk perundangan yang memberi wewenang kejaksaan melarang peredaran barang cetakan, menjadi pondasi. Setelah 1965, ketentuan seperti TAP MPRS XXV/1966 yang melarang penyebaran paham komunisme dijadikan pintu lebar untuk membungkam apa saja yang dianggap “meresahkan ketertiban umum”. Kejaksaan Agung, BAKIN, dan aparat intelijen memanfaatkan payung hukum itu untuk menyita buku yang dianggap “subversif” atau “menghasut”.

Di sinilah nasib Pramoedya Ananta Toer jadi legenda getir. Dari tetralogi Pulau Buru sampai roman sejarahnya, karya-karya Pram dicekal, disembunyikan, bahkan disita aparat. Narasi alternatif yang ia tulis tentang kolonialisme dan kebangkitan rakyat dipandang berbahaya karena bisa menyalakan kesadaran kritis. Buku-buku itu baru bebas beredar bertahun-tahun kemudian, setelah Orde Baru runtuh.

Reformasi 1998 seolah membawa udara segar, tetapi sensor buku tidak benar-benar hilang. Bentuknya bergeser. Di era yang katanya demokratis, buku-buku masih bisa tiba-tiba ditarik dari rak toko karena tekanan kelompok tertentu atau keputusan administratif. Kasus pelarangan Memoar Oei Tjoe Tat pada pertengahan 1990-an adalah contoh betapa mudahnya sebuah buku dicekal lewat surat keputusan jaksa agung, dan pola itu tak serta-merta berhenti di era pasca-Soeharto.

Dua dekade terakhir, pola lama kadang muncul lagi dengan wajah baru. Saat demonstrasi besar meletus—misalnya protes mahasiswa atau aksi menentang kebijakan kontroversial, polisi kerap menyita buku-buku yang dibawa massa. Tumpukan itu dipamerkan sebagai “barang bukti” seolah-olah buku adalah senjata atau narkotika. Padahal, dalam hukum acara pidana, penyitaan semacam itu sering dipertanyakan legitimasinya. Pakar hukum mengingatkan: buku hanya bisa disita bila memang jadi alat langsung kejahatan, bukan hanya karena isinya menyinggung pemerintah atau mengkritik kebijakan.

Mengapa buku terus dijadikan kambing hitam? Pertama, ia punya kekuatan simbolik. Buku menyebarkan ide lintas waktu, sulit dikontrol setelah keluar dari percetakan. Bagi kekuasaan yang ingin memonopoli kebenaran, buku ibarat virus: diam-diam menular, pelan tapi pasti menggerus legitimasi. Membakarnya jadi pertunjukan teatrikal yang menakut-nakuti: lihat, gagasan bisa dimusnahkan.

Kedua, menyalahkan buku adalah jalan pintas. Ketika protes pecah atau kebijakan gagal, jauh lebih mudah menunjuk benda konkret, sebuah judul, sebuah pengarang, ketimbang mengakui krisis ekonomi atau korupsi. Buku jadi simbol “biang kerok” yang bisa diangkat kamera dan ditunjukkan ke publik.

Ketiga, negara memiliki instrumen hukum warisan lama yang memberi ruang penafsiran luas. Keputusan administratif atau undang-undang yang kabur tentang “ketertiban umum” bisa dipakai kapan saja. Selama celah itu ada, aparat dapat menjustifikasi penyitaan dengan dalih keamanan.

Keempat, ada koalisi non-negara: kelompok moral, ormas keagamaan, atau tokoh lokal yang merasa terancam ide tertentu. Mereka menekan pemerintah atau aparat untuk bertindak. Hasilnya, penyitaan terlihat seperti aspirasi publik, padahal kerap politis.

Dan yang tak kalah penting, ini soal politik memori. Buku bisa menyingkap sejarah gelap: pelanggaran HAM, kebijakan yang menindas, korupsi besar. Menghapus buku berarti menghapus ingatan, mengaburkan jejak kesalahan negara, menunda pertanggungjawaban.

Dampaknya nyata. Ketika buku-buku kritis hilang dari peredaran, generasi muda kehilangan akses ke perspektif alternatif. Homogenisasi wacana membuat masyarakat miskin imajinasi politik. Penulis dan penerbit pun belajar mengerem diri, takut karyanya dianggap subversif. Akhirnya, demokrasi kehilangan oksigen.

Namun selalu ada perlawanan. Komunitas literasi membangun perpustakaan independen, membuat arsip digital, mendokumentasikan setiap kasus pelarangan. Jurnalis dan aktivis hak asasi menulis ulang sejarah, memastikan buku-buku terlarang bisa tetap ditemukan. Usaha ini jadi benteng agar memori kolektif tak dipadamkan begitu saja.

Sejarah pembakaran buku di Indonesia menunjukkan satu hal: buku bukan ancaman karena ia berbahaya secara fisik, tetapi karena ia ampuh menggugah kesadaran. Setiap kali penguasa gagal menutupi kebobrokan atau menenangkan kegelisahan rakyat, buku diposisikan sebagai musuh negara. Selama kesadaran kritis dianggap ancaman, selama hukum dibiarkan memberi celah sensor, lembar-lembar kertas itu akan terus diburu, disita, atau dibakar. Yang bisa kita lakukan adalah terus membaca, menulis, dan mengarsipkan, karena melindungi buku berarti melindungi ingatan dan, pada akhirnya, melindungi demokrasi.

Be First to Comment