Esai | oleh: Viper Berbisa

Temukan makna mendalam dari sapioseksualitas: cinta yang meletup dari percakapan, bukan sekadar tubuh. Esai dari Viper Berbisa ini mengajak Anda memahami erotika intelektual dalam dunia yang kian dangkal dan instan.

Sapioseksual: Ketertarikan Intelektual dan Cinta Berbasis Pikiran

Pendahuluan: Cinta di Zaman Kecerdasan

Di zaman ketika jari lebih sering menyentuh layar daripada hati, ketika swipe scrolling lebih cepat daripada menyimak satu kalimat selesai diucapkan, kita hidup dalam kebudayaan yang menilai daya tarik dari simetri wajah, atau simetri benda, tapi bukan simetri makna. Hookup culture mengirimkan kenikmatan instan, tetapi tak memberi kamar bagi ekstasi yang lebih sunyi—yakni sesuatu yang lahir saat dua kepala bertubrukan ide, alih-alih dua tubuh yang saling mengadu saraf dan kulit di atas ranjang materialisme.

Masihkah ada yang merindukan gairah yang menyala bukan karena lekukan tubuh, tapi karena seseorang yang dengan lembut memberondong asumsi kita tentang kebenaran, membedah kata demi kata hingga kita telanjang di depan realita?

Dalam lanskap cinta yang makin tipis dan cepat, sapioseksualitas berdiri sebagai bentuk erotika subversif: bukan tentang siapa yang paling seksi, tapi siapa yang paling mampu menyalakan revolusi di dalam kepala.

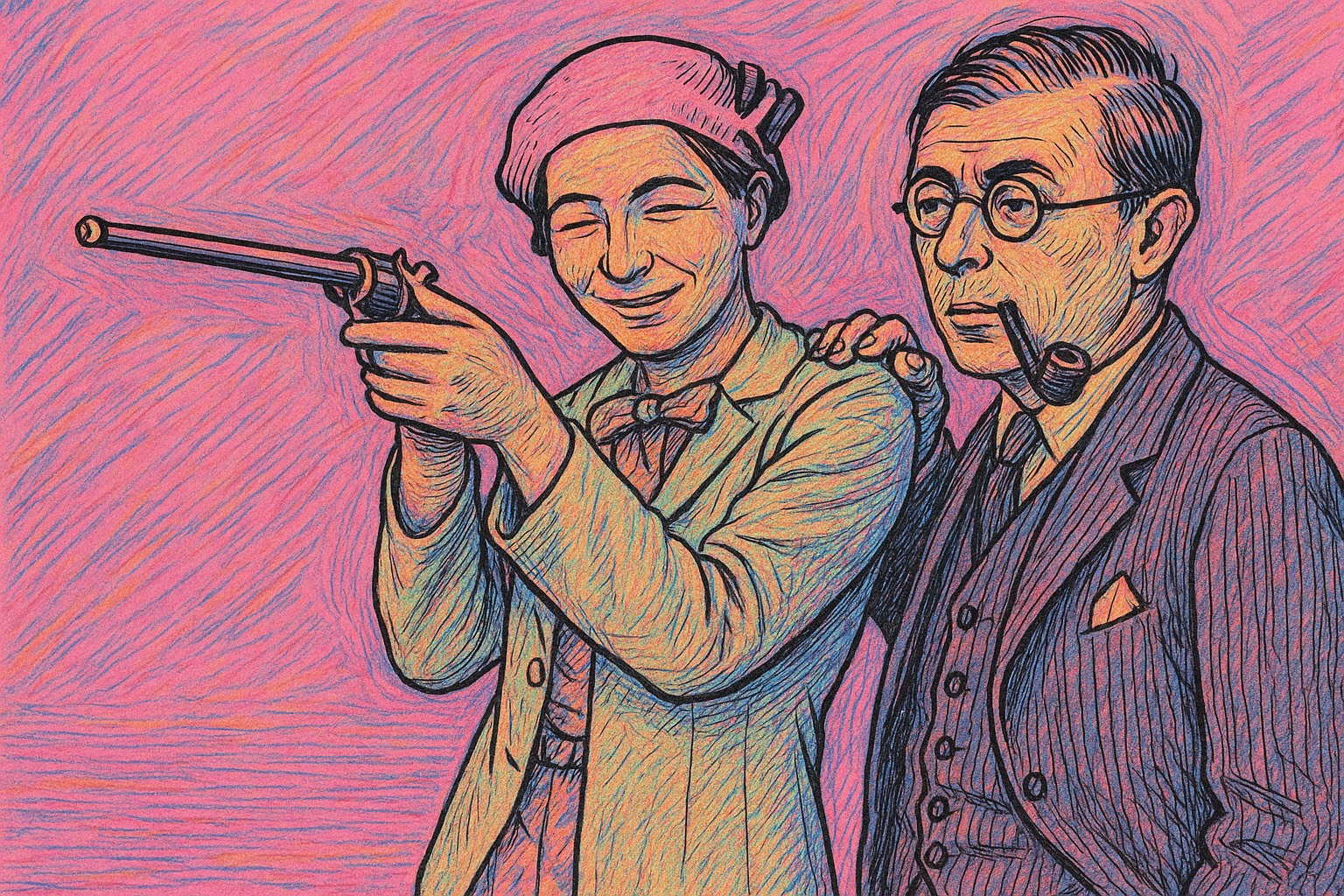

Sapioseksual bukan sekadar label romantik generasi urban yang kelelahan oleh cinta-cinta dangkal; ia adalah semacam pembelotan erotis terhadap standar daya tarik konvensional. Bagi seorang sapioseksual, orgasme pertama terjadi di kepala—di saat seseorang melontarkan argumen tajam atau menyingkap paradoks dengan tenang namun menggoda. Ketertarikan tumbuh bukan dari bentuk tubuh, melainkan dari cara pikiran seseorang menari di tengah diskusi, menantang tepi batas logika, menggoda lewat absurditas, dan menyentuh lewat sintaksis.

Cinta, dalam dunia sapioseksual, bukan pertemuan dua tubuh semata, tapi duel lembut antara dua cara berpikir. Bukan dada bidang atau pinggang ramping yang membuat jantung berdegup, tapi kecemerlangan ide yang menyelinap masuk—diam-diam, lalu meledak hingga ke titik paling kuantum nurani.

Sapioseksualitas: Psikologi Ketertarikan yang Melampaui Badan

Di dunia yang semakin gemar merayakan tubuh dan benda, sapioseksualitas tampil sebagai penegasan bahwa keintiman sejati justru terletak pada percakapan yang menggugah jiwa. Menurut Triangular Theory of Love dari Sternberg, cinta yang matang tumbuh dari intimacy dan commitment—dua hal yang kerap lahir bukan dari sentuhan kulit, melainkan dari percakapan yang menyetubuhi isi pikiran.

Sementara Maslow menempatkan aktualisasi diri di puncak piramida kebutuhan manusia, sapioseksual menemukan gairah justru di sana: ketika ide dan nalar menjadi ruang pelampiasan hasrat tertinggi. Dalam konteks ini, ketertarikan bukan lagi soal siapa yang paling menarik di mata, tapi siapa yang paling mampu membuat kita merasa utuh di kepala, di dalam rimba realitas yang menjual ribuan makna.

Dalam praktiknya, sapioseksualitas menandai pergeseran tajam dari seksualitas biologis menuju seksualitas epistemologis—di mana kenikmatan bukan lagi soal gesekan tubuh, melainkan gesekan gagasan. Ada yang jantungnya berdebar bukan karena belaian, tapi karena seseorang menyitir Nietzsche di tengah malam, mempertanyakan moralitas atau menertawakan absurditas eksistensi.

Di sini, percakapan yang membedah kehendak untuk berkuasa bisa jauh lebih menggairahkan daripada ciuman buas semalaman; sebab hasrat tak lagi berpusat di pinggang, melainkan di kepala—di wilayah di mana logika, ironi, dan ambiguitas bertemu dalam tarian paling erotik yang bisa dipahami hanya oleh mereka yang telah jatuh cinta pada pengetahuan dan pencarian.

Persetubuhan Intelektual: Cinta sebagai Forum Dialektika

Cinta, bagi seorang sapioseksual, bukanlah ledakan emosional yang menyala tanpa arah, melainkan arena dialektika—forum sunyi tempat dua jiwa saling menantang dan membuka ruang praktik berpikir. Dalam Symposium, Plato menggambarkan eros bukan sebagai nafsu semata, melainkan kekuatan yang mendorong manusia naik dari ketertarikan fisik menuju kontemplasi jiwa, dan akhirnya ke dunia ide-ide nan agung. Dalam perjalanan itu, tubuh hanyalah stasiun pertama; yang hakiki adalah perjalanan menuju kebenaran, keindahan, dan keadilan.

Persetubuhan intelektual—noetic intercourse—adalah bentuk cinta yang berwujud tanya-jawab, menggoda melalui logika, dan menggairahkan lewat pertanyaan yang menusuk. Ini adalah Socratic love: mencintai bukan dengan memegang tangan, melainkan dengan mencengkeram pikiran lawan bicara hingga tak ada lagi yang tersisa selain ketelanjangan ego di hadapan makna.

Roland Barthes dalam A Lover’s Discourse menyatakan bahwa cinta adalah permainan bahasa, tempat makna-makna dipelintir dan diraba dengan penuh gairah. Kata-kata menjadi rabaan paling subtil, dan kalimat yang dipertukarkan dalam percakapan mendalam bisa menjadi pengganti desahan. Dalam masyarakat yang menurut Byung-Chul Han terlalu bising oleh informasi dan pameran diri, sapioseksualitas justru menghadirkan keheningan yang erotik—sebuah keintiman yang tak butuh validasi visual, karena seluruh eksistensinya berlangsung dalam kepala.

Di sinilah cinta tidak hadir untuk menyembuhkan luka, tetapi untuk memperluas kesadaran. Dalam forum dialektika, tubuh hanyalah gema dari pikiran; dan gairah yang sejati muncul ketika dua akal tak lagi berdebat untuk menang, melainkan untuk menyatu dan menentukan lawan yang lebih besar untuk dihadapi bersama.

Sapioseksual dan Perlawanan terhadap Pornografi Emosional

Di tengah gempuran kapitalisme cinta, di mana mencintai artinya menguasai dan dicintai sama dengan omzet berprofit. Dalam algoritma aplikasi kencan memampatkan preferensi menjadi statistik dan kebutuhan emosional menjadi komoditas, atau ruang temu digital yang mempercepat proses interaksi manusia—sapio-seksualitas hadir sebagai bentuk perlawanan senyap. Relasi yang dahulu dibangun oleh percakapan kini digantikan oleh swipe kiri dan kanan—cinta dikemas seperti katalog, dan gairah dijebak dalam logika pasar. Pornografi emosional menjadi arus utama: hubungan yang menawarkan sensasi, bukan substansi; keterhubungan tanpa kedalaman. Dalam ekosistem ini, keintiman dikonsumsi cepat, dibuang lebih singkat, dan yang tertinggal hanyalah kehampaan dalam format digital.

Sapioseksual menolak logika tersebut bukan dengan gebrakan bising, melainkan dengan mempraktikkan slow intimacy—sebuah cara mencinta yang sabar, penuh eksplorasi makna, dan menghormati waktu. Dalam hubungan sapioseksual, yang menggairahkan bukan akselerasi menuju ranjang, melainkan perjalanan lambat menuju pemahaman. Ini bukan cinta yang instan, tapi cinta yang damai melandai, menyelusup dari huruf ke kata, dari argumen ke aliran pemikiran, dari tiap absurditas ke realitas. Seperti yang dikatakan Erich Fromm, mencinta bukan sekadar perasaan, tapi keterampilan yang diasah; dan bagi sapioseksual, keahlian itu tumbuh dalam dialog, bukan dalam pelukan yang terburu-buru.

Dengan demikian, sapioseksualitas adalah bentuk erotika subversif dalam masyarakat yang semakin banal. Ia menyimpan semacam revolusi hening: bahwa keintiman intelektual, seperti filsafat itu sendiri, menuntut kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk berada dalam ketidakpastian. Dalam cinta jenis ini, tubuh tak lagi jadi medan magnet dari segalanya, melainkan jembatan menuju sesuatu yang lebih dalam: percakapan yang tak ingin lekas diselesaikan.

Gender, Kuasa, dan Bahasa dalam Percintaan Intelektual

Di balik romantisme sapioseksual yang memuja kecerdasan, tersembunyi medan kuasa yang sering tak disadari: siapa yang berhak dianggap cerdas, dan siapa yang menentukan standar kecerdasan itu? Dalam relasi yang katanya dibangun oleh pikiran, bisa saja muncul hierarki halus yang menyamarkan dominasi intelektual sebagai ketertarikan murni. Ketika satu pihak selalu menjadi narator dan yang lain hanya pendengar terpesona, cinta berubah menjadi monolog panjang dengan estetika dialog. Di sinilah bahaya tersembunyi sapioseksualitas mengintai: ketika otoritas berpikir disamakan dengan otoritas mencinta, dan kekuasaan berbicara dijadikan bentuk hasrat yang tak setara.

Feminisme, melalui pemikir seperti bell hooks, menolak cinta yang bersandar pada relasi timpang. Dalam bukunya All About Love, hooks menegaskan bahwa cinta adalah praktik politik: ruang yang harus adil, setara, dan saling mendengarkan. Sapioseksualitas, jika tidak ditertibkan, bisa terjebak dalam ilusi bahwa yang paling cerewet adalah yang paling bijak; bahwa kata-kata panjang adalah tanda superioritas, bukan sekadar strategi dominasi. Dalam cinta intelektual, pertanyaannya bukan hanya “seberapa cerdas kamu?” tetapi juga “Mampukah kamu memahami dunia?”

Di dunia yang masih patriarkal, label ‘brilian’ sering kali melekat pada maskulinitas—seolah-olah logika adalah milik laki-laki dan perasaan adalah beban perempuan. Dalam ranah diskusi, perempuan kerap dianggap terlalu emosional untuk dikategorikan intelektual, padahal bahasa itu sendiri telah dibentuk dari bias kuasa yang lama.

Sapioseksualitas yang adil harus mengakui bahwa cinta tak hanya lahir dari gagasan, tapi dari kesediaan untuk memberi ruang, menyimak, dan tidak selalu ingin menang. Sebab dalam cinta yang sejati, kekaguman tidak mematikan suara yang lain—ia justru menyalakan keberanian untuk berpikir bersama.

Kesimpulan: Antara Pikiran dan Tubuh—Menuju Erotika yang Penuh Kesadaran

Di tengah dunia yang kian dangkal, penuh relasi cepat saji dan cinta yang diukur dalam kebendaan, sapioseksual muncul sebagai cermin kebutuhan manusia akan kedalaman—sebuah pelampiasan sunyi dari jiwa-jiwa yang lelah disentuh tapi tak pernah benar-benar dipahami. Ia bukan sekadar ketertarikan pada kecerdasan, tapi panggilan eksistensial untuk menyatu lewat makna, bukan hanya badan. Dalam sapioseksualitas, kita menyadari bahwa gairah bukanlah hak eksklusif tubuh; bahwa diskusi bisa lebih panas daripada penetrasi, dan pertanyaan bisa lebih tajam daripada gigitan di leher.

Ketika tubuh hanya disentuh, ia bisa terluka. Tapi ketika pikiran disentuh dengan jujur—dengan keberanian, keingintahuan, dan ketelanjangan intelektual—ia bisa terbakar, meledak dalam kesadaran baru yang tak bisa ditarik kembali. Inilah erotika yang penuh kesadaran: bukan permainan kekuasaan, bukan pencarian validasi, melainkan ritual saling membuka, saling mendengarkan, dan saling memahami dalam dimensi yang paling manusiawi—akal dan afeksi.

Maka rawatlah api keberanian itu untuk terus mencintai pencarian dan pengetahuan, serta siapa saja yang membuatnya tetap menyala. Biarlah bahasa jiwa yang diraba, gagasan menjadi pelukan, dan dialog menjadi tempat tidur paling intim yang pernah dijamah. Sebab barangkali, puncak kenikmatan manusia bukan orgasme tubuh, melainkan ledakan banjir makna ketika dua pikiran saling telanjang dan akhirnya saling tinggal untuk mempersiapkan pertempuran yang lebih lama; menjadi teman ngobrol seumur hidup.

Be First to Comment