Esai

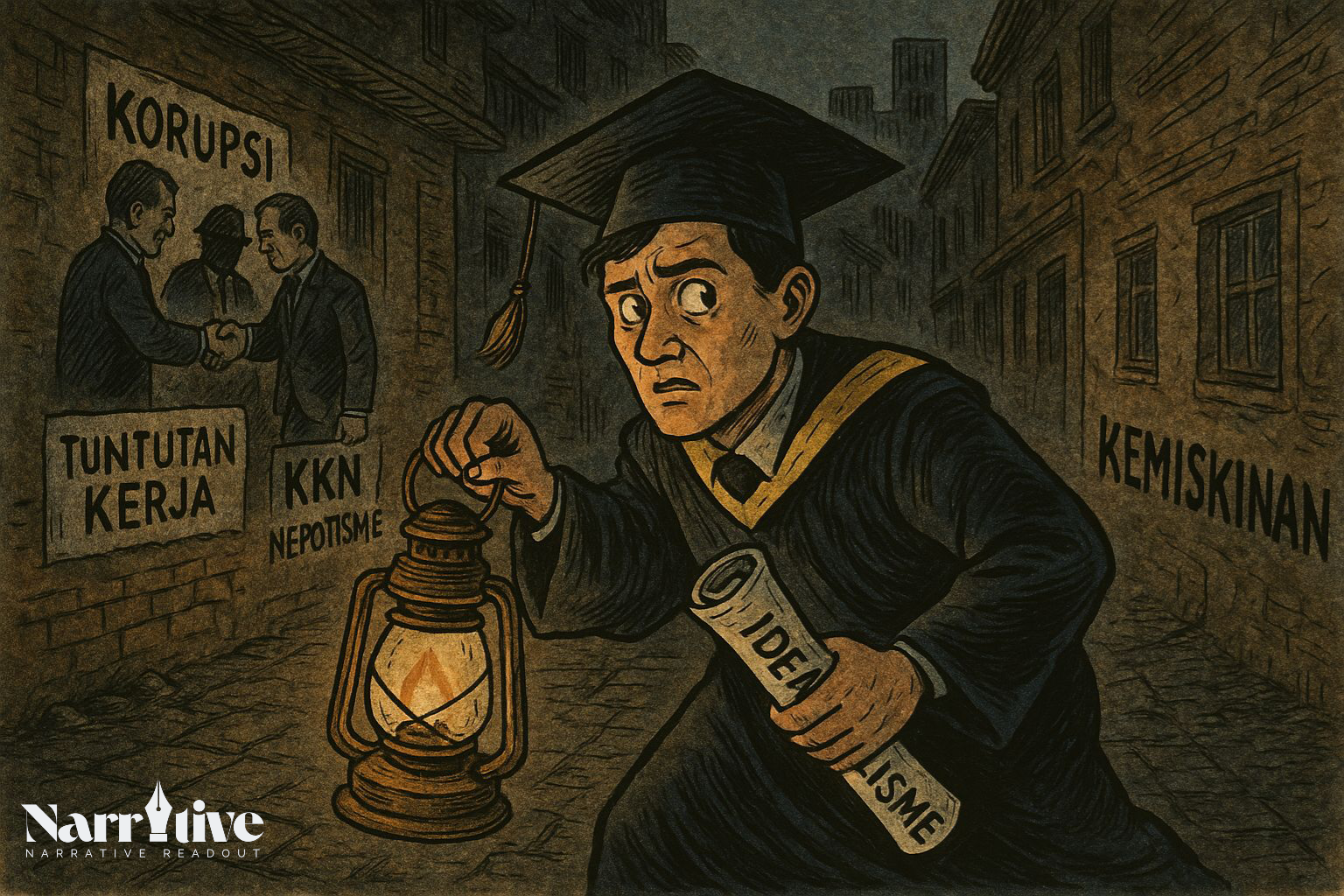

Apakah mahasiswa kritis bisa bertahan mempertahankan idealismenya setelah lulus? Artikel ini mengulas secara mendalam bagaimana realitas dunia kerja dan sistem birokrasi secara sistematis melunturkan idealisme, serta upaya untuk tetap bertahan di tengah tekanan hidup dan ketidakadilan struktural.

“Saat Idealisme Ditelan Realitas: Ironi Mahasiswa Kritis dalam Sistem yang Tak Adil”

Pendahuluan: Lentera Kritis dari Bangku Kuliah

Di ruang-ruang kelas, di tengah forum-forum diskusi mahasiswa, di balik aksi demonstrasi yang bergelora, idealisme sering tumbuh subur. Mahasiswa, terutama mereka yang akrab dengan literatur kritis, filsafat pembebasan, hingga teori-teori sosial progresif, cenderung memandang dunia sebagai medan perjuangan. Mereka adalah pewaris semangat perubahan, menggugat ketimpangan sosial, menyuarakan keadilan, dan menolak tunduk pada kekuasaan yang menindas.

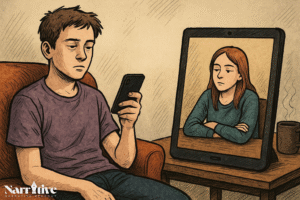

Namun, seiring waktu berjalan dan wisuda menjadi babak baru kehidupan, sesuatu mulai berubah. Realitas pekerjaan, tekanan ekonomi, tuntutan keluarga, dan ketatnya struktur birokrasi mulai menggerus idealisme itu sedikit demi sedikit. Mereka yang dahulu lantang menolak sistem, kini banyak yang menjadi bagian dari sistem itu sendiri.

Lantas, seberapa besar potensi mahasiswa kritis untuk tetap mempertahankan idealismenya setelah lulus? Apa yang sesungguhnya terjadi ketika idealisme berhadapan dengan kenyataan hidup? Dan benarkah kita hidup dalam sistem yang sengaja meredam suara-suara kritis lewat mekanisme ketergantungan ekonomi?

Babak Baru: Ketika Dunia Kerja Menjadi Ruang Pembungkaman

Setelah kelulusan, mayoritas mahasiswa tidak langsung disambut oleh ruang-ruang perjuangan sosial. Mereka harus mencari pekerjaan—entah di sektor swasta, lembaga pemerintahan, organisasi non-profit, atau bahkan korporasi yang dulu mereka kritik habis-habisan. Di titik inilah idealisme diuji.

Struktur dunia kerja modern, terutama dalam sistem kapitalistik, dibangun dengan logika efisiensi, keuntungan, dan kepatuhan. Di dalamnya, terdapat hierarki yang kaku, mekanisme evaluasi performa yang tak jarang bersifat eksploitatif, dan tuntutan untuk menyesuaikan diri. Tidak banyak ruang untuk perlawanan atau kontestasi ideologis. Bahkan, di banyak kasus, mengungkapkan sikap kritis bisa berarti mempertaruhkan pekerjaan.

Mahasiswa kritis yang dahulu penuh semangat kini harus memilih antara bersuara atau bertahan hidup. Sebagian mulai berkompromi, sebagian diam, dan hanya sebagian kecil yang mampu mempertahankan api perjuangan.

Realitas Sistemik: Ketergantungan sebagai Alat Penjinakan

Negara dan sistem ekonomi kapitalis telah lama menciptakan mekanisme yang mampu menjinakkan perlawanan melalui penciptaan kebutuhan yang tidak bisa dinegosiasikan: pekerjaan, pendapatan, dan status sosial. Dalam sistem ini, individu dibuat bergantung pada institusi—dari mulai gaji bulanan, asuransi kesehatan, sampai pinjaman rumah dan kendaraan.

Ketergantungan ini menciptakan kondisi di mana orang tidak bisa dengan mudah mengatakan “tidak” terhadap eksploitasi. Bahkan mereka yang sadar akan ketidakadilan pun kerap memilih diam karena tekanan kebutuhan hidup.

Sistem ini tidak bekerja lewat represi langsung, melainkan lewat pengkondisian. Michel Foucault menyebutnya sebagai “biopower”—kekuasaan yang tidak lagi memaksakan, tetapi mengatur kehidupan dari dalam. Orang tidak dipaksa untuk tunduk, tetapi dibuat merasa tidak punya pilihan lain.

Dari Aktivis Menjadi Aparat Sistem

Salah satu ironi paling menyakitkan adalah ketika mahasiswa yang dulu menjadi aktivis pergerakan kini justru menjadi birokrat, manajer, atau pejabat publik yang mereproduksi ketidakadilan. Beberapa dari mereka bahkan dengan bangga menyatakan bahwa mereka telah “dewasa” dan memilih “realistis”.

Namun, apakah itu benar-benar kedewasaan, atau justru bentuk dari kekalahan yang dibungkus rasionalisasi?

Perubahan posisi sosial membuat banyak mantan aktivis terjebak dalam “konflik peran”. Mereka harus menyesuaikan diri dengan etika kerja lembaga, menjaga citra, dan menjalankan kebijakan yang tak selalu sesuai dengan nurani mereka. Maka tak heran jika banyak dari mereka yang dulunya vokal kini menjadi teknokrat yang patuh.

Melacak Akar Masalah: Universitas sebagai Pabrik Birokrat

Jika ditelusuri lebih jauh, universitas hari ini bukan hanya ruang pendidikan, tetapi juga ruang produksi tenaga kerja untuk pasar. Dalam banyak kasus, sistem pendidikan tinggi telah bergeser dari membentuk manusia merdeka menjadi mencetak lulusan yang “siap kerja”. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri, bukan kebutuhan rakyat.

Bahkan fakultas-fakultas humaniora, yang seharusnya menjadi basis berpikir kritis, pun mulai tunduk pada logika pasar. Mahasiswa didorong untuk menjadi “kompeten secara profesional” ketimbang menjadi “sadar secara sosial”. Akibatnya, semangat kritis seringkali dianggap tidak relevan dan tidak menguntungkan secara ekonomi.

Potensi Perlawanan: Tidak Semua Kritis Harus Jadi Korban

Meski realitas terasa menekan, tetap ada mereka yang bertahan. Tidak sedikit alumni yang memilih jalur alternatif: membangun komunitas rakyat, mendirikan koperasi, membuat media independen, terlibat dalam advokasi hukum, atau bahkan bertani dan berkebudayaan bersama masyarakat. Mereka memilih jalan panjang dan berat, tetapi tetap berpijak pada idealisme.

Dalam sejarah, perubahan besar sering kali lahir dari orang-orang yang mampu mempertahankan konsistensi dalam ketekunan. Antonio Gramsci menyebutnya sebagai intelektual organik—mereka yang tidak tinggal di menara gading, tetapi menyatu dengan rakyat dan menyuarakan kesadaran kolektif.

Potensi mahasiswa kritis untuk terus berjuang sebenarnya besar. Namun, potensi itu tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada ruang, dukungan, dan keberanian untuk membangun jalan sendiri, di luar rel yang telah ditentukan sistem.

Menakar Peluang: Antara Kompromi dan Perjuangan

Tidak adil jika kita menyalahkan individu semata atas “kekalahan idealisme”. Banyak yang berjuang namun kalah oleh sistem yang kompleks. Maka yang lebih penting adalah membangun infrastruktur alternatif: ruang kerja mandiri, solidaritas ekonomi, jaringan komunitas kritis, hingga ruang-ruang pembelajaran non-formal yang membebaskan.

Menjadi idealis bukan berarti menolak realitas, tetapi menolak untuk menyerah padanya. Dunia kerja tidak harus mematikan nilai-nilai perjuangan jika kita mampu mengubah ruang kerja menjadi ruang perjuangan itu sendiri.

Penutup: Membela yang Bertahan, Menyadarkan yang Terlupa

Ironi antara idealisme dan kenyataan tidak selalu harus berujung pada keputusasaan. Ia bisa menjadi cermin: untuk mengevaluasi sistem, menyusun strategi baru, dan membangun kesadaran yang lebih matang.

Kita harus berhenti memaklumi bahwa “wajar saja orang berubah setelah lulus”—karena di situlah letak penjinakan itu bekerja. Wajar bukan berarti benar. Yang benar adalah tetap membela keadilan meski keadaan tidak memungkinkan.

Idealisme bukan barang mewah yang hanya milik mereka yang belum bekerja. Ia adalah nyawa yang harus tetap menyala di tengah kegelapan sistem. Dan selama masih ada satu saja lulusan kampus yang memilih berdiri bersama rakyat, maka harapan itu belum mati.

Referensi Kritis Tambahan:

- Gramsci, Antonio. Prison Notebooks. (tentang intelektual organik)

- Foucault, Michel. Discipline and Punish (tentang kontrol sosial dan birokrasi)

- Freire, Paulo. Pendidikan Kaum Tertindas (tentang kesadaran kritis)

- Chomsky, Noam. Media Control (tentang bagaimana sistem menyaring kesadaran publik)

Be First to Comment