Esai | Penulis : Miftakhul Shodikin

Negara sedang menulis ulang sejarah Indonesia dengan narasi “Indonesia-sentris”. Artikel ini membongkar bahayanya dari perspektif antropologi hukum: antara rekayasa sosial dan konsolidasi kekuasaan. Waspadai diktator yang datang dengan kurikulum.

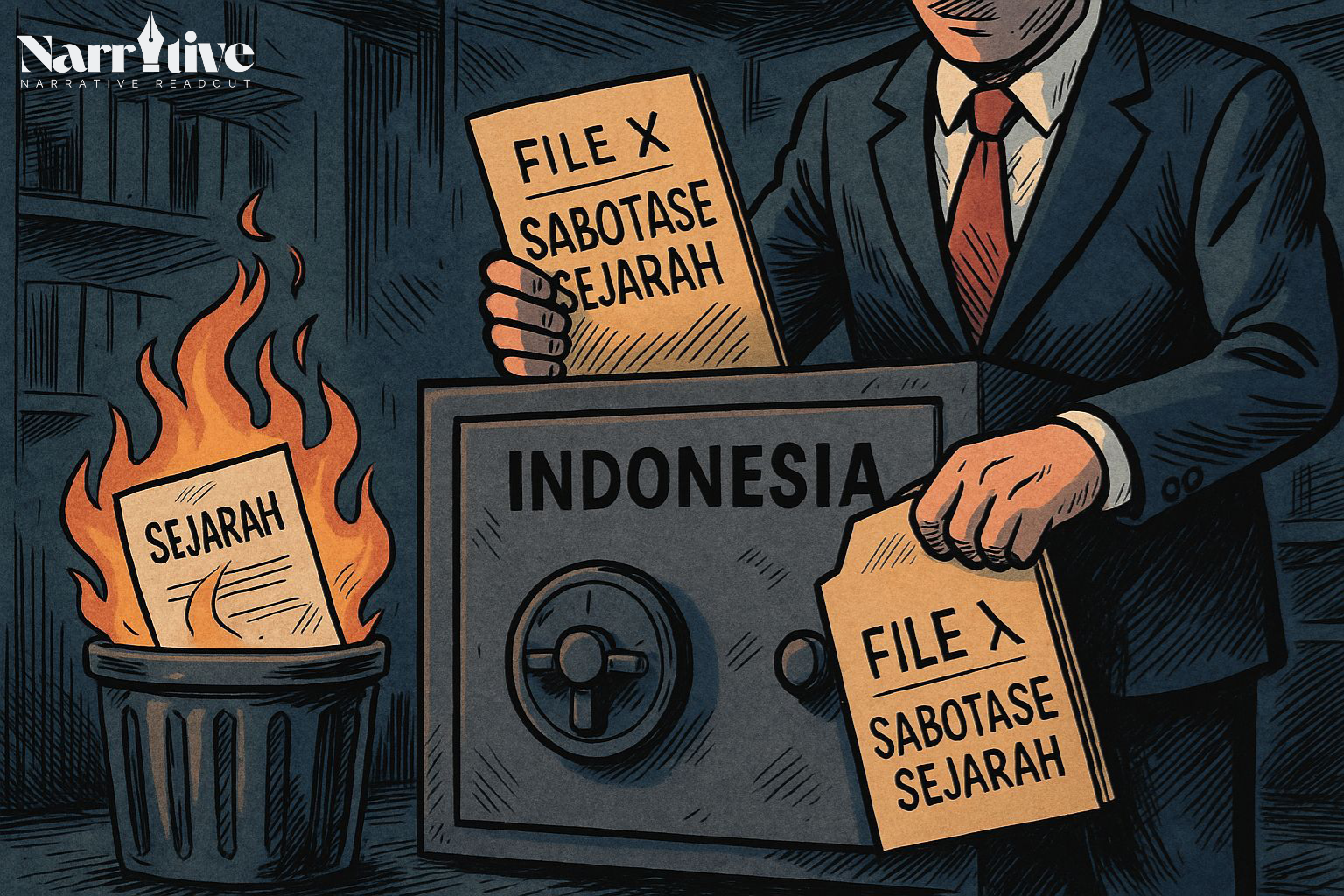

SABOTASE INGATAN BANGSA: MENAKAR ULANG PENULISAN SEJARAH INDONESIA DALAM ANTROPOLOGI HUKUM

Sejarah adalah arena yang paling sunyi namun paling berdarah. Terkadang juga menentukan siapa yang dianggap pahlawan dan siapa yang ditulis sebagai pengkhianat. Hari ini, pemerintah menggagas penulisan ulang sejarah Indonesia dalam sepuluh jilid besar—dengan ambisi membangun narasi yang lebih “Indonesia-sentris”. Disusun oleh ratusan akademisi dan didorong dengan semangat nasionalisme kultural.

Sebuah proyek yang tampak menjanjikan. Namun justru karena itulah kita tampknya perlu mencurigai beberapa hal: siapa yang menentukan kebenaran sejarah? Ketika negara mulai mengatur bagaimana masa lalu ditulis, mungkinkah itu sebagai cara baru untuk mengontrol masa depan? Apakah ini bagian dari rekonsiliasi sejarah—atau sebuah bentuk sabotase ingatan untuk konsolidasi kekuasaan?

Rekayasa Sosial dan Rekayasa Sejarah

Dalam kajian antropologi hukum, hukum bukan hanya kumpulan norma yang tertulis dalam lembaran kodifikasi hukum. Hukum adalah praktik sosial yang mengatur relasi kuasa, membentuk perilaku, dan bahkan mempengaruhi cara manusia berpikir serta mengingat. Salah satu konsep penting yang digunakan untuk menjelaskan fungsi hukum semacam ini adalah social engineering—rekayasa sosial.

Konsep ini diperkenalkan oleh Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum adalah sarana untuk mengarahkan perubahan masyarakat. Pound tentu menolak anggapan bahwa hukum itu netral dan hanya berfungsi menjaga ketertiban. Bagi Pound, hukum adalah alat pembentuk masyarakat. Hukum dalam artian ini dapat menciptakan tatanan baru, membentuk perilaku kolektif, dan dalam banyak kasus, digunakan oleh penguasa untuk mewujudkan arah pembangunan sosial tertentu.

Rekayasa sosial melalui hukum ini bisa terlihat dalam banyak kebijakan publik: dari pembentukan undang-undang pendidikan, kebijakan transmigrasi, hingga kampanye ideologi negara. Semuanya adalah bentuk dari bagaimana hukum membentuk masyarakat, bukan sekadar mengaturnya. Namun yang sering luput diperhatikan adalah bentuk lain dari rekayasa sosial yang lebih sunyi tapi tidak kalah berbahaya: penulisan sejarah.

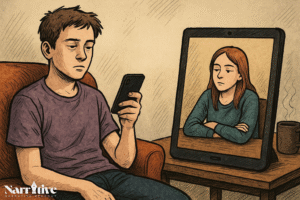

Penulisan sejarah oleh negara adalah bagian dari rekayasa sosial berbasis ingatan. Dalam hal ini, sejarah menjadi pembentuk kesadaran bersama: siapa yang dikenang, siapa yang dilupakan, apa yang dianggap suci, dan apa yang dilarang dipertanyakan, memilih siapa yang layak disebut pahlawan, siapa yang harus disingkirkan dari ingatan, dan narasi mana yang sah untuk diyakini. Sehingga apabila hal ini terjadi, bahayanya adalah ketika rekayasa sosial menjelma menjadi rekayasa sejarah. Hal ini sungguh menakutkan, sebab ia tidak memaksa dengan laras senapan, tetapi dengan tinta dan kurikulum.

Lahirnya Pemimpin Diktator

Pola semacam ini bukan hal baru dalam sejarah dunia. Jepang di bawah Shinzo Abe menulis ulang narasi Perang Dunia II untuk menghapus aib militerisme dan memuluskan agenda politik konservatif. Di Filipina, keluarga Marcos menggunakan kurikulum pendidikan dan buku sejarah untuk memutihkan rezim diktator dan menghapus kekejaman masa darurat militer. Bahkan di Eropa, pascaperang, muncul apa yang disebut sebagai “memory law” di mana negara mengatur secara ketat versi sejarah mana yang sah untuk dikenang, dan mana yang ilegal untuk dibicarakan.

Indonesia, dalam konteks ini, sedang berjalan di jalan yang sama—meski dengan langkah yang masih tersamar. Proyek penulisan ulang sejarah nasional dibungkus dalam semangat “Indonesia-sentris”, sebuah retorika nasionalis yang di satu sisi menggembirakan, namun di sisi lain menyimpan potensi mimpi buruk.

Semangat nasionalisme dalam “Indonesia-sentris” sendiri, jika tidak diawasi, dapat berubah menjadi chauvinisme sejarah: menyingkirkan suara yang berbeda, menyaring masa lalu, dan menghapus luka-luka yang belum sempat sembuh.

Mari kita mulai melihat gejalanya. Dibanyak pemberitaan, Tragedi 1965 terus-menerus dikaburkan; suara para korban dan keluarganya masih dibungkam oleh ketakutan. Lalu tragedi Mei 1998, yang menyisakan luka kolektif atas kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa, tak kunjung mendapatkan pengakuan. Bahkan nyaris tak menyentuh bagian itu, seakan peristiwa tersebut hanya angin lalu. Sementara itu, nama Soeharto—yang memimpin selama tiga dekade penuh dengan represi dan pelanggaran HAM—mulai diromantisasi sebagai pemimpin pembangunan, bahkan sempat diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Jika sejarah ditulis oleh negara, maka tak mustahil apabila rakyat nantinya hanya akan mengenal satu jenis kebenaran: kebenaran versi penguasa. Penulisan ulang sejarah bukan lagi menjadi kerja kebudayaan atau akademik, tetapi proyek ideologis untuk membentuk warga negara yang “taat ingatan”. Mereka hanya diajari untuk bangga, tanpa diberi ruang untuk bertanya: siapa yang pernah dilukai oleh kebanggaan itu?

Kita seharusnya waspada. Sebab diktator tidak selalu datang dengan selongsong senapan. Kadang diktator itu juga datang dengan buku pelajaran di tangan kanan dan pidato kenegaraan di tangan kiri. Diktator juga tidak membungkam lewat senjata, tetapi bisa lewat makan bergizi dan siaran televisi. Dan jika proyek penulisan sejarah ini berjalan tanpa kontrol publik, tanpa partisipasi korban, dan tanpa keberagaman narasi, maka sejarah Indonesia sedang diarahkan menuju satu suara, satu tafsir, rekayasa sejarah dan karpet merah pemimpin diktator.

Be First to Comment