Esai

Kerusuhan Pati membuktikan, rakyat yang bersatu jadi momok bagi negara. Bersatu dan melawan adalah kunci menghantam penindasan.

Pati Membara: Saat Rakyat Bersatu, Negara Tak Berdaya

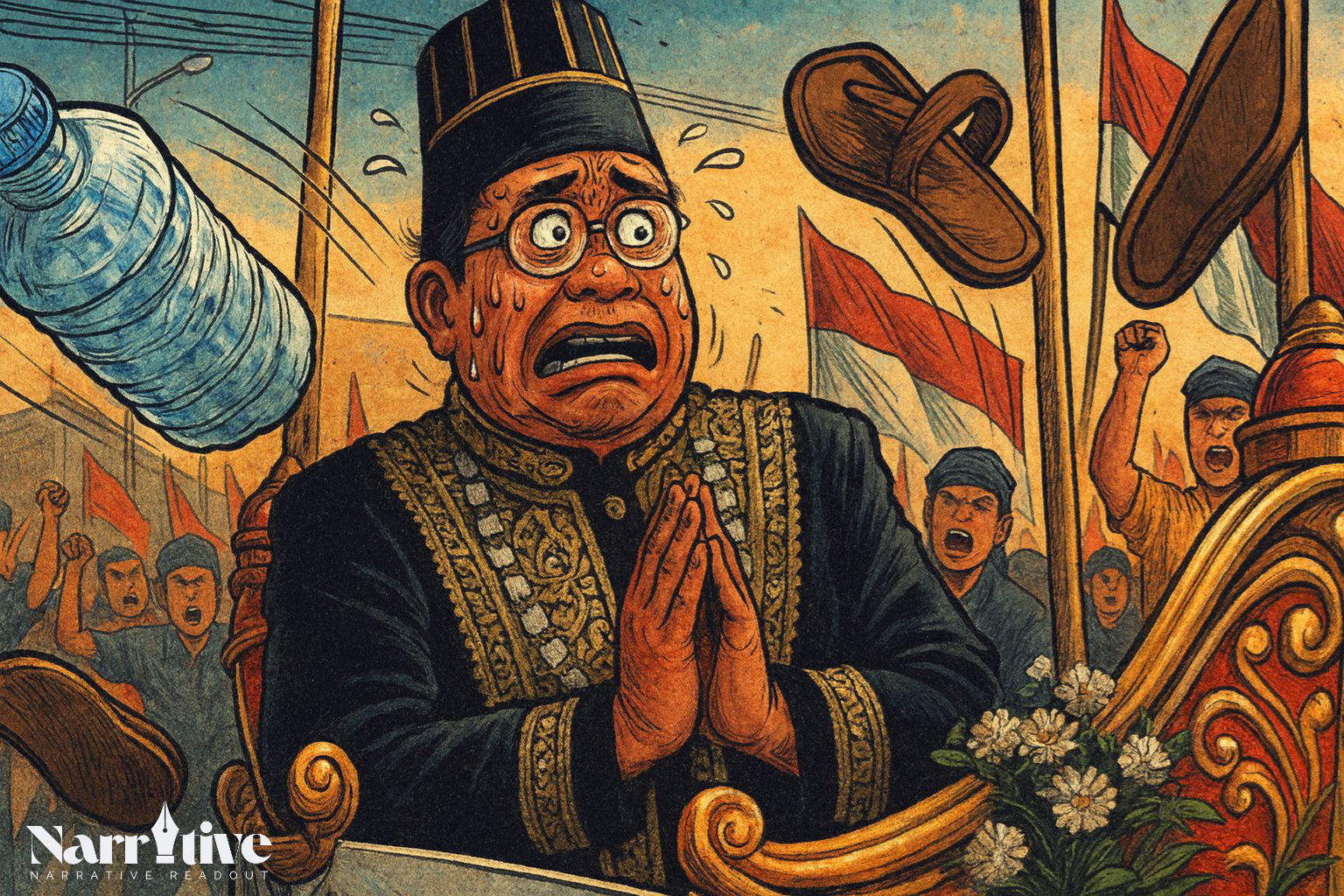

Pati membuktikan bahwa kekuasaan yang pongah, rakus, dan bejat selalu lupa satu hal: rakyat punya batas sabar. Selama bertahun-tahun, pajak, pungutan, dan segala bentuk peras resmi itu dibungkus dengan bahasa “pembangunan”, seakan-akan rakyat yang memikul beban adalah pengabdi setia negara. Tapi begitu negara mengulurkan tangan untuk merampas lebih dalam—kenaikan PBB-P2 sampai 250%—rakyat merobek topeng manis itu dan memperlihatkan giginya. Mereka turun ke jalan bukan karena sekadar marah pada nominal angka, tapi karena sadar bahwa ini adalah pola penindasan yang tak akan berhenti jika tidak dihantam. Dan ketika puluhan ribu orang dari berbagai desa bersatu, jalanan menjadi milik rakyat, bukan lagi milik aparat atau pejabat yang duduk di kursi empuknya.

Negara selalu mengira mereka bisa mengendalikan rakyat dengan dua alat: rasa takut dan ilusi. Takut pada aparat bersenjata, takut pada pasal-pasal pidana, takut pada stigma “perusuh”. Ilusi bahwa suara rakyat didengar, bahwa ada jalur hukum, bahwa perubahan bisa diatur rapi lewat prosedur yang mereka buat sendiri. Tapi Pati membalik itu semua. Di sana, rasa takut retak di tengah kerumunan, dan ilusi pecah di bawah teriakan massa. Kantor pemerintahan tak lagi sakral, mobil polisi bisa menjadi arang, aparat tidak lagi jadi figur yang ditakuti tapi musuh yang dihadapi. Dalam sekejap, negara kehilangan aura kuasanya, dan pejabat-pejabat itu—yang biasanya hanya menjawab lewat konferensi pers—terpaksa mundur, membatalkan kebijakan, dan menutup mulutnya. Itulah momen ketika rakyat mengerti kekuatan mereka sendiri.

Para penguasa menyebutnya “kerusuhan”, seakan kekacauan hanya datang dari rakyat. Mereka lupa bahwa kekacauan yang sebenarnya adalah kebijakan yang menindas, yang memaksa orang-orang membayar lebih untuk tanah mereka sendiri, yang membuat petani kian terhimpit, yang membuat pedagang kecil menunggu ajal usahanya. Mereka lupa bahwa kekerasan struktural—yang tak terlihat, yang merampas pelan-pelan—jauh lebih brutal dari batu atau botol yang dilempar di jalan. Dan di situlah letak kebohongan besar negara: mereka mencuri dan menindas dengan rapi, lalu menyebut perlawanan sebagai kejahatan.

Pati mengajarkan bahwa ketika rakyat bersatu, negara panik. Bukan karena mereka takut pada kerumunan itu semata, tapi karena mereka tahu kerumunan itu bisa menjadi kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini, kita hidup dalam konstruksi narasi yang sengaja dibuat untuk membuat kita jinak. Narasi bahwa “demokrasi” adalah suara lima menit di bilik suara, narasi bahwa “hukum” adalah perisai keadilan padahal hanya palu milik penguasa, narasi bahwa “keamanan” adalah polisi di jalan padahal itu adalah borgol bagi yang melawan. Begitu narasi itu runtuh, rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, tapi sebagai mesin penindas yang harus dihentikan.

Dan di titik ini, satu-satunya pelajaran yang layak diingat adalah bahwa bersatu dan melawan bukan sekadar slogan. Itu adalah syarat hidup jika kita tidak mau diinjak. Pati adalah bukti bahwa kekuatan kolektif bisa memaksa negara bertekuk lutut, tapi itu baru permulaan. Jika kita membiarkan diri terpecah, mereka akan kembali, dengan narasi baru, dengan ilusi baru, dengan pajak dan kebijakan yang sama, hanya berbeda baju. Karena itu, refleksi ini sederhana tapi tajam: jangan percaya narasi negara yang dibuat untuk membungkam kita, jangan biarkan rasa takut memecah kita, dan jangan pernah lupa bahwa satu-satunya bahasa yang dimengerti penguasa adalah bahasa rakyat yang bersatu, menentang, dan melawan sampai penindasan berhenti, atau mereka runtuh.

Be First to Comment