Opini Oleh: Anonim, Karena Negara Tak Suka Dikritik

Seni jalanan kerap dicap vandal, sementara patung pahlawan negara dielu-elukan. Siapa yang berhak atas ruang publik? Kritik tajam terhadap monopoli estetika negara.

Ruang Publik, Negara, dan Monopoli Estetika: Seni Jalanan vs. Vandal Versi Birokrasi

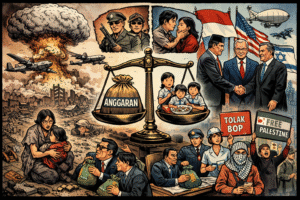

Kita hidup di negeri di mana patung seorang jenderal yang tangannya menunjuk ke langit dianggap sakral, tapi mural seorang ibu menggendong anak di kolong jembatan dianggap kejahatan. Negeri di mana estetika ditentukan oleh negara, oleh rapat-rapat steril dalam ruangan ber-AC, bukan oleh denyut warga yang hidup, bekerja, dan bermimpi di jalanan. Ketika seni diproduksi negara, ia jadi simbol kemajuan. Tapi ketika seni tumbuh dari tembok-tembok kusam kota, ia diberi label: vandalisme. Siapa yang memberi hak eksklusif itu? Negara? Siapa negara?

Ruang publik telah lama dikooptasi. Jalan, dinding, jembatan, trotoar—semuanya menjadi tempat di mana negara memaksakan identitasnya. Nama-nama jalan dipenuhi tokoh militer, monumen menjulang memperingati perang, bukan damai. Tiap patung resmi berdiri atas izin, anggaran, dan niat politis. Tapi saat warga mengekspresikan keresahan lewat mural atau grafiti, birokrasi bersenjata sapu cat datang untuk memutihkan semuanya. Pembersihan visual, pembersihan pesan. Pembersihan rakyat.

Monopoli Simbolik dan Negara sebagai Kurator Tunggal

Dalam politik ruang, siapa yang mengontrol visual, mengontrol narasi. Negara sadar betul akan hal ini. Mereka paham bahwa patung pahlawan adalah cara ampuh untuk menciptakan sejarah versi satu arah. Mereka tahu bahwa dengan memonopoli apa yang boleh dilihat di ruang publik, mereka bisa mengendalikan apa yang boleh dipikirkan. Ini bukan soal seni. Ini soal kontrol.

Maka jangan heran jika seni jalanan, meski sarat kritik sosial dan nilai estetika, dianggap ancaman. Karena ia tidak bisa dikontrol. Karena ia tidak meminta izin. Karena ia melawan. Karena ia hidup. Negara tidak suka yang liar. Negara suka yang steril, yang bisa disematkan plakat peresmian, yang bisa masuk laporan pembangunan.

Vandalisme: Sebuah Label yang Politis

Apa itu vandalisme? Apakah mencoret tembok dengan kritik sosial lebih jahat daripada menelantarkan gedung publik dan membiarkannya roboh? Apakah mural tentang hak buruh lebih berbahaya daripada baliho caleg raksasa yang merusak estetika kota? Kita tahu jawabannya, tapi negara pura-pura tidak.

Vandalisme adalah label yang dipakai untuk mendelegitimasi ekspresi rakyat yang tidak tunduk pada protokol. Ia adalah alat untuk menertibkan rasa tidak nyaman yang ditimbulkan seni yang jujur. Seni jalanan terlalu jujur, terlalu gamblang. Ia bicara tentang kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan aparat. Dan kejujuran adalah ancaman bagi rezim simbolik.

Sterilisasi Kota: Ketika Beton Jadi Alat Kekuasaan

Lihat saja proyek revitalisasi kota. Trotoar diperluas, jalur sepeda ditambah, taman dibangun. Tapi semuanya dengan estetika yang homogen: warna pastel, lampu sorot, tanaman hias. Di mana seni jalanan? Dihapus. Dianggap kotor. Diberangus. Demi estetika yang Instagramable, bukan yang jujur.

Kota-kota besar kini lebih mirip showroom daripada ruang hidup. Tidak ada tempat bagi ekspresi spontan. Tidak ada ruang bagi kesalahan, bagi eksperimen visual. Negara dan pemkot lebih suka kota yang terlihat cantik di brosur pariwisata daripada kota yang benar-benar jadi wadah warganya.

Birokrasi: Sensor dengan Wajah Ramah

Birokrasi tidak lagi sekadar kaku; ia kini canggih. Ia tidak hanya bilang “tidak boleh”, tapi ia bilang “kami sudah sediakan tempat kok, ada festival mural, ada lomba grafiti”. Padahal yang mereka tawarkan bukan ruang ekspresi, tapi ruang domestikasi. Seniman jalanan diminta beradaptasi dengan SOP, dengan tema yang sudah ditentukan, dengan lokasi yang sudah ditandai.

Ini bukan seni jalanan. Ini seni yang telah dipotong kukunya, dicukur rambutnya, diganti bajunya. Dibuat rapi agar tidak mengganggu. Agar bisa jadi bagian dari agenda. Agar bisa dilaporkan sebagai indikator pembangunan.

Siapa yang Berhak Atas Dinding Kota?

Pertanyaannya sederhana: siapa yang berhak atas dinding kota? Apakah hanya negara dan korporasi? Apakah rakyat yang tiap hari melewati lorong itu, menghirup polusi di situ, menatap dinding itu, tidak punya hak mengatakan sesuatu lewat warna?

Saat mural tentang pandemi dihapus karena dinilai menjelekkan nama baik, kita harus bertanya: nama baik siapa? Apakah negara begitu rapuh hingga tidak tahan melihat kritik dalam bentuk seni? Apakah kita sudah sampai pada titik di mana ekspresi visual dianggap lebih berbahaya daripada kebijakan korup?

Seni Jalanan adalah Demokrasi yang Paling Purba

Seni jalanan adalah demokrasi purba. Ia tidak butuh proposal, tidak perlu izin. Ia hanya perlu keberanian dan tembok. Dan itu cukup. Karena dari situ lahir diskusi, keresahan, kesadaran. Seni jalanan tidak menunggu validasi, ia langsung menyentuh. Tidak ada kurator, tidak ada juri. Hanya ada pesan, ruang, dan warga.

Dan justru karena itu ia ditakuti. Karena ia tidak bisa dibeli. Tidak bisa disponsori. Tidak bisa dibungkam tanpa kekerasan. Maka negara memilih cara halus: memberi label vandal, lalu menghapusnya diam-diam saat malam. Seolah tidak pernah ada. Seolah tidak pernah penting.

Perlawanan Harus Dilanjutkan: Rebut Kembali Dindingmu!

Kita tidak bisa lagi diam. Jika dibiarkan, kota akan sepenuhnya jadi katalog. Semua ruang akan dipenuhi iklan. Semua dinding akan menjadi properti negara atau swasta. Tidak ada lagi tempat bagi suara rakyat. Maka seni jalanan harus dilanjutkan. Harus diperbanyak. Harus dibuat tak terhapuskan.

Mulai dari stiker kecil di tiang listrik, sampai mural besar di dinding pabrik kosong. Mulai dari puisi di trotoar, sampai patung gerilya di taman kota. Semuanya sah, selama ia bicara untuk yang tak bersuara. Selama ia jujur. Selama ia menolak tunduk.

Karena seni bukan hanya milik mereka yang punya galeri. Karena kota bukan hanya milik mereka yang punya jabatan. Karena ruang publik bukan hanya untuk parade, tapi juga untuk perlawanan.

Penutup: Negara Bukan Kurator, Warga Bukan Penonton

Kita perlu kota yang lebih jujur, bukan yang lebih rapi. Kita perlu seni yang lebih gaduh, bukan yang lebih sopan. Negara boleh punya patung, tapi warga juga harus punya mural. Negara boleh punya monumen, tapi kita juga berhak punya dinding.

Karena jika seni hanya boleh muncul lewat izin negara, maka itu bukan seni. Itu propaganda.

Dan jika kota hanya bisa dihuni oleh simbol resmi, maka kita tidak hidup di ruang publik, tapi di museum militer yang membosankan.

Rebut kembali dindingmu.

Artikel ini ditulis dalam semangat pembebasan ruang publik dan hak warga untuk berekspresi tanpa represi. Jika kau merasa dinding kotamu terlalu bersih, mungkin sudah waktunya kau kotorinya dengan kebenaran.

Be First to Comment