Kataruang

Lagu Nyanyian Gagak karya Tanasaghara bukan sekadar musik, melainkan nyala api perlawanan terhadap penindasan, penggusuran, dan ketidakadilan sosial. Baca kritik sastranya di sini.

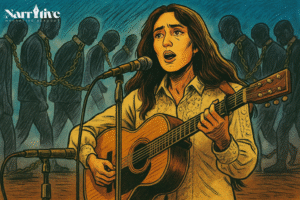

Dalam dunia musik perlawanan, lagu bukan sekadar rangkaian bunyi, melodi, dan syair. Lagu adalah nyawa dari sebuah zaman, napas kolektif dari luka-luka sejarah yang tak kunjung sembuh. Di titik ini, “Nyanyian Gagak” dari Tanasaghara berdiri bukan sekadar sebagai karya artistik, melainkan sebagai litani politik, sebagai penggalan puisi panjang yang membacakan isi dada rakyat dengan bara yang menyala. Lagu ini bukan tentang hiburan. Ini tentang ingatan. Tentang amarah. Tentang pertarungan hidup-mati melawan perampas hak.

“Percik api menyala-nyala, suara mantra-mantra, bergumam di kepala.” Baris pembuka ini membawa kita bukan ke dalam suasana romantik, melainkan ke dalam ritual kebangkitan. Lagu ini menyalakan kesadaran, menggugah yang terlelap dalam ketundukan. Apinya bukan sekadar simbol semangat, tetapi adalah tanda peringatan: bahwa yang mati belum selesai, bahwa yang dilupakan masih menuntut. Kata “mantra” di sini bukan sekadar elemen mistik, tetapi adalah afirmasi dari pengetahuan lokal, dari kekuatan kolektif yang diabaikan oleh modernitas yang terlalu tunduk pada logika borjuis.

Tanasaghara bermain-main di wilayah liminal antara mitologi dan kenyataan sosial. Ia menggunakan simbol gagak, api, kain usang, dan mantra, bukan untuk menghidupkan dunia khayal, tapi untuk menunjuk pada dunia yang sangat nyata: dunia rakyat yang dilucuti tanahnya, dinistakan sejarahnya, dan dibunuh harapannya. Lagu ini tidak berniat memoles luka. Justru ia merobeknya lebih lebar agar kita semua tahu betapa dalam borok itu menganga.

“Tak terasa lagi bila panas peluru merobek jantungku.” Kalimat ini bukan metafora estetik, tapi rekaman tragedi. Ia mengingatkan kita pada sejarah panjang kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri—baik secara fisik maupun struktural. Lagu ini menyimpan banyak jejak kemarahan: dari kasus penggusuran tanah adat, pelanggaran HAM masa lalu, hingga eksploitasi lingkungan oleh korporasi yang didukung negara. Setiap bait adalah seruan untuk mengingat bahwa tanah, udara, dan tubuh manusia telah lama menjadi objek kapitalisasi.

“Kami lah anak dari perut yang kau coba aborsi.” Kalimat ini membalik logika dominan. Ia menyatakan bahwa yang tertindas tak pernah benar-benar hilang. Bahwa setiap kekerasan yang mencoba membungkam, justru melahirkan perlawanan. Dalam logika ini, penindasan adalah rahim yang—secara paradoks—melahirkan api pembebasan. Dan lagu ini adalah nyanyiannya.

Puisi ini juga mengingatkan bahwa kekuasaan selalu punya wajah yang berubah-ubah. Kadang hadir dalam bentuk militerisasi ruang hidup, kadang dalam bentuk pembangunan, kadang melalui hukum, kadang melalui narasi media. Tapi siapa pun yang memperhatikan bait-bait lagu ini, tahu bahwa semua wajah itu berasal dari satu tubuh: tubuh kekuasaan yang rakus dan tak pernah kenyang.

“Wayang-wayang keadilan hanya menjadi permainan dilelang di meja makan para pemodal.” Lirik ini membongkar ilusi legalitas. Kita hidup dalam sistem hukum yang katanya menjunjung keadilan, tapi praktiknya menjual keadilan kepada yang mampu membayar. Hukum bukan lagi instrumen moral, tapi komoditas. Keadilan tidak hadir di ruang pengadilan, tetapi di jalan-jalan, di suara para ibu yang kehilangan anaknya, di ladang-ladang yang dirampas demi proyek strategis nasional.

Apa yang dilakukan Tanasaghara melalui lagu ini, sejatinya adalah kerja literasi budaya yang sangat radikal. Ia merebut kembali bahasa dan simbol dari tangan kekuasaan. Ia membuktikan bahwa gagak bukan hanya lambang kematian, tapi juga penjaga api, penjaga ingatan. Gagak-gagak dalam lagu ini tidak pasif. Mereka aktif. Mereka bernyanyi, menyusun rencana, mengelilingi api, mengawasi langit. Mereka adalah saksi dan pelaku.

“Dengar, gagak-gagak akan terus berputar-putar menjaga api.” Baris ini seolah menyuruh kita untuk tidak berpaling, untuk tidak lupa. Lagu ini menyerukan pentingnya memelihara ingatan kolektif sebagai bentuk perlawanan terhadap pelupaan sistematis. Seperti kata Milan Kundera, perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Dan Nyanyian Gagak adalah senjata dalam perjuangan itu.

Dalam konteks Indonesia hari ini, lagu ini seperti peta kemarahan yang masih sangat relevan. Lihat saja bagaimana tanah adat terus digusur, bagaimana para petani, nelayan, masyarakat adat menjadi korban atas nama pembangunan. Lihat bagaimana jurnalis dibungkam, aktivis dikriminalisasi, dan sejarah kelam bangsa coba dibungkus dengan narasi nostalgia palsu.

Nyanyian Gagak mengajak kita untuk menolak segala bentuk kompromi dengan ketidakadilan. Ia adalah bentuk seni yang menolak netralitas. Ia memilih berpihak. Dan keberpihakan itu tidak malu-malu. Ia berpihak pada rakyat kecil, pada mereka yang kehilangan tanah, pada yang ditindas oleh mesin negara dan modal. Lagu ini berdiri bersama mereka yang berdarah namun tak pernah menyerah.

Lirik seperti “hingga harap sejahtera datang, maka berjuanglah” bukan sekadar ajakan, tapi doktrin etis. Ia menyatakan bahwa harapan bukan sesuatu yang diberikan, melainkan diperjuangkan. Dan perjuangan, dalam konteks lagu ini, bukanlah romantisme heroik semata. Ia adalah kerja sehari-hari: menjaga api, menolak lupa, menyusun kekuatan.

Jika kita meminjam pandangan Frantz Fanon, lagu ini adalah teriakan dari “the wretched of the earth”—orang-orang yang dimiskinkan, dikebiri, dan dibungkam. Tapi lagu ini tidak berhenti di keluhan. Ia bergerak ke arah pembebasan. Ia tidak hanya mengutuk kegelapan, tapi menyalakan api.

Nyanyian Gagak tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial-politik tempat ia lahir. Ia adalah suara dari lorong-lorong gelap, dari kampung-kampung yang digusur, dari rumah-rumah yang terbakar, dari hutan-hutan yang gundul. Tapi lebih dari itu, ia adalah seruan bahwa di balik reruntuhan itu, selalu ada yang berdiri tegak. Bahwa di tengah gelap, selalu ada yang bernyanyi.

Di titik inilah, “Nyanyian Gagak” bukan hanya milik Tanasaghara. Ia adalah milik semua orang yang berani berkata tidak. Ia adalah milik mereka yang terus menjaga percik api perlawanan agar tak padam. Ia adalah milik kita semua yang percaya bahwa dunia ini bisa—dan harus—berubah.

Panjang umur perjuangan. Panjang umur mereka yang masih mau menyanyikan lagu-lagu tentang kebenaran, bahkan ketika dunia memilih diam.

Be First to Comment