Feature

Mochamad Nur Fauzi, seniman Sidoarjo, menyatukan Ludruk dan teater modern dengan tubuh dan martabat. Seni bukan untuk menjilat birokrasi, tapi bentuk perlawanan.

Mochamad Nur Fauzi: Seniman Mandiri dari Panggung ke Perlawanan

Di sebuah kota pinggiran yang tak banyak disebut dalam percakapan seni arus utama, Sidoarjo, seorang pemuda terus menyulam panggung di tengah retakan apresiasi dan sunyi dukungan. Namanya Mochamad Nur Fauzi. Kami menyapanya dengan akrab: Ujik. Ia bukan selebritas panggung ibu kota, bukan pula seniman yang duduk tenang menunggu jadwal pencairan dana hibah dari negara. Ia adalah tubuh yang bergerak, napas yang tekun, dan keyakinan yang tak pernah serak dalam memperjuangkan seni sebagai jalan hidup dan laku kemanusiaan.

Antara Panggung Modern dan Tradisi

Ujik tidak berpihak pada dikotomi modern-tradisi. Ia justru melintasinya. Dalam teater modern, ia kerap tampil sebagai aktor yang menghidupkan berbagai karakter dengan spektrum emosional dan tubuh yang sangat cair. Tapi di sisi lain, ia juga merawat keterlibatannya dalam seni pertunjukan Ludruk—kesenian rakyat yang hari ini makin termarjinalkan. Dalam dua dunia itu, Ujik tidak pernah terjebak dalam kesetiaan format. Ia setia pada rasa dan keberanian.

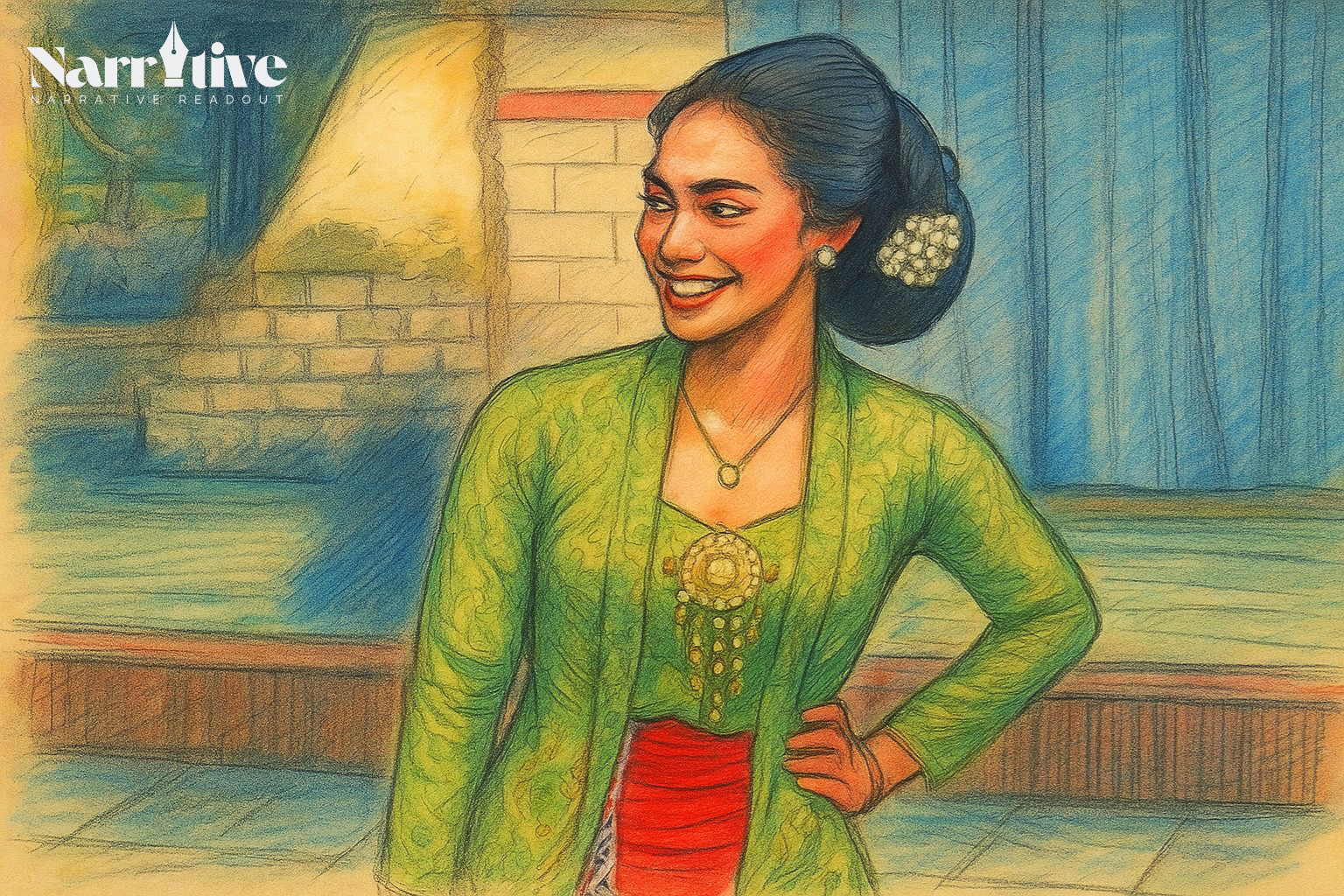

Dalam Ludruk, Ujik dikenal lewat karakter perempuan yang ia ciptakan sendiri: Juminten. Di sinilah letak keistimewaannya. Ketika banyak lelaki memerankan perempuan dengan cara yang menggampangkan, gemulai yang dipaksakan, dan godaan yang dilebih-lebihkan demi tawa penonton, Ujik memilih jalan lain. Ia memerankan Juminten bukan untuk menghibur lewat komedi murahan, tapi untuk merayakan martabat perempuan.

Dengan kebaya rapi, konde tertata, dan riasan yang elegan, Juminten menjadi lebih dari sekadar tokoh. Ia menjadi sosok yang hidup, bisa menari, bisa nyinden, bisa berparodi—tanpa harus menggadaikan keanggunan dan otonomi tubuhnya. Di sini, Ujik tampak sangat sadar bahwa memainkan perempuan bukan berarti bertingkah seronok. Ada tanggung jawab etik ketika seorang lelaki memasuki tubuh perempuan, walau hanya dalam lakon.

“Tubuh adalah teks budaya,” kata Susan Bordo, seorang pemikir feminis, “dan cara kita memerankannya menunjukkan ideologi yang kita dukung.” Ujik tampaknya memahami hal ini secara intuitif. Ia membawa perempuan bukan sebagai objek untuk ditertawakan, tapi sebagai subjek yang berdaulat. Dalam dunia pertunjukan yang kadang masih seksis dan maskulin, pilihan Ujik adalah bentuk perlawanan estetis yang penting.

Seni yang Melampaui Panggung

Juminten tidak berhenti di atas panggung. Ujik menyeret karakter ini ke dalam karya film yang secara simbolik mengkritik tragedi Lumpur Lapindo. Ia menggunakan tubuh perempuan sebagai medium kritik sosial. Dengan cara ini, tubuh Juminten menjadi arena perlawanan terhadap negara, korporasi, dan sistem yang menindas.

Ini mengingatkan kita pada kerja-kerja teater dokumenter seperti yang dilakukan oleh Anna Deavere Smith atau Augusto Boal dengan “Theatre of the Oppressed”-nya. Mereka menggunakan panggung bukan sebagai cermin kenyataan, tapi sebagai palu untuk membentuknya.

Lewat Juminten, Ujik menyuarakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia menciptakan ruang simbolik di mana perempuan, rakyat, dan korban ketidakadilan bisa bersuara. Ia tidak membutuhkan mikrofon lembaga atau forum formal. Tubuhnya sudah cukup fasih untuk berteriak.

Menolak Budaya Proposalink: Perlawanan Seniman Pinggiran

Dalam percakapan santai di dapur rumahnya yang juga jadi tempat usaha kuliner kecil, Ujik pernah berkata, “Saya tidak bisa menggantungkan hidup pada proposal. Seni bukan tentang menjilat institusi.” Kalimat ini terdengar sederhana, tapi menyimpan keteguhan sikap yang langka. Ia secara sadar menolak menjadi bagian dari budaya proposalink—istilah sinis yang digunakan sebagian seniman untuk menyebut praktik seni yang bergantung pada proposal hibah, pengajuan kegiatan, dan program-program instansi negara yang sarat kepentingan.

Budaya ini bukan hanya persoalan teknis pengajuan anggaran. Ia telah menjadi sistem yang membentuk relasi kuasa: menciptakan seniman-seniman yang “jinak”, karya-karya yang steril, dan panggung-panggung yang dipenuhi formalitas simbolik. Dalam logika proposal, kreativitas harus sesuai dengan kata kunci kurator lembaga, bukan nurani seniman. Dalam ruang inilah, banyak seniman muda kehilangan keberaniannya.

Ujik melawan itu. Ia memilih berdikari: membuka jasa rias pengantin, usaha kuliner, menjadi MC pernikahan adat, dan menyisihkan tenaganya untuk melanjutkan produksi seni. Sikap ini bukan soal romantisme ketekunan, melainkan keberanian untuk tidak tunduk pada struktur pendanaan yang menindas.

Dalam konteks ini, kita teringat pada Noam Chomsky yang menyatakan: “Institusi seringkali tidak mendukung kebenaran, mereka mendukung kepatuhan.” Seni proposal sering kali menuntut kepatuhan, bukan keberanian. Dan Ujik menolak menjadi patuh.

Tubuh, Peran, dan Identitas: Melawan Batas Gender

Salah satu kekuatan terbesar Ujik adalah bagaimana ia memperlakukan tubuh sebagai wilayah etik, bukan sekadar objek pertunjukan. Ketika ia memilih memerankan perempuan, ia tidak sedang bermain-main dengan gender. Ia tidak sekadar mengganti pakaian dan berdandan. Ia melampaui itu. Ia masuk ke dalam struktur nilai, pengalaman batin, dan ketegangan sosial yang menyertai tubuh perempuan.

Dalam dunia seni pertunjukan, peran lintas gender sering kali dibalut dengan niat komikal, parodi yang mengeksploitasi stereotip. Tapi Ujik memosisikan peran Juminten sebagai bentuk penghormatan, bukan parodi. Dalam tubuh Juminten, ia membebaskan perempuan dari citra pasif. Ia menari bukan untuk memikat, tapi untuk menghidupkan. Ia menyanyi bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menyuarakan.

Inilah yang disebut oleh Judith Butler sebagai “performativitas gender”—bahwa identitas bukan sesuatu yang tetap, tapi terus diproduksi dan dinegosiasi melalui tindakan dan bahasa. Ujik tampaknya menyadari bahwa seni bisa menjadi cara untuk membuka ulang makna identitas. Bukan untuk membingungkan, tapi untuk menyadarkan bahwa tubuh perempuan—bahkan ketika diperankan oleh laki-laki—tetap harus dijaga martabatnya.

Dan martabat, dalam seni Ujik, bukan komoditas. Ia adalah nilai yang diperjuangkan.

Antara Apresiasi dan Sunyi di Kota Pinggiran

Sidoarjo bukan kota seni. Demikian juga Surabaya, tetangganya. Di kota-kota ini, geliat ekonomi berjalan cepat, tapi ruang untuk ekspresi artistik nyaris stagnan. Seni dituntut kreatif, tapi tidak pernah diberi ruang yang sepadan. Di sinilah Ujik berdiri. Di tanah yang kering oleh perhatian, ia tetap menanam benih ekspresi.

Kondisi ini tak hanya dialami oleh Ujik. Banyak seniman di daerah lain juga bergulat dengan hal yang sama. Mereka bekerja dalam ketidakpastian. Tak ada insentif, tak ada perhatian media nasional, dan tak ada tempat yang layak untuk berekspresi. Tapi seperti kata seniman kontemporer asal Bandung, Melati Suryodarmo: “Seni bukan soal siapa yang menonton, tapi siapa yang terus menyalakan api.”

Api itulah yang terus dinyalakan oleh Ujik, dengan caranya sendiri. Tanpa panggung besar, tanpa spotlight institusi, dan tanpa slogan palsu tentang “pemajuan kebudayaan”.

Penutup: Ujik Adalah Suara yang Tak Bisa Dibungkam

Dalam dunia yang serba cepat, instan, dan dangkal, Ujik memilih jalur yang berbeda. Ia berjalan pelan, tapi pasti. Ia tidak menunggu diundang, tapi menciptakan ruang sendiri. Ia tidak bergantung pada anggaran, tapi pada ketekunan. Dan yang paling penting: ia tidak sekadar bermain peran, tapi menjaga martabat dari peran itu sendiri.

Sosok seperti Ujik penting untuk terus disuarakan. Ia adalah cermin dari banyak seniman di pinggiran—yang hidup di antara kesepian dan keteguhan. Mereka mungkin tak punya nama besar, tapi mereka punya sikap. Dan dalam dunia seni, sikap jauh lebih berharga daripada sekadar panggung megah.

Mochamad Nur Fauzi, atau Ujik, bukan hanya aktor. Ia adalah tubuh yang merawat nilai, suara yang tak bisa dibungkam, dan seniman yang tak sudi menjual martabatnya demi proyek jangka pendek.

Seni, dalam tubuhnya, adalah pengabdian—bukan pada pasar, bukan pada negara, tapi pada kemanusiaan.

Be First to Comment