Feature| fotografer : Salsa Owe.

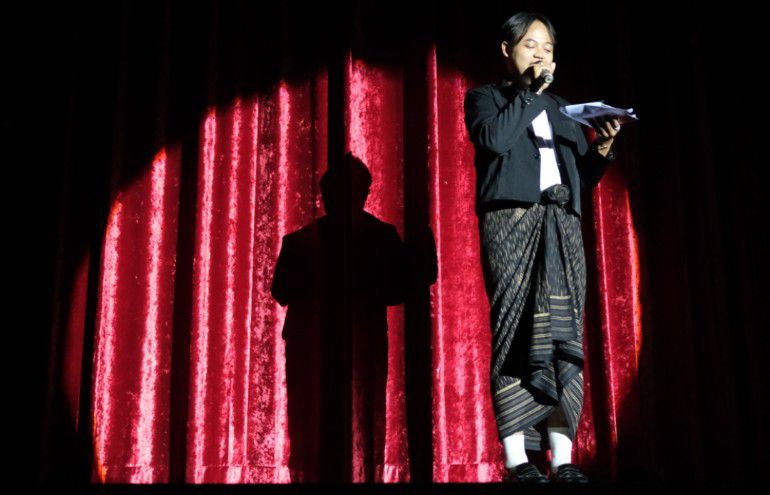

Tiga penampil asal Madura—Wayang Topeng Sumenep, Seni Manggala, dan Hari Ghulur—mendobrak stigma jamet lewat pertunjukan seni di Artsubs Surabaya.

“Madura di Panggung: Dari Stigma Jamet ke Ledakan Kreativitas Kultural”

Di luar sana, kata Madura sering kali berseliweran di ruang publik dengan nada yang menyedihkan. Ia bukan disapa sebagai tanah dengan warisan panjang, bukan pula dirayakan karena tradisi seni yang berlapis-lapis. Madura belakangan lebih sering direduksi menjadi bahan olok-olok murahan di dunia maya. Kata jamet—yang awalnya sekadar sebutan sinis untuk gaya anak muda tertentu—ditempelkan begitu saja kepada orang Madura. Meme, video viral, hingga konten receh di TikTok menjadikan orang Madura sekadar stereotip: norak, kasar, atau bahkan “bahan tertawaan.” Padahal di balik layar, di balik stigma yang direproduksi algoritma, ada kenyataan lain: Madura adalah rumah bagi seni yang tidak kalah kompleks dibandingkan pusat-pusat kebudayaan lain di Nusantara.

Dan di Artsubs Surabaya, sabtu malam 17/08/2025 , panggung itu benar-benar menjelma sebagai ruang kontra-narasi. Tiga kelompok seni asal Madura tampil bukan sekadar untuk mempertontonkan keterampilan tubuh dan suara, melainkan untuk membongkar wajah palsu yang ditempelkan dunia digital pada mereka. Wayang Topeng Sumenep, kelompok Seni Manggala dengan teater “Papastena Angen,” serta Hari Ghulur dengan tarinya yang berjudul “GHULUR”—tiga penampil ini seakan sepakat dalam satu perlawanan kultural: kami bukan jamet, kami Madura.

Pertunjukan dibuka dengan Wayang Topeng Sumenep. Begitu tabuhan gamelan Madura mulai memecah ruang, atmosfer bergeser. Di tengah panggung, tubuh-tubuh dengan topeng berwarna mencolok bergerak dengan disiplin yang mengakar. Di sini tidak ada ruang untuk kesembronoan. Setiap gestur adalah hasil dari ratusan tahun tradisi yang diasah, diwariskan dari istana ke desa, dari tanah agraris ke ritual panen. Seorang penari dengan topeng merah—Kelana—melangkah maju dengan gerak agresif. Nafasnya seolah mewakili ambisi kekuasaan, sesuatu yang timeless, sesuatu yang selalu relevan dari kerajaan kuno hingga politik masa kini. Di sudut lain, Panji dengan topeng putih masuk dengan laku halus. Harmoni dan konflik ditenun dalam bahasa tubuh. Penonton tidak hanya disuguhi tontonan, tetapi juga diajak masuk ke ruang simbolik yang selama ini jarang dihadirkan di layar kaca atau feed Instagram.

Wayang Topeng Sumenep menjadi semacam bukti hidup: bahwa Madura bukanlah “jamet,” melainkan peradaban dengan sistem estetika yang rumit. Tapi bukti semacam ini tentu saja tidak pernah viral di TikTok. Sebab algoritma lebih menyukai parodi murah ketimbang keseriusan tubuh yang memikul ratusan tahun memori budaya. Justru di sinilah panggung Artsubs memainkan perannya. Ia menjadi antitesis terhadap layar ponsel. Ia menciptakan ruang di mana publik bisa melihat langsung, tanpa filter, bagaimana Madura berbicara tentang dirinya sendiri.

Setelah itu, giliran kelompok Seni Manggala dengan “Papastena Angen.” Dari judulnya saja—yang dalam bahasa Madura berarti “hembusan angin”—pertunjukan ini sudah mengandung metafora tentang kehidupan: sesuatu yang tak bisa ditangkap, namun bisa dirasakan. Panggung tiba-tiba dipenuhi tubuh-tubuh yang dibalut plastik biru, menyerupai ombak. Ada tubuh yang diangkat tinggi, menjelma tiang layar kapal. Ada perempuan yang menyanyikan kesedihan, seolah-olah ia sedang menjadi bagian dari laut itu sendiri. Pertunjukan ini terasa kontemporer, penuh kolaborasi lintas disiplin, namun tetap merawat aksen kultural Madura.

Apa yang dikerjakan Seni Manggala adalah perlawanan yang lebih subtil. Mereka tidak lagi hanya merepresentasikan tradisi, tetapi juga mengolah pengalaman hidup orang Madura hari ini. Ada jejak nelayan, ada kerentanan perempuan, ada ancaman plastik yang menutupi laut, ada percakapan tentang ekologi. Semua itu dipadatkan dalam bahasa teater yang puitis. Dan sekali lagi, semua itu jauh dari citra jamet yang dihebohkan dunia maya. Di sini, Madura tampil sebagai wilayah gagasan. Sebagai lanskap yang bisa mengantarkan kritik ekologi dan kritik sosial dalam bahasa estetika yang kuat.

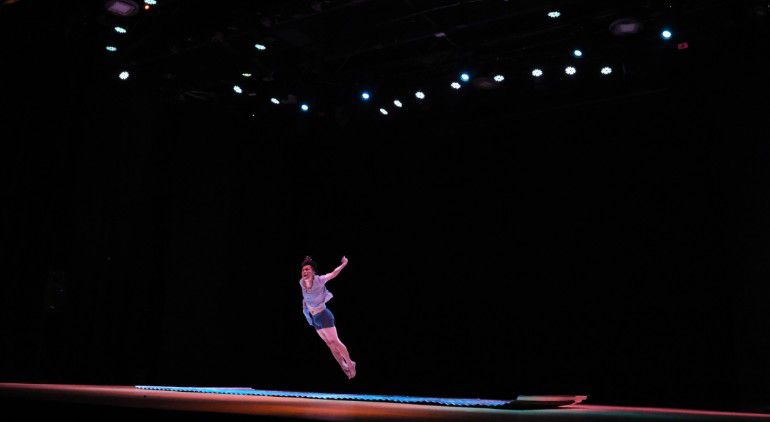

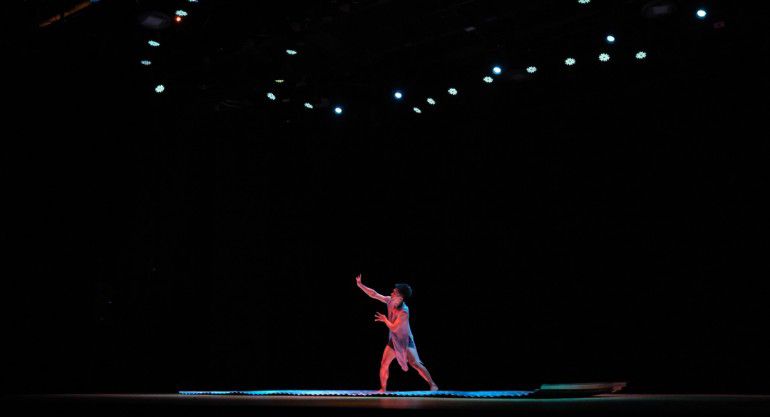

Puncak malam itu hadir lewat penampilan Hari Ghulur dengan tarinya, “GHULUR.” Satu tubuh memasuki panggung dalam kesunyian. Geraknya pelan, seolah sedang menapaki ingatan paling jauh. Lalu tiba-tiba tubuh itu meledak: lompatan, putaran, gestur yang membelah ruang gelap. Ini bukan sekadar tari; ini adalah pergulatan eksistensial seorang seniman Madura di hadapan dunia yang men-stereotip-kan. Tubuhnya menjadi perlawanan. Ia menolak direduksi oleh narasi mainstream tentang Madura. Ia menolak dianggap sekadar latar belakang komedi receh. Ia ingin menegaskan bahwa tubuh Madura punya bahasa sendiri, punya logika sendiri, punya estetika yang tak bisa dipaksa tunduk pada algoritma viral.

Di titik inilah kita menyadari bahwa ketiga penampilan itu sebenarnya sedang menyampaikan satu pesan yang sama: Madura lebih dari sekadar stigma. Jika dunia digital menjadikan Madura sekadar kata kunci olok-olok, maka dunia panggung mengembalikannya ke akar: sebagai tanah budaya yang tak ternilai.

Namun, ironinya, ruang seperti Artsubs Surabaya masih langka. Seni Madura, seperti banyak seni lokal lain, masih harus berjuang menemukan tempatnya di luar wilayah asal. Banyak orang mungkin mengenal Madura lewat sate, garam, atau kekerasan dalam berita kriminal. Tapi jarang ada yang benar-benar mengakui betapa seriusnya seni pertunjukan mereka. Dan ini adalah persoalan besar. Negara, institusi kebudayaan, bahkan media arus utama, sering kali ikut menutup mata. Padahal ketika panggung seperti Artsubs berani membuka ruang, kita bisa melihat sendiri betapa menggetarkannya suara Madura.

Ketiga penampil itu mendobrak bukan hanya stigma jamet, tetapi juga sistem representasi yang timpang. Mereka mendobrak logika pasar hiburan yang lebih memilih menjual parodi daripada membiayai seni serius. Mereka mendobrak mental penonton yang malas mencari tahu, malas belajar, malas mengakui bahwa seni Madura punya kompleksitas. Mereka mendobrak wajah negara yang hanya hadir untuk memberi label “tradisi” tanpa benar-benar memberi ruang yang layak bagi kelangsungannya.

Di akhir pertunjukan, tepuk tangan panjang bergema. Bukan sekadar apresiasi, tapi seolah-olah ada rasa malu yang turut hadir di ruangan itu. Malu karena selama ini kita membiarkan stigma bekerja tanpa lawan. Malu karena kita ikut tertawa saat Madura direduksi menjadi jamet, padahal di baliknya ada kerja keras seniman, ada ketekunan budaya, ada tubuh-tubuh yang terus berlatih, berkeringat, berjuang melawan kelupaan.

Dan malam itu, Artsubs tidak hanya menjadi panggung seni. Ia menjadi ruang pengadilan. Di sana, stigma jamet dijadikan terdakwa, dan seni Madura hadir sebagai bukti tak terbantahkan: bahwa yang viral bukan selalu yang benar. Bahwa yang ditertawakan bukan selalu yang pantas ditertawakan. Bahwa di balik stereotip, ada realitas lain yang lebih dalam, lebih indah, lebih kompleks.

Pertunjukan Wayang Topeng Sumenep, “Papastena Angen,” dan “GHULUR” adalah tiga wajah Madura yang sesungguhnya. Wajah yang penuh disiplin tradisi, wajah yang mampu beradaptasi dengan isu kontemporer, wajah yang berani menggugat dengan tubuh telanjang di panggung. Wajah yang sama sekali tidak punya kaitan dengan meme jamet. Wajah yang seharusnya kita kenal, kita akui, kita rayakan.

Madura tidak butuh viral untuk eksis. Madura hanya butuh ruang yang jujur, yang berani menampung keberagamannya, yang tidak buru-buru menjadikannya bahan tertawaan. Dan malam itu, Artsubs Surabaya sudah membuktikan satu hal penting: stigma bisa dirobohkan, asal seni diberi panggung yang layak.

Be First to Comment