Esai

Londo Ireng kini menjelma dalam wajah modern: ketika generasi muda Indonesia kehilangan jati diri karena tunduk pada hegemoni budaya barat. Simak analisis lengkap soal konflik budaya lokal dan bahaya globalisasi yang menggerus identitas bangsa.

Londo Ireng Zaman Modern: Budaya Lokal Tergusur oleh Modernitas Palsu Globalisasi

Di sebuah persimpangan waktu, Indonesia pernah mengenal sebutan “Londo Ireng”—istilah yang mengandung nada sinis sekaligus getir. Ia bukan sekadar penamaan untuk barisan tentara bayaran dari Afrika yang dibawa Belanda ke Hindia-Belanda pada abad ke-19, melainkan juga berkembang sebagai sindiran bagi kaum bumiputra yang hidup dalam bayang-bayang gaya hidup kolonial. Mereka para priyayi, pegawai rendahan, atau kaum terpelajar awal, yang rela mengenakan jas Eropa, berbicara bahasa Belanda, duduk sejajar dengan pejabat kolonial, dan menggantungkan kehidupan pada kekuasaan asing, seolah melepaskan akar budayanya sendiri demi status sosial yang “diakui” oleh penjajah.

Tapi zaman terus bergulir. Kolonialisme secara fisik sudah lama mati. Yang tersisa kini adalah penyerbuan yang lebih sunyi, lebih licik, dan jauh lebih dalam: penjajahan budaya. Tanpa peluru, tanpa kapal perang, tanpa tanam paksa. Budaya Barat merasuk sebagai citra ideal peradaban modern, disambut gegap gempita atas nama globalisasi dan keterhubungan dunia. Sementara generasi muda—yang tumbuh dalam ritme media sosial, konsumsi digital, dan gaya hidup virtual—secara perlahan tanpa sadar mengamini bahwa modernitas hanya bisa datang dari arah barat.

Dan dalam konteks inilah, Londo Ireng kembali menjelma. Bukan dalam rupa serdadu berkulit gelap atau pegawai bumiputra bersetelan jas, melainkan dalam wajah-wajah anak muda Indonesia yang kehilangan titik pijak kebudayaannya sendiri—menganggap bahasa ibu sebagai beban, berpakaian untuk tampil seperti seleb Korea atau rapper Amerika, dan menjadikan “ke-barat-baratan” sebagai ukuran kemajuan. Londo Ireng kini adalah simbol ketundukan baru, tunduk bukan pada senapan penjajah, tapi pada imajinasi global tentang apa yang layak disebut modern.

Budaya Lokal: Yang Dianggap Tertinggal

Pada masa kolonial, budaya Eropa diposisikan sebagai puncak tertinggi peradaban. Bahasa Belanda menjadi simbol status, pakaian gaya Eropa menandai derajat sosial, dan nilai-nilai hidup Barat dianggap lebih beradab daripada adat-istiadat lokal yang dituduh primitif. Inilah awal dari proses panjang inferiorisasi budaya: ketika orang-orang bumiputra diajari untuk malu pada jati dirinya sendiri dan memandang rendah pada apa yang lahir dari tanahnya sendiri.

Kini, situasinya tidak jauh berbeda. Budaya lokal masih sering dianggap usang, lamban, atau tak relevan dalam dunia yang bergerak cepat. Bahasa daerah makin terpinggirkan, warisan adat sering kali sekadar dijadikan “atraksi wisata”, dan seni tradisional hanya muncul dalam seremoni formal kenegaraan. Kita diajari bahwa yang modern adalah yang cepat, efisien, dan mendunia—dan sayangnya, dalam banyak narasi, itu berarti “barat”.

Modernitas pun tampil sebagai topeng yang membius: dengan wajah digital, berbungkus kemajuan teknologi, dan janji-janji keterhubungan global. Tapi yang sering terlupakan, modernitas ini datang dengan harga mahal: pengikisan identitas, pencairan nilai-nilai lokal, dan kolonialisasi gaya hidup.

Globalisasi Bukan Sekadar Teknologi, Tapi Hegemoni

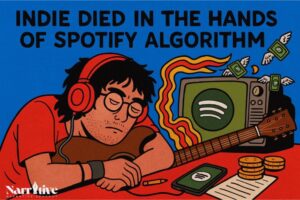

Seringkali kita dikelabui oleh wacana besar yang menggambarkan globalisasi sebagai proses netral: semua budaya saling bertemu, saling memengaruhi, saling memperkaya. Namun dalam kenyataan sosialnya, pertemuan budaya ini berlangsung secara tidak seimbang. Budaya-budaya dari negara maju, terutama Barat, punya lebih banyak saluran untuk menyebar: lewat industri media, platform digital, jejaring bisnis global, bahkan kurikulum pendidikan internasional.

Budaya lokal? Ia hanya menjadi penonton, atau paling banter sekadar pelengkap eksotisme belaka.

Maka, yang kita saksikan hari ini bukanlah pertukaran budaya yang setara, tapi sebuah bentuk neo-kolonialisme budaya. Ini kolonialisme yang tidak memerlukan bendera, tapi tetap menaklukkan. Ia tidak membangun benteng, tapi menghuni pikiran. Ia tidak memaksakan hukum, tapi mengatur selera. Dan anak-anak bangsa menjadi “penjajah atas dirinya sendiri”—mengagumi luar dan menolak dalam.

Ketika bahasa Inggris menjadi kebanggaan, tapi bahasa ibu dianggap kampungan. Ketika gaya berpakaian ditiru dari seleb TikTok luar negeri, sementara kain tenun dan sarung dianggap kuno. Ketika nama-nama produk lokal harus “diglobalisasi” agar laku. Di situlah Londo Ireng modern tumbuh: bukan karena dipaksa, tapi karena merasa lebih bangga menjadi orang lain.

Mengapa Budaya Tidak Perlu Di-Globalisasi?

Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa budaya bukan entitas yang wajib terhubung ke jaringan global. Tidak semua hal harus ikut dalam kompetisi pasar bebas. Budaya, pada dasarnya, adalah bentuk ekspresi kolektif dari suatu masyarakat—lahir dari sejarah, nilai, geografis, spiritualitas, hingga kosmologi. Budaya tidak bisa “dipercepat” seperti pertumbuhan ekonomi. Budaya tumbuh melalui rasa, melalui laku hidup, melalui relasi antarmanusia yang kontekstual dan tak bisa direduksi jadi tren viral.

Globalisasi membuat budaya menjadi komoditas. Ketika budaya masuk pasar bebas, ia diukur dengan indikator keterkenalan, daya jual, dan estetika universal. Tapi budaya tidak selalu butuh pengakuan internasional. Ia cukup hidup dalam laku sehari-hari masyarakatnya.

Menjadi modern bukan berarti harus menanggalkan kebudayaan lokal. Justru, menjadi modern mestinya berarti mampu menjaga akar sambil menjangkau langit. Negara-negara seperti Jepang atau Korea Selatan bisa menjadi maju tanpa kehilangan karakter budayanya. Mereka tidak menjual dirinya demi menjadi “Barat”. Mereka menjadikan budaya sebagai kekuatan, bukan beban.

Sayangnya, Indonesia masih terjebak dalam ilusi bahwa maju berarti menjadi mirip barat. Maka lahirlah generasi yang merasa lebih bangga menyebut “self love” daripada “mencintai diri sendiri”; lebih suka mengenakan hoodie brand luar ketimbang batik, dan lebih hafal lagu Coldplay daripada syair dolanan Jawa.

Londo Ireng: Dulu Sindiran, Kini Realita

Apa yang dulu menjadi sindiran, kini menjelma jadi realitas kolektif. Londo Ireng zaman kolonial adalah minoritas yang menjual kesetiaan budayanya demi akses kekuasaan. Tapi Londo Ireng zaman modern justru jadi mayoritas yang terbius oleh ilusi modernitas. Mereka tidak merasa dijajah, karena penjajahan kini tidak terasa sakit. Justru terasa menyenangkan. Kita menikmati konsumsi gaya hidup global, menyerap nilai-nilai luar tanpa saringan, dan pelan-pelan tercerabut dari sejarah dan kearifan lokal.

Ironisnya, semua ini berlangsung dalam lanskap politik yang justru sering membanggakan “identitas nasional”. Tapi identitas macam apa yang dibangun, bila bahkan anak-anak muda tak kenal tembang dolanan, tak paham filosofi gotong royong, atau merasa malu berbahasa ibu?

Penjajahan budaya adalah bentuk kekalahan paling tragis: ketika kita tidak lagi tahu bahwa kita kalah.

Kesadaran Kultural: Jalan Pulang dari Londo Ireng

Membaca ulang istilah Londo Ireng di era modern bukan sekadar nostalgia historis. Ini adalah ajakan untuk melihat diri sendiri dalam cermin yang jujur. Sudah sejauh mana kita kehilangan jati diri? Sudah sedalam apa kita merasa inferior pada budaya sendiri?

Kesadaran kultural bukan berarti menolak modernitas. Bukan pula menutup diri dari dunia luar. Tapi justru kemampuan untuk menyaring, memilih, mengadaptasi secara sadar, dan menjadikan budaya lokal sebagai pusat pijakan.

Bahasa ibu harus tetap hidup, bukan sekadar dalam buku pelajaran. Warisan seni lokal perlu terus dijalani, bukan sekadar dipamerkan. Gaya hidup modern harus berdialog dengan nilai-nilai lokal, bukan menggantikannya.

Jika tidak, maka Londo Ireng tidak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya akan terus berganti rupa: dari serdadu Afrika di bawah bendera Belanda, menjadi konten kreator yang menjual budaya luar dengan aksen lokal.

Penutup

Zaman boleh berganti. Tapi pola dominasi tetap hidup dalam bentuk baru. Londo Ireng adalah metafora tentang bagaimana kekuasaan budaya bisa menundukkan suatu bangsa tanpa peluru, tanpa kapal perang, hanya dengan selera, citra, dan konsumsi.

Hari ini, kita bukan lagi dijajah oleh bangsa lain, tapi oleh cara pandang kita sendiri yang belum merdeka. Yang masih mengira bahwa yang modern pasti barat, dan yang lokal pasti tertinggal. Maka pertanyaannya: kita ingin menjadi bangsa seperti apa?

Yang terus mengekor dunia, atau yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri?

Be First to Comment