Kataruang

Analisis lirik lagu Lantun Mustahil karya Silampukau dengan pendekatan Cultural Studies. Mengungkap nasib nelayan, kritik sosial, dan suara sunyi rakyat pesisir dalam musik populer Indonesia.

Lantun Mustahil dan Suara Sunyi Nelayan: Sebuah Kritik Kultural atas Ketimpangan Maritim

Pendahuluan: Lagu sebagai Wacana Sosial

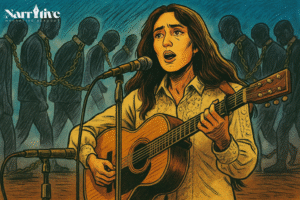

Dalam lanskap budaya populer Indonesia yang semakin padat oleh musik berorientasi pasar, kemunculan karya seperti “Lantun Mustahil” dari kelompok musik Silampukau adalah suatu peristiwa kultural yang patut dicermati lebih dari sekadar selera musik. Lagu ini bukan hanya mengusung estetika lirik yang puitik dan atmosferik, tetapi juga memuat lapisan-lapisan makna sosial, ekonomi, dan kultural yang menggambarkan posisi nelayan sebagai subjek terpinggirkan dalam narasi pembangunan nasional.

Melalui pendekatan Cultural Studies dan kritik budaya populer, kita dapat membaca “Lantun Mustahil” sebagai lebih dari sekadar kisah pribadi atau metafora eksistensial. Ia adalah teks kultural yang mengungkap relasi kuasa, wacana dominan, dan bentuk-bentuk resistensi sosial yang tersirat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kelas bawah, khususnya komunitas pesisir.

Lirik sebagai Representasi Kerentanan Sosial

Lagu “Lantun Mustahil” dibuka dengan bait:

Layang-layang padam di langit selatan

Udara berat mencekam

Dapatkah bidukku pulang

Gambaran layang-layang yang padam di langit selatan membuka simbol kesunyian, kehilangan arah, dan redupnya harapan. Layang-layang yang biasanya diasosiasikan dengan keceriaan dan kebebasan, dalam lagu ini justru ditampilkan sebagai objek yang kehilangan daya hidupnya. Langit selatan bukan hanya orientasi geografis, tetapi juga lambang ketakterjangkauan, wilayah marginal, dan ruang yang tak tersentuh oleh cahaya kemajuan.

Sebagaimana disampaikan oleh Stuart Hall, tokoh utama Cultural Studies, representasi dalam budaya populer tidak pernah netral. Ia selalu membawa serta ideologi. Dalam konteks ini, lirik lagu menjadi representasi dari kondisi objektif nelayan—mereka yang harus menghadapi cuaca ekstrem, ketidakpastian ekonomi, dan sistem sosial yang tidak melindungi. Simbol seperti “biduk”, “badai”, “ombak”, dan “sauh” bukan hanya unsur estetik, tetapi bagian dari wacana realitas sosial yang nyata dan menyakitkan.

Nelayan sebagai Subaltern dalam Wacana Maritim

Salah satu konsep kunci dalam kritik budaya adalah subaltern, istilah yang dipopulerkan oleh Gayatri Chakravorty Spivak dalam diskursus poskolonial. Subaltern merujuk pada kelompok sosial yang tidak memiliki akses untuk menyuarakan kepentingan mereka secara langsung dalam sistem dominan. Nelayan dalam lagu ini adalah subaltern: mereka hidup dan bekerja di tepi sistem, terpapar langsung oleh kekuatan alam, tetapi juga oleh kekuatan ekonomi-politik yang sering tidak berpihak.

Badai melaju menderu-deru

Maut berhentilah kau merayu

Semangatku masih cukup / Tuk bertahan hidup

Bait ini menyiratkan perjuangan yang heroik, namun sekaligus tragis. Maut tidak lagi menjadi metafora abstrak, tetapi hadir sebagai entitas yang nyata dan intim. Perjuangan hidup nelayan bukan hanya melawan cuaca, tetapi juga melawan struktur sosial yang tidak menyediakan pelindung: dari minimnya akses terhadap asuransi nelayan, subsidi bahan bakar, hingga krisis ekologi akibat eksploitasi sumber daya laut oleh industri besar.

Dalam konteks ini, lagu menjadi alat dokumentasi sosial dan media perlawanan yang halus namun tajam. Ia menggantikan suara-suara nelayan yang sering tidak terdengar dalam arena politik maupun media mainstream.

Dekonstruksi Narasi Romantis tentang Laut

Dalam imajinasi budaya Indonesia, laut sering kali dirayakan sebagai ruang romantis, heroik, dan spiritual. Laut dijadikan objek eksotika dalam pariwisata, religi, dan bahkan iklan pembangunan. Namun, Silampukau melalui lagu ini memilih untuk mendekonstruksi narasi tersebut.

Laut rasa kiamat

Pasrahku padamu sauh / Ke mana akan berlabuh

Laut di sini adalah ruang yang mengancam, penuh ketidakpastian, dan menghadirkan ketegangan eksistensial. Dalam perspektif Cultural Studies, penting untuk mencermati bagaimana narasi resmi pembangunan sering kali mengabaikan atau menutupi realitas nelayan yang hidup dalam kemiskinan, tanpa jaminan sosial, dan bergantung pada sistem distribusi hasil tangkapan yang timpang.

Simbol “sauh” sebagai satu-satunya harapan tempat berlabuh justru menggambarkan betapa minimnya kontrol nelayan atas nasib mereka sendiri. Dalam hal ini, lagu menjadi media yang meretas ruang simbolik, menyuarakan ketimpangan yang tersembunyi di balik narasi kemajuan nasional.

Kritik terhadap Meritokrasi dan Etika Kerja Kapitalistik

Salah satu bait yang sangat penting secara ideologis adalah:

Semangat saja tak cukup / Tuk menyambung hidup

Baris ini merupakan bentuk counter-narrative terhadap etika kerja kapitalistik yang menyatakan bahwa “jika kamu cukup semangat dan bekerja keras, maka kamu akan berhasil.” Dalam logika neoliberal, kegagalan hidup sering kali dibebankan kepada individu—seolah-olah kemiskinan adalah hasil dari kemalasan, bukan dari sistem yang timpang.

Namun Silampukau secara subtil membongkar mitos ini. Lagu ini menunjukkan bahwa meskipun semangat masih menyala, sistem tidak memberi ruang hidup. Ini adalah bentuk kritik budaya populer terhadap logika ekonomi dominan yang mereduksi manusia menjadi angka produktivitas dan laba, tanpa mempertimbangkan konteks struktural tempat mereka hidup.

Budaya Populer sebagai Arena Produksi dan Resistensi

Dalam pemikiran Cultural Studies, budaya populer bukanlah ruang pasif. Ia adalah arena pertarungan makna, tempat di mana ideologi dominan diuji, ditantang, dan kadang digeser. Musik, khususnya yang menyentuh tema sosial seperti lagu-lagu Silampukau, merupakan contoh bagaimana budaya populer dapat menjadi sarana resistensi kultural.

Berbeda dari retorika politik yang gamblang atau propaganda media massa yang sering manipulatif, lagu ini membungkus kritik sosial dalam kesedihan yang puitik dan reflektif. Dengan kata lain, ia menggugah empati, bukan sekadar logika. Inilah kekuatan budaya populer dalam menyampaikan pesan-pesan yang tidak mudah disuarakan secara langsung.

Dari Surabaya untuk Nusantara: Konteks Urban dan Maritim

Silampukau sebagai kelompok musik asal Surabaya memiliki kedekatan dengan narasi urban dan pesisir. Surabaya sebagai kota pelabuhan memiliki sejarah panjang interaksi kelas, kolonialisme, perdagangan laut, dan kehidupan maritim. Maka tidak mengherankan jika karya-karya mereka sering menampilkan potret kehidupan rakyat kecil, dari tukang becak hingga nelayan, dari jalanan kota hingga lautan lepas.

“Lantun Mustahil” menjadi pengingat bahwa urbanisasi dan industrialisasi tidak serta-merta membawa kemajuan bagi semua kelas sosial. Ada yang tertinggal, tercecer, bahkan hilang dari narasi dominan. Dalam hal ini, lagu berfungsi sebagai catatan alternatif sejarah sosial, atau dalam istilah Cultural Studies, sebagai counter-memory yang menantang memori kolektif resmi.

Penutup: Ketika Musik Menjadi Panggung Sosial

“Lantun Mustahil” adalah lebih dari sekadar lagu. Ia adalah testimoni budaya, sebuah arsip kesedihan kolektif masyarakat pesisir yang kerap dilupakan. Ia adalah kritik terhadap mitos pembangunan, terhadap meritokrasi palsu, terhadap romantisme laut yang menutupi duka nelayan.

Dengan pendekatan Cultural Studies dan kritik budaya populer, lagu ini membuka ruang pembacaan baru tentang bagaimana musik dapat menjadi panggung resistensi, dan bagaimana suara-suara yang dibungkam oleh sistem bisa menemukan bentuk ungkapannya melalui irama dan lirik.

Dalam dunia yang didominasi oleh produksi budaya massa yang sering tak berisi, Silampukau menunjukkan bahwa karya populer bisa bermakna, bisa politis, dan bisa menyentuh yang struktural sekaligus personal. Maka sudah sepatutnya “Lantun Mustahil” menjadi bahan kajian penting dalam studi sastra, budaya, dan kajian media kontemporer.

Daftar Bacaan Pendukung (Opsional untuk Kajian)

- Stuart Hall. Cultural Studies and Its Theoretical Legacies. (1992)

- Raymond Williams. Culture and Society. (1958)

- Gayatri Spivak. Can the Subaltern Speak? (1988)

- Simon Frith. Music and Identity. (1996)

- Terry Eagleton. Ideology: An Introduction. (1991)

Be First to Comment