Kataruang

Lagu Kamisan dari Suarmarabahaya bukan sekadar nyanyian, tapi jeritan ingatan kolektif atas kekerasan negara pasca-Reformasi. Lewat kritik sastra ini, kita mengupas politik, HAM, dan sejarah 13 nama yang ditelan rahasia. Kami menolak lupa.

Kami Menolak Lupa: Lagu Kamisan dan Luka yang Tak Sembuh

Di depan Istana Negara, setiap Kamis, sekelompok orang berdiri dalam diam. Mereka membawa payung hitam, sebagian memegang foto, sebagian hanya menatap kosong ke arah gedung kekuasaan. Tak ada spanduk besar. Tak ada orasi. Hanya tubuh-tubuh yang tidak ingin diam meski dunia terus menuntut mereka untuk melupakan. Aksi ini dikenal sebagai “Kamisan”—aksi mingguan yang telah berlangsung sejak 2007, digagas oleh para keluarga korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Mereka menolak lupa, dan barangkali juga menolak dikalahkan oleh waktu.

Lagu “Kamisan” karya kolektif Suarmarabahaya bukan hanya dokumentasi artistik atas aksi ini, tapi juga sebuah pengakuan—bahwa negara punya utang sejarah yang belum lunas. Dibalik aransemen musik yang sederhana dan lirik yang seperti bisikan, lagu ini menyimpan dentuman yang lebih nyaring daripada suara bom: kebenaran yang tidak diakui.

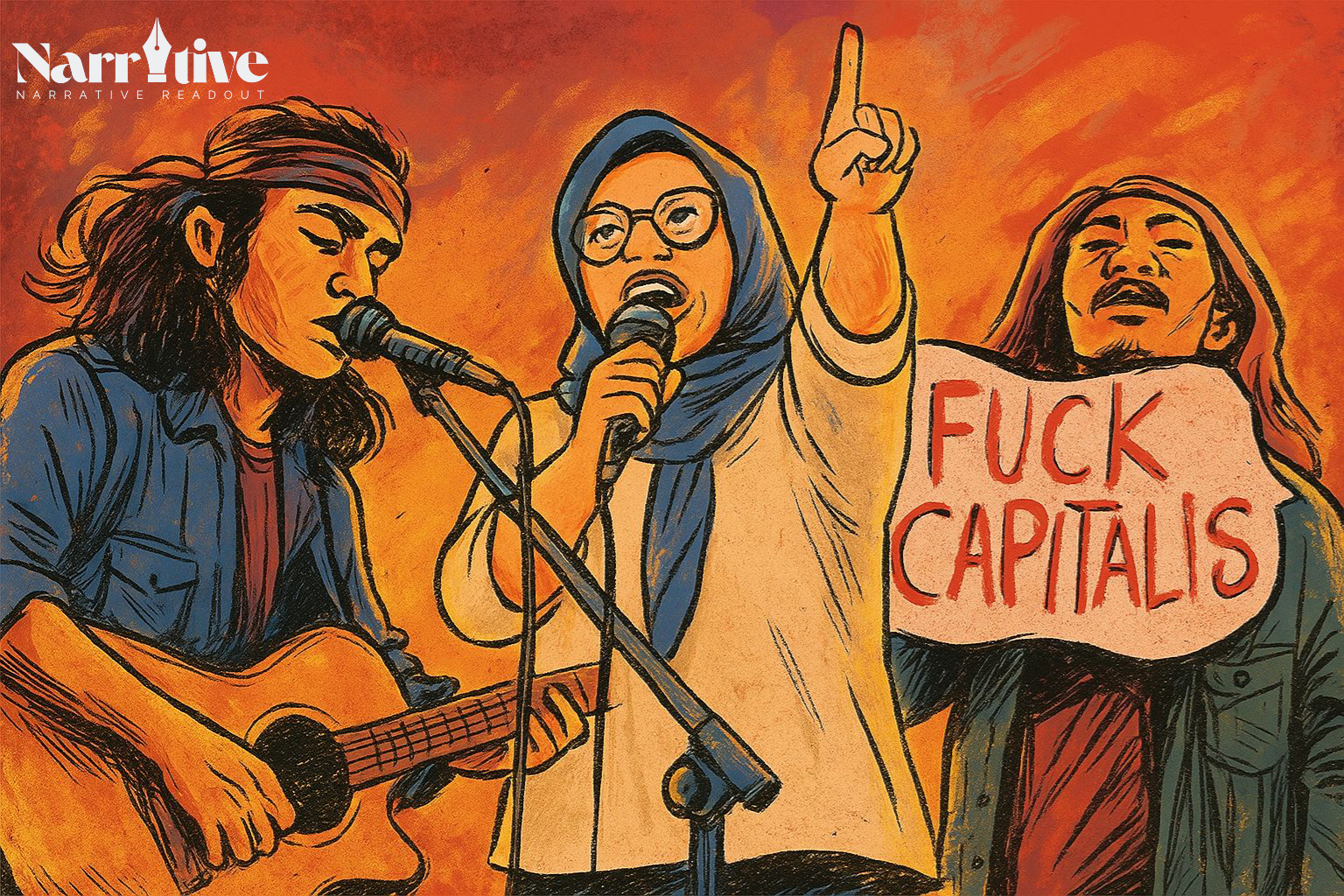

Suarmarabahaya, kelompok seni asal Surabaya yang digawangi oleh Yosua Siahaan, Caca Bilqis, dan Indra Surya Purnama, memang tidak menyajikan karya mereka untuk sekadar didengarkan. Mereka menyodorkannya seperti cermin, memaksa kita menatap luka yang barangkali sengaja kita tutupi. Lirik lagu “Kamisan” mengalir seperti puisi muram, namun bukan muram yang kosong—ini adalah kesedihan yang politis. Kesedihan yang menuntut pertanggungjawaban.

“Di hari Kamis payung hitam dengan tanya yang sama / Di mana anakku.” Kalimat pembuka ini seperti menampar tanpa suara. Kita tahu ini bukan metafora. Ini adalah kutipan langsung dari ibu-ibu yang berdiri di bawah langit Jakarta setiap pekan. Tidak ada dramatisasi. Hanya kenyataan. Anak-anak mereka diculik negara dan tidak pernah kembali. Mereka tidak mati, mereka hilang. Dan negara tidak pernah benar-benar mau mencari.

Tapi Suarmarabahaya tidak berhenti di situ. Mereka menelisik lebih dalam. “Di balik tirani bayang-bayang revolusi rahasia bersembunyi.” Baris ini seperti memberi tahu kita bahwa meski kita mengira sudah hidup di era demokrasi, kita sebenarnya masih berdansa dengan hantu otoritarianisme. Bayang-bayang kekuasaan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti baju, berpindah kamar, dan semakin lihai bersembunyi di balik jargon pembangunan dan stabilitas.

Lagu ini adalah penghormatan sekaligus gugatan. “13 nama, 13 bunga bangsa / hilang ditelan rahasia.” Bukan sekadar angka. Ini adalah nama-nama aktivis yang diculik saat gelombang Reformasi memuncak. Beberapa kembali, namun banyak yang tidak. Di sinilah lirik itu bekerja seperti arsip—mengabadikan nama-nama yang coba dihapus dari sejarah. Seperti seorang jurnalis yang mencatat di balik tirai sensor, Suarmarabahaya mengarsipkan lewat musik.

“Kamisan” tidak meledak. Ia menetes. Pelan, tapi konsisten. Dan justru itu yang menyakitkan. Ia seperti kesedihan yang tidak pernah selesai karena tidak diberi ruang untuk benar-benar berduka. “Keadilan jadi bui / meletub lalu pergi.” Dalam baris ini, Suarmarabahaya tidak sekadar bermain kata. Mereka sedang menyindir sistem hukum yang hanya hidup di atas kertas, yang gemar membuat janji lalu menghilang seperti kabut pagi. Ini adalah bentuk sinisme yang jujur.

Seni, dalam konteks ini, tidak sedang berbicara tentang estetika semata. Ia sedang bekerja sebagai pengingat. Sebagai perlawanan terhadap amnesia kolektif yang sengaja diproduksi. Negara, melalui berbagai instrumen kuasa—pendidikan, media, bahkan selebritas—berupaya mengalihkan perhatian publik dari luka-luka sejarah. Tapi lagu ini hadir sebagai bunyi yang menolak kompromi. “Kami menolak lupa,” diulang berkali-kali dalam lagu ini. Seperti mantra. Seperti doa. Seperti tuntutan.

Ada semacam ketenangan yang mencekam saat lagu ini diputar. Tidak ada emosi yang meledak-ledak. Tidak ada kemarahan eksplisit. Tapi justru dalam ketenangan itu, lagu ini bekerja seperti senyap yang mendesak. Ia membuat kita tidak bisa berpaling. Seolah-olah Suarmarabahaya tahu bahwa sebagian besar dari kita hidup dalam pelupaan yang disengaja. Kita tahu 1998 terjadi. Tapi kita lupa siapa yang dikorbankan. Kita ingat Reformasi, tapi lupa darah siapa yang ditumpahkan.

Dan ironi itu semakin jelas ketika kita menyadari bahwa beberapa pelaku kekerasan masih punya panggung. Masih muncul di televisi. Masih bisa bercanda tentang masa lalu seolah itu hanya bab lucu dalam sejarah. Lagu ini menolak itu. Ia menjadi ruang di mana suara korban diberi tempat. Suara ibu yang kehilangan anak. Suara aktivis yang direnggut paksa. Suara sejarah yang ingin didengarkan, bukan dikubur.

Kita hidup di negara yang terlalu cepat memberi maaf, tapi terlalu lambat memberi keadilan. Lagu “Kamisan” tidak meminta maaf. Ia tidak menawarkan penghiburan. Ia hanya membawa kita pada satu kenyataan: bahwa ada yang hilang, dan kehilangan itu tidak bisa diselesaikan dengan diam. Dalam cara yang sangat puitis namun politis, lagu ini mengembalikan kita pada pertanyaan yang belum dijawab: “Di mana kawan kami?”

Pertanyaan ini seharusnya tidak hanya menjadi milik para ibu yang berdiri di depan istana. Ia adalah pertanyaan kita semua. Di mana keberanian kita mempertanyakan negara? Di mana suara kita ketika sejarah disunat? Di mana kita saat impunitas dibiarkan merajalela? Lagu ini, dengan segala kesederhanaannya, membawa pertanyaan-pertanyaan itu keluar dari ruang aktivis dan masuk ke ruang dengar publik.

Suarmarabahaya tidak membuat karya ini untuk menjadi viral. Mereka membuatnya untuk menjadi kekal. Lagu ini tidak akan usang karena kejahatan yang dilawan belum benar-benar berakhir. Ia tetap relevan karena sistem yang melahirkan kekerasan itu masih ada, masih hidup, dan masih bekerja dalam senyap. Dan karena itulah, lagu ini tidak hanya penting, tapi juga genting.

“Kamisan” mengajak kita untuk menyimak, bukan sekadar mendengar. Untuk merasakan, bukan hanya memahami. Dan lebih dari itu, ia mengajak kita untuk mengingat—bahwa keadilan yang ditunda adalah keadilan yang dikhianati. Bahwa sejarah yang dihapus adalah sejarah yang harus ditulis ulang, dengan suara rakyat, dengan nada luka, dan dengan irama perlawanan.

Lagu ini menolak menjadi bunga yang diletakkan di makam. Ia memilih menjadi suara yang menghidupkan kembali yang hilang. Dalam dunia yang terlalu penuh distraksi, terlalu cepat berpindah isu, lagu “Kamisan” adalah pengingat bahwa beberapa luka tidak boleh sembuh begitu saja. Sebab yang menghilang bukan hanya tubuh, tapi juga keadilan.

Dan selama suara ini masih didengar, selama payung hitam masih dibuka setiap Kamis, selama lagu ini terus dinyanyikan—kita masih punya harapan untuk menagih apa yang telah lama dirampas: kebenaran, keadilan, dan keberanian untuk tidak melupakan.

Lirik lagu “Kamisan – Suarmarabahaya”

Di hari Kamis, payung hitam dengan tanya yang sama

Di mana anakku?

Di balik tirani, bayang-bayang revolusi rahasia bersembunyi

Oooohhh…

Keadilan jadi bui

meletup lalu pergi

sejarah jadi misteri

di mana kawan kami?

13 nama, 13 bunga bangsa

hilang ditelan rahasia

13 nama, 13 bunga bangsa

hilang di ’98

Ooooo…

Kami menolak lupa

Kami menolak lupa

Kami menolak lupa

Kami menolak lupa

13 nama, 13 bunga bangsa,

hilang ditelan rahasia

13 nama, 13 bunga bangsa,

hilang di ’98

13 nama,

mereka menghilang

Hingga kini mereka jadi rahasia.

13 nama,

mereka menghilang

Hingga kini mereka jadi rahasia.

Be First to Comment