Feature

Di tengah negeri agraris yang masih bergantung pada impor pangan, Sekolah Alam Petani Muda Nusantara (SAMPUN) di Surabaya menggelar diskusi “Ketahanan Pangan dan Paradoks Indonesia”. Anak muda, petani, dan aktivis budaya menyoroti ironi ketahanan pangan serta pentingnya kedaulatan pangan sebagai wajah martabat bangsa.

Ketahanan Pangan dan Paradoks Indonesia

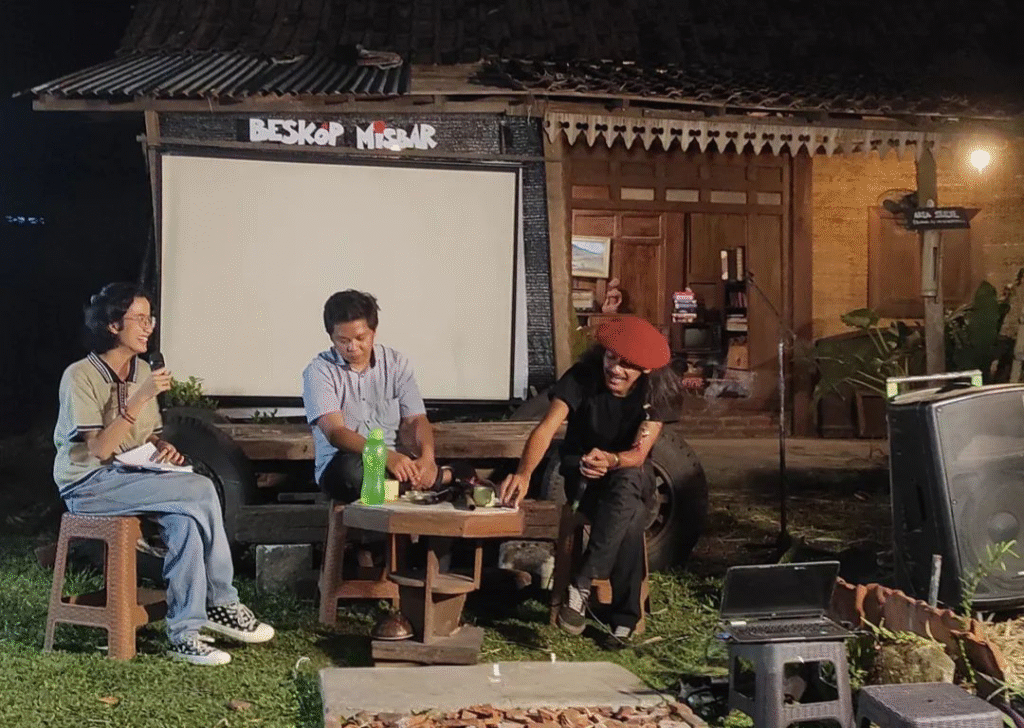

Malam itu, udara Rungkut terasa sejuk setelah seharian matahari terasa begitu terik. Di halaman Sekolah Alam Petani Muda Nusantara, orang-orang menyebutnya SAMPUN, lampu bohlam gantung menyorot tanah yang ditumbuhi rumput hijau. Di bawah sinar kuning itu, beberapa anak muda duduk santai di atas kursi plastik, sebagian bersandar pada meja kayu dengan cangkir kopi dan rokok yang menyala di ujung jari. Di depan mereka, sebuah layar putih berdiri di bawah tulisan sederhana: BESKOP MISBAR. Bukan bioskop modern dengan kursi empuk dan pendingin ruangan, tapi ruang sederhana di halaman sebuah rumah kayu. Malam itu, yang diputar adalah film dokumenter Watchdoc tentang kehidupan masyarakat Baduy dan Cipta Gelar, dua komunitas yang masih menanam padi dengan cara mereka sendiri, jauh dari mesin dan pupuk kimia.

Setelah film selesai, lampu-lampu kecil kembali menyala. Tiga orang duduk di depan layar: dua laki-laki dan satu perempuan, semuanya terlihat akrab. Tak ada panggung tinggi, tak ada jarak antara pembicara dan pendengar. “Kita di sini bukan mau bikin seminar,” ujar salah satu dari mereka sambil tersenyum. “Ini ngobrol santai aja, tapi serius.”

Diskusi bertajuk “Ketahanan Pangan dan Paradoks Indonesia” itu menghadirkan dua narasumber utama: Evan B. Siahaan, pendiri SAMPUN, dan Indra Surya Purnama dari Cakrawala Kata, Givenska Natser sebagai moderator. Tapi lebih dari sekadar forum wacana, acara itu seperti upaya membangunkan kesadaran lama yang tertidur di kepala anak-anak kota, kesadaran tentang dari mana makanan mereka berasal.

Evan membuka pembicaraan dengan nada yang ringan tapi tajam. “Kita ini generasi yang paling dekat dengan makanan, tapi paling jauh dari pertanian,” katanya. Kalimat itu menggantung di udara, sesederhana tapi sekuat kenyataan yang ia bicarakan. Ia bercerita tentang bagaimana gaya hidup anak muda di kota kini dipenuhi oleh tren kuliner, dari kafe tematik sampai street food yang viral di TikTok namun hampir tak ada yang berpikir soal siapa yang menanam bahan makanan itu, di mana ia tumbuh, atau bagaimana proses panjang di balik semangkuk mie instan dan sepiring nasi goreng.

“Dunia pertanian itu related banget sama hidup anak muda,” lanjutnya. “Cuma kita sering merasa itu jauh. Padahal setiap kali kita makan, kita sedang berhubungan langsung sama petani. Sayangnya, hubungan itu sekarang cuma sebatas uang di kasir.”

Kata-katanya mengundang tawa kecil, tapi juga membuat beberapa kepala menunduk pelan. Di sekeliling, beberapa orang muda terlihat mencatat di buku kecil, sebagian lagi merekam lewat ponsel. Ada sesuatu yang hangat sekaligus getir dalam cara Evan berbicara. Ia bukan sedang berteori; ia sedang menyampaikan kegelisahan yang nyata.

Indonesia, katanya, terlalu sering bangga menyebut diri sebagai “negara agraris”. Namun di balik jargon itu, kenyataan bicara sebaliknya: beras, kedelai, bawang putih, bahkan daging sapi sebagian besar masih impor. “Kita bangga jadi bangsa agraris, tapi nasi yang kita makan banyak berasal dari beras Vietnam atau Thailand. Itu paradoks yang menyakitkan,” ujarnya.

Indra, yang malam itu mengenakan topi baret merah, menimpali dengan gaya yang lebih filosofis. “Krisis pangan itu bukan cuma soal pupuk atau lahan. Ini juga soal politik, soal karakter bangsa,” katanya. “Kita kehilangan keberpihakan pada petani, dan pada akhirnya kehilangan jati diri pangan kita sendiri.”

Ia menatap hadirin satu per satu, lalu melanjutkan, “Nasi, jagung, singkong, sagu itu bukan sekadar bahan makanan. Itu identitas. Kalau kita terus menggantinya dengan produk impor, bukan cuma perut kita yang dijajah, tapi juga jiwa kita.”

Kata-kata itu membuat suasana hening sesaat. Di sudut ruangan, ada aroma kopi hitam yang baru diseduh. Di kejauhan terdengar suara jangkrik. Dalam keheningan itu, terasa jelas bahwa yang sedang mereka bicarakan bukan semata isu pangan, melainkan juga soal martabat bangsa.

Sebagai jurnalis yang sudah beberapa kali meliput isu lingkungan dan kebijakan publik, saya pernah mendengar banyak seminar tentang “ketahanan pangan”. Namun di tempat seperti SAMPUN, istilah itu terasa punya makna yang lebih manusiawi. Tidak ada presentasi PowerPoint, tidak ada statistik berderet di layar. Yang ada adalah cerita: tentang tanah, tentang petani, tentang anak muda yang mencoba memahami akar persoalan negeri sendiri.

Evan menyebut SAMPUN bukan sekadar sekolah alam, tapi ruang belajar kolektif. Di tempat itu, mereka menanam sayur, beternak, berdiskusi, menulis, dan menonton film semuanya dilakukan untuk satu tujuan: menumbuhkan kembali rasa memiliki terhadap tanah dan hasil bumi. “Kami ingin bikin pertanian jadi keren lagi,” ujarnya, setengah bercanda tapi dengan keseriusan yang nyata.

Ia sadar betul bahwa tantangan terbesar bukan sekadar mengajarkan teknik bertani, tapi membangun cara pandang baru. “Petani selama ini cuma dijadikan simbol, bukan subjek pembangunan. Kita bangun narasi besar tentang ketahanan pangan, tapi lupa menanyakan: siapa yang sebenarnya menanam?”

Pertanyaan itu menusuk. Dalam laporan-laporan pemerintah, istilah “ketahanan pangan” sering muncul berdampingan dengan angka produksi, ekspor, dan swasembada. Namun jarang sekali dibicarakan soal kesejahteraan petani, mereka yang setiap hari berhadapan dengan tanah, hama, cuaca, dan pasar.

Indra mengamini hal itu. “Tidak ada pekerjaan yang serumit petani,” ujarnya sambil tersenyum getir. “Di atas dipengaruhi regulasi, di bawah berhadapan dengan tengkulak, belum lagi cuaca, hama, dan ongkos produksi. Hulu-hilir penuh ranjau. Tapi entah kenapa, pekerjaan yang paling vital ini malah paling sering dilupakan.”

Diskusi malam itu seperti membuka lapisan demi lapisan ironi yang sudah lama menumpuk. Indonesia, negeri yang tanahnya subur dan lautnya luas, justru menjadi salah satu pengimpor pangan terbesar di Asia. Di banyak daerah, sawah menyusut menjadi perumahan, lahan produktif berubah jadi kafe dan ruko. Anak-anak petani memilih bekerja di pabrik atau menjadi driver ojol karena penghasilan dari bertani tak lagi menjanjikan.

“Kalau kamu petani, kamu dianggap gagal. Tapi kalau kamu barista, kamu keren,” kata Evan. Kalimat itu memancing tawa getir dari para peserta.

Di sela diskusi, saya menatap sekitar. Beberapa anak muda duduk di rerumputan, sebagian lagi berbincang sambil menyeruput teh hangat. Ada yang datang dari kampus, ada juga yang dari komunitas seni. Tak ada kesan formal. Justru di situlah kekuatannya: obrolan tentang pangan, yang biasanya terasa berat dan teknis, kini mengalir ringan seperti percakapan di teras rumah.

Saya teringat apa yang dikatakan Indra di awal acara: bahwa politik pangan adalah politik kehidupan. “Kedaulatan pangan itu soal hak menentukan apa yang kita makan dan dari mana kita mendapatkannya,” ujarnya. “Kalau kita terus bergantung pada impor, berarti kita menyerahkan kendali hidup kita kepada negara lain.”

Ia berbicara tentang konsep food sovereignty “kedaulatan pangan” yang lebih radikal dibanding sekadar food security atau ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya memastikan bahwa makanan tersedia, tak peduli dari mana asalnya. Sedangkan kedaulatan pangan menuntut kemandirian produksi, keadilan bagi petani, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Dalam konteks itu, paradoks Indonesia semakin jelas: negara ini berlimpah sumber daya, tapi minim kemandirian. Kita punya tanah subur, iklim tropis, dan laut luas, tapi kebijakan pertaniannya sering ditentukan oleh kepentingan impor dan pasar global. “Politik pangan kita terlalu elitis,” kata Evan. “Regulasi lebih sering melayani importir dan spekulan ketimbang memberdayakan petani kecil.”

Pernyataannya bukan tuduhan kosong. Data menunjukkan, setiap tahun Indonesia mengeluarkan triliunan rupiah untuk impor bahan pangan yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri. Di sisi lain, petani kecil menghadapi keterbatasan lahan, modal, dan teknologi. Mereka berada di posisi paling rentan dalam rantai pasok, terjepit di antara tengkulak dan pasar yang tidak berpihak.

Namun di tengah semua ironi itu, masih ada optimisme yang lahir dari gerakan kecil seperti SAMPUN. Mereka percaya, perubahan tidak selalu harus datang dari kebijakan besar; bisa dimulai dari kesadaran sederhana, menanam, membeli, dan memakan hasil bumi sendiri.

Saya melihat sekelompok peserta muda berdiskusi setelah acara resmi selesai. Mereka membicarakan ide membuat kebun komunitas di lingkungan kampus. “Lumayan, buat belajar bareng,” kata salah satu dari mereka. Di pojok lain, ada yang mencatat kontak untuk membeli hasil panen SAMPUN. Malam itu, ruang diskusi berubah menjadi ruang pertemuan gagasan.

Sebagai jurnalis, saya mencoba mencatat semuanya: tawa, candaan, kesunyian, dan kilatan kesadaran yang muncul di wajah para peserta. Ada semangat yang terasa berbeda bukan semangat politis yang menggebu, tapi semangat untuk memahami ulang hal-hal paling mendasar dalam hidup: makan, menanam, dan hidup berdampingan dengan alam.

Indra menutup sesi malam itu dengan kalimat yang sulit dilupakan. “Kalau kita gagal menjaga pangan, berarti kita gagal menjaga kemerdekaan,” ujarnya. “Karena perut yang lapar mudah dijajah, tapi perut yang berdaulat bisa menolak tunduk.”

Saya menatap layar putih di belakang mereka, yang kini kosong setelah film selesai. Di situ tadi terpantul wajah-wajah petani Baduy, dengan tangan kasar dan mata jernih, menanam padi di sawah tanpa mesin. Mereka tak bicara soal “ketahanan pangan”, tapi mereka melakukannya setiap hari dengan cara yang sederhana, konsisten, dan penuh makna.

Sementara di kota, kita sibuk membicarakan ketahanan pangan di ruang ber-AC, sambil memesan kopi impor lewat aplikasi. Di situlah letak paradoksnya: kita punya bahasa besar untuk menyebut hal yang paling sederhana, tapi kehilangan praktik yang paling nyata.

Setelah acara bubar, saya masih duduk di halaman SAMPUN, menatap langit yang mulai mendung lagi. Di samping saya, beberapa panitia membereskan alat-alat diskusi. Seorang pemuda menggulung kabel mikrofon, yang lain mematikan lampu gantung satu per satu. Dalam redup cahaya terakhir, tulisan “BESKOP MISBAR” di papan belakang tampak samar, seperti simbol kecil dari ruang-ruang alternatif yang terus bertahan di tengah dominasi budaya instan.

Saya berbincang singkat dengan Evan sebelum ia pulang. Ia bercerita bahwa SAMPUN dibangun dari keinginan sederhana: agar anak muda kembali mengenal tanahnya sendiri. “Kita nggak bisa berharap banyak dari kebijakan kalau mental kita sendiri masih konsumtif,” katanya. “Jadi kita mulai dari hal yang kecil. Menanam. Mengolah. Makan bareng. Dari situ tumbuh kesadaran.”

Kata “kesadaran” itu mengendap lama di kepala saya. Barangkali benar, bahwa solusi untuk krisis pangan Indonesia bukan cuma soal kebijakan, tapi soal kesadaran kultural: bagaimana kita memandang makanan, petani, dan tanah. Ketika semua itu dipisahkan oleh rantai konsumsi modern, kita kehilangan rasa keterhubungan yang paling esensial sebagai manusia.

Evan menyalakan motornya. “Kalau kamu mau datang lagi minggu depan, kita ada panen kecil,” katanya sambil tersenyum. “Biar kamu tahu rasanya makan sayur yang kamu tanam sendiri.”

Saya mengangguk, setengah bercanda, setengah serius. Dalam perjalanan pulang, saya memikirkan kalimat terakhirnya. Di tengah jalanan kota yang penuh lampu reklame makanan cepat saji, saya teringat wajah-wajah anak muda di halaman SAMPUN malam itu, mereka yang menonton film, mendengarkan cerita, dan mungkin mulai mempertanyakan dari mana nasi di piring mereka berasal.

Barangkali, di tempat-tempat kecil seperti itu, masa depan pangan Indonesia sedang dirajut kembali. Tidak dengan mesin besar, tapi dengan kesadaran yang tumbuh pelan-pelan seperti benih yang menunggu waktu untuk tumbuh di tanah yang subur.

Dan mungkin, hanya dengan cara seperti itu, paradoks yang selama ini kita pelihara perlahan bisa disembuhkan.

Karena ketahanan pangan bukan sekadar soal logistik dan cadangan beras nasional. Ia adalah cermin jati diri. Ia adalah ukuran seberapa jauh bangsa ini menghormati tanahnya sendiri. Dan selama petani masih dianggap kelas dua, selama makanan kita masih bergantung pada kapal impor, maka kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun hanyalah setengahnya saja, karena separuh lainnya masih lapar.

Be First to Comment