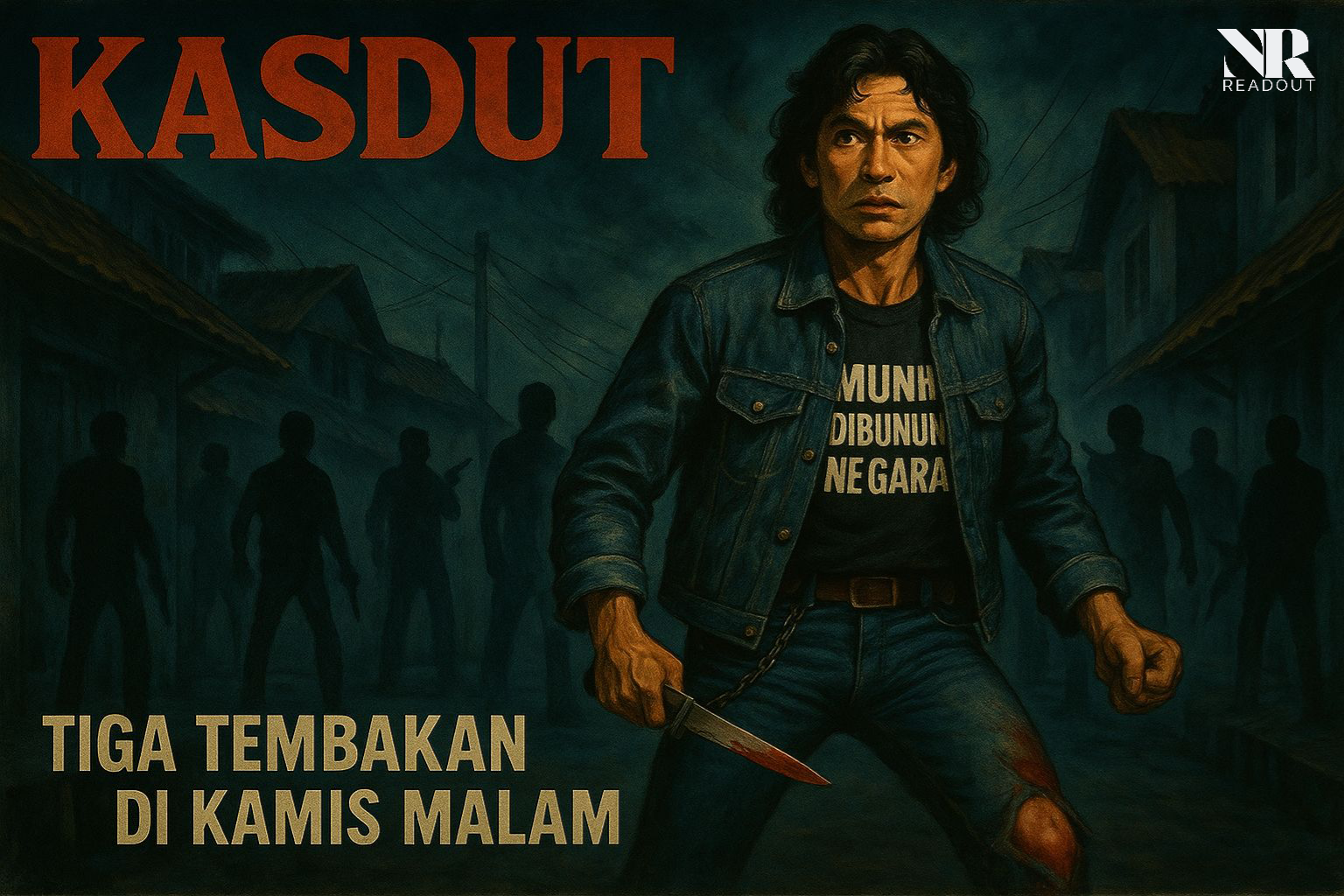

KASDUT: Tiga Tembakan Di Kamis Malam

Penulis : kusni

Konser itu menjadi akhir dari banyak hal. Bukan hanya suara, bukan hanya tubuh para germo yang dihempas dan dirobek amarah, tapi juga akhir dari ruang aman Kasdut di kota ini.

Sejak malam itu, sejak belati di tangannya menembus perut dan suara tulang retak menggema di lantai dua venue konser, nama Kasdut kembali hidup—bukan di antara kawan-kawan saja, tapi juga di antara para pengejar yang tak suka melihat bajingan kecil melawan tatanan besar.

Paginya, wajahnya tersebar. Tidak di media sosial, bukan di televisi, tapi di lembaran-lembaran kabar bawah tanah yang dibagikan dari tangan ke tangan. Ditempel di pos ronda, warung rokok, dan pojokan terminal.

“Dicari: Pelaku Penusukan dan Penganiayaan Berat. Diduga bersenjata dan berbahaya.”

Dan sejak itu, Kasdut tahu: ia bukan hanya pelarian moral, tapi kini buruan resmi.

—

Ia mulai curiga terhadap semuanya. Warkop tempat ia biasa jaga malam kini terasa seperti mulut sumur gelap yang siap menelan. Tukang bakso langganan—Pak Slamet—menghilang. Digantikan wajah baru, terlalu kaku untuk seorang pedagang keliling.

Di meja-meja warkop, obrolan berganti bisik. Mata-mata saling intip, tak ada lagi tawa mabuk dan candaan politik. Hanya ketakutan dan saling tuduh.

Konon, dari kabar yang dibawa pengamen jalanan, aparat sudah mulai menyisir kota. Bukan cuma pengguna barang haram. Bukan cuma aktivis. Tapi juga anak jalanan, pemuda jalanan, dan mereka yang dicurigai “berbahaya” tanpa alasan jelas.

Dan Kasdut tahu: ia sudah masuk daftar.

Warkop yang dulu jadi markas para nyeleneh dan bebas kini mulai sepi.

Bukan karena kopi tak enak. Tapi karena pelanggan satu per satu hilang, seperti daun kering disapu angin malam.

Hari Senin, Seno, pengamen jalanan, hilang. Katanya dibawa karena ketahuan pakai ganja.

Selasa, Yatno, yang tiap malam jadi juru parkir, raib. Dituduh menyuplai minuman oplosan.

Kamis, Anwar, mahasiswa yang sering debat soal negara, lenyap setelah naik ojek—yang ternyata bukan ojek.

Setiap hari, satu nama hilang.

Dan tak ada yang pulang.

Yang tersisa hanya bisik-bisik, tatapan curiga, dan punggung yang tak lagi betah menempel di kursi terlalu lama.

“Aparat nyisir arek-arek, Dut,” kata seorang pemuda dengan suara pelan. “Katanya operasi bersih… dari yang mabuk, nyanyi, sampe yang ngoceh soal keadilan…”

Kasdut hanya mengangguk. Tapi dadanya seperti dikencangkan kawat baja.

Siang itu, Kasdut menjaga warung karena penjaga utama izin pulang kampung. Meja-meja penuh oleh pekerja mall istirahat makan siang dan anak-anak muda yang biasa mabuk arak sambil menyanyi di pinggir kali. Tapi sesuatu berubah.

Sekelompok pemuda yang biasa gaduh itu, tiba-tiba diam. Tatapan mereka lesu. Di antara mereka, tiga orang tegap berdiri. Dua menyandar di dinding, satu duduk santai merangkul salah satu dari mereka—tapi bukan dengan keakraban. Dengan ancaman.

Kasdut mencuri pandang. Menyadari pola yang familiar.

Tanpa keributan, satu per satu anak-anak itu digeledah. Tak lama, satu di antara mereka dibawa pergi.

Tak ada teriakan. Tak ada yang lari. Semua diam.

Kasdut mendekat, pura-pura membersihkan meja. Ia bertanya pelan pada salah satu yang dikenalnya:

“Onok opo, rek? Sopo iku mau?”

Jawabannya lirih, tapi tegas.

“Iku aparat, Cak. Konco ku di-SP no konco dewe.”

SP. Singkatan kotor yang berarti pengkhianat yang jadi informan. Dalam dunia Kasdut, tak ada sebutan yang lebih hina dari itu.

Dan sejak itu, Kasdut tak lagi hidup di permukaan.

Ia pindah-pindah tempat tidur. Bengkel tempatnya kerja jadi persinggahan, bukan rumah. Tidur berganti kasur, kasur berganti tikar, tikar berganti bangku terminal. Ia bawa pisau lebih tajam dari biasanya. Mulai menghafal rute pelarian di setiap gang kota.

Ia tahu: pembersihan sedang berjalan. Buruan seperti dirinya adalah menu utama dan giliran itu akan tiba.

Malam Kamis, pukul 23.30, giliran itu datang.

—

Warkop sudah hampir tutup. Hanya satu dua gelas kopi tersisa. Suara motor menjauh. Lampu hampir padam.

Lalu ia datang.

Seorang pria tinggi, tegap, jaket kulit, sepatu running. Sorot matanya dingin, seperti sudah tahu siapa targetnya.

Pria itu berdiri tepat di depan Kasdut.

“Kasdut?”

Suaranya datar. Tapi bagi Kasdut, itu seperti pintu maut yang terbuka.

Ia menjawab pelan, datar juga:

“Bukan, Pak.”

Lalu memalingkan badan—seolah hendak membersihkan meja. Tapi dalam detik itu, jantungnya berpacu dan naluri bertahan hidup menggelegak.

Kasdut lari.

—

“BERHENTI!” suara itu menggelegar.

Langkah Kasdut meledak ke luar pintu. Melewati kursi, meja, selokan. Warkop di belakangnya langsung padam.

Malam berubah jadi lorong pengejaran.

Letusan pertama.

Tembakan membelah udara. Gagal.

Tiga pria lain muncul dari sudut gang, seperti bayangan yang dikirim dari neraka. Mereka mengepung. Kasdut hampir terguling saat kaosnya ditarik. Tapi ia menghentak balik, menjatuhkan satu dengan siku ke rahang. Tak cukup.

Letusan kedua.

Timah panas mencium angin di telinganya. Ia masih hidup. Masih lari.

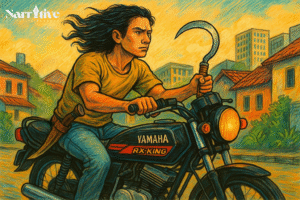

Di balik semak pagar bambu, motor RX-King sudah menunggu. Ia menyalakannya—satu… dua… tiga…

Mesin hidup. Tapi musuh makin dekat.

Mereka menarik punggungnya. Satu tangan melingkar ke lehernya—cekikan kuat, militer.

Kasdut megap-megap. Tapi tangannya berhasil mencapai pisau. Ia menyayat.

Pria itu meraung. Cekikan melemah.

Kasdut lolos. Tapi suara letusan ketiga datang.

Timah panas menghantam betis kanannya. Ia terpincang. Tapi tetap naik motor.

Kakinya berdarah. Napasnya pendek. Tapi matanya penuh dendam dan kemauan hidup.

RX-King meraung seperti binatang liar terakhir yang menolak punah.

—

Ia kabur dari kota malam itu.

Melewati terminal, pos polisi, pinggiran rel, dan akhirnya menuju arah pegunungan.

Di sana, di ujung sepi, Prasetio menunggunya—mantan musisi, kini petani dikaki gunung. masih sudi membuka pintu.

—

Tiga bulan ke depan, ia disembunyikan. Kakinya diobati. Paranoia diredam dengan udara ladang dan suara jangkrik.

Tapi ia tahu, pelarian ini bukan tentang selamat. Ini hanya penundaan dari pengejaran berikutnya.

Karena nama “Kasdut” bukan cuma luka di lembar laporan.

Ia kini mitos yang menyebar di antara mereka yang berani melawan.

Dan dalam dunia yang selalu ingin menundukkan yang liar, Kasdut adalah satu suara yang belum selesai berteriak.

Kisah ini berlanjut. Di antara hutan dan pelabuhan, warkop dan suara gitar rusak, ada lelaki tanpa rumah, tapi tak pernah membiarkan hidup diinjak begitu saja.

Namanya Kasdut. Dan kota ini belum selesai dengannya.

Be First to Comment