Cerpen | Penulis: Kusni

Cerpen kelam tentang Kasdut, lelaki jalanan yang terjerembab dalam cinta, intelektual, konflik ideologi, hingga konfrontasi sadis dengan intel negara. Sebuah kisah dramatis tentang kehilangan, perjuangan, dan luka yang ditinggalkan oleh cinta dan negara.

Kasdut: Cinta, Ideologi, dan Darah yang Mengalir di Sungai Sunyi

…Setelah kematian ibunya, Kasdut tak hanya kehilangan sosok satu-satunya yang ia cinta, tapi juga pegangan hidup yang membuatnya tetap waras di tengah dunia yang serigala.

Hari-harinya jadi semacam pelarian batin. Ia tak lagi punya rumah. Tak lagi punya alasan untuk diam. Kota demi kota ia lewati. Tidur di emperan, di masjid, di gubuk hutan, bahkan di rumah bordil yang sudah lama mengenalnya bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai kawan luka.

Ia berhenti di satu kota tua di pesisir pelabuhan. Kota itu bising. Nyaris tak bernafas. Tapi dari balik kebisingan, Kasdut tahu: ada bara.

Dan di kota itulah ia bertemu Ning.

Pertemuan yang Tak Direncanakan

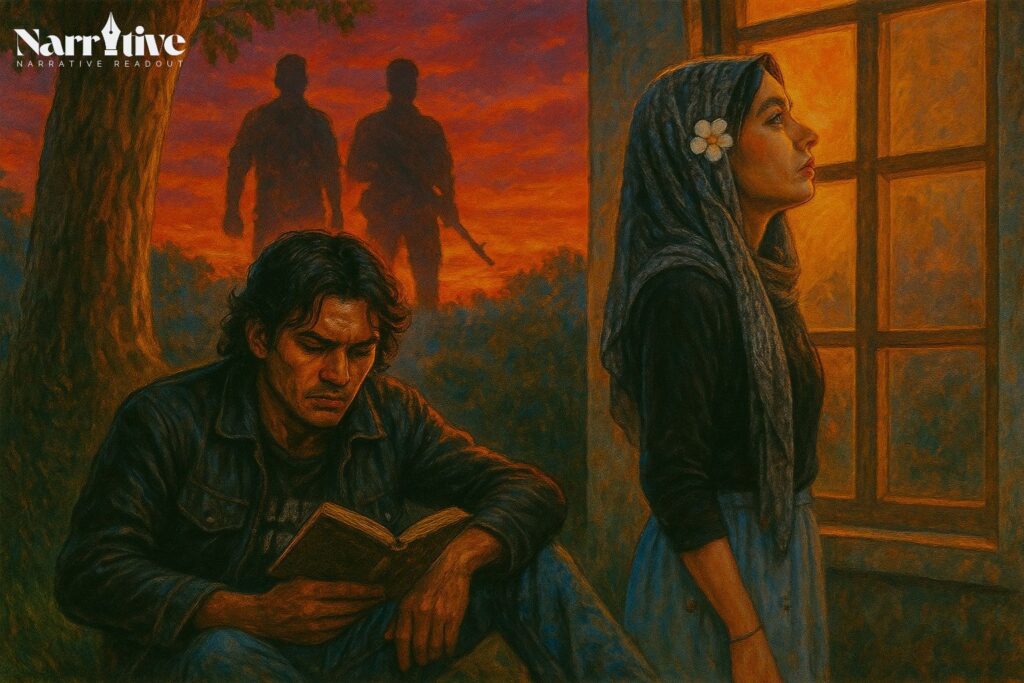

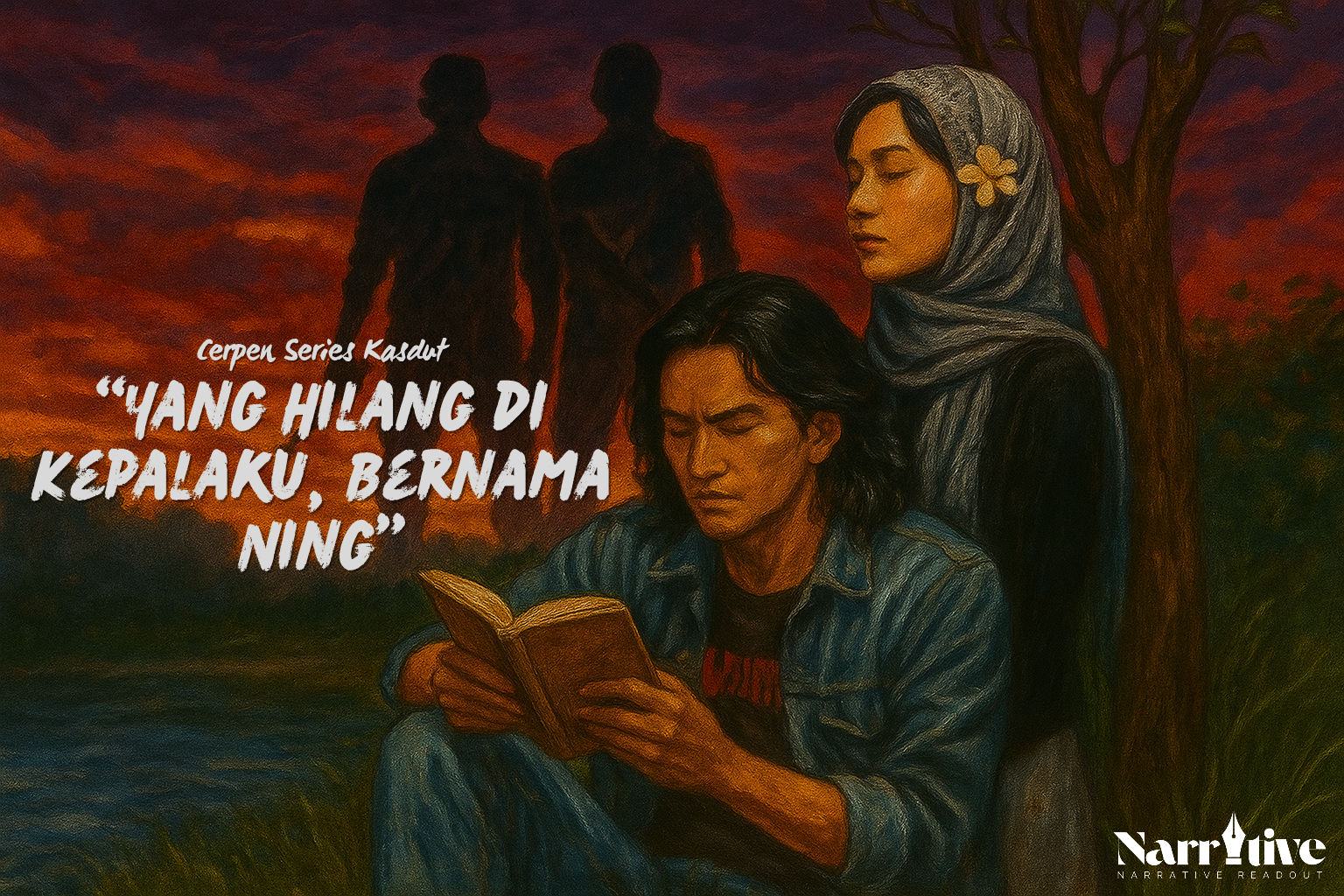

Kasdut bertemu Ning di depan museum kecil, di antara tumpukan fosil dan peta pemukiman kuno. Ia berdiri di bawah pohon trembesi besar, mengenakan rok panjang dan kain segi empat di kepala, seperti mahasiswa pecinta kebudayaan zaman dulu. Sorot matanya tenang, tapi mencengkeram.

Ning sedang meneliti pergeseran struktur sosial masyarakat desa pasca-reformasi. Ia datang dari keluarga intelektual militer. Ibunya dosen sejarah, ayahnya mantan perwira.

Kasdut terpesona bukan hanya oleh parasnya, tapi oleh cara Ning melihat dunia: kritis, intelektual, tapi tetap sensitif.

Pertemuan-pertemuan kecil mereka berubah jadi diskusi. Diskusi jadi percakapan. Percakapan berubah jadi perdebatan. Dari situ, mereka mulai berbagi dunia.

Kasdut belajar membaca. Membaca bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menantang. Ia membaca Pramoedya, Fanon, Judith Butler, sampai buku-buku kiri yang ditulis secara sembunyi.

Dan Ning tertarik padanya.

Bukan karena Kasdut pintar. Tapi karena ia liar. Ia jujur. Ia hidup dari luka yang tak dibuat-buat.

Romansa Intelektual dan Aktivisme

Di balik diskusi, mereka saling menyentuh. Kadang di beranda rumah komunitas, kadang di perpustakaan desa, kadang saat mereka menyusun naskah selebaran aksi bersama. Mereka bukan pasangan biasa. Tapi juga bukan pasangan tanpa ikatan.

Kasdut mulai masuk ke jaringan aktivis kiri. Mereka yang menolak jalur reformis dan memilih konfrontasi. Ia ikut dalam advokasi tanah, protes buruh, bahkan terlibat dalam sabotase kecil-kecilan terhadap kantor perusahaan kelapa sawit.

Ia mulai dikenal. Dikejar. Dibuang dari ruang umum.

Ning tahu bahaya itu. Dan pelan-pelan mulai menarik diri.

“Apa kamu pikir kamu bisa mengubah sistem dengan cara seperti itu?” tanya Ning dalam satu perdebatan mereka.

“Kalau sistemnya dibangun dari darah dan tipu daya, cuma darah dan kejujuran yang bisa menghancurkannya,” jawab Kasdut.

“Kalau kamu mati, siapa yang menulis ulang sejarahnya?”

“Setidaknya aku bukan penonton, Ning.”

Perpisahan Tanpa Jawaban

Beberapa hari setelah debat itu, Ning pergi. Tanpa kabar. Tanpa surat. Nomornya tak bisa dihubungi. Rumahnya kosong. Akun medianya diam.

Kasdut kelimpungan. Ia mencarinya di tempat biasa: kedai, rumah komunitas, posko riset. Tak ada. Orang-orang hanya bilang: “Dia kembali ke ibukota.”

Malam-malamnya berubah. Sunyi dan berisik sekaligus. Ia duduk di depan bekas meja kerja Ning, menatap buku-buku yang ditinggalkan. Membaca kalimat terakhir yang ditulis Ning di jurnal lapangan: “Cinta pada seseorang bukan alasan untuk mengabaikan cinta pada diri sendiri.”

Ia menangis. Tapi bukan tangis kehilangan. Itu tangis frustrasi. Karena Ning pergi bukan karena tak cinta, tapi karena tak tahan dicintai oleh seseorang seperti dirinya.

Keresahan yang Diawasi

Beberapa minggu setelah Ning pergi, Kasdut mulai merasa aneh. Ada orang asing di tongkrongan. Selebaran mereka tiba-tiba disita. Teman-teman aktivis satu per satu diam, menjauh, atau menghilang.

Pada satu malam, sekretariat tempat Kasdut biasa rapat dilempari batu. Keesokan harinya, mereka pindah tempat. Tapi rasa diawasi tetap mengendap.

Hingga pada suatu malam di ujung minggu, dua pria mendekatinya di bawah kolong jembatan. Satu bertubuh kekar, satunya lagi tinggi dan berambut cepak. Mereka tak bicara. Tapi dari rautnya, Kasdut tahu: ini bukan penyusup biasa.

“Ngikutin aku dari kapan?” tanya Kasdut.

Mereka hanya menjawab, “Kami cuma mau bicara.”

“Kalau mau bicara, simpan pistolmu dulu.”

Dan perkelahian pun pecah.

Pertarungan Berdarah

Kasdut lebih cepat. Ia hantam kepala si rambut cepak dengan batu bata. Dentuman keras. Tapi musuh satunya memukulnya dari belakang. Kasdut terjungkal. Tapi ia bangkit, melompat dan menghantam perut pria itu dengan lutut.

Tangan Kasdut mengeluarkan pisau. Ia menusuk ke arah paha. Musuhnya mengaduh, berusaha mencabut pistol. Kasdut memelintir tangan itu, menendangnya ke sungai.

Si rambut cepak kembali berdiri dan menghantam rusuk Kasdut dengan tongkat. Bunyi tulangnya patah. Tapi Kasdut tidak mundur. Ia seruduk lawannya, dan bersama mereka terjatuh ke dalam kali.

Di air yang dingin, gelap dan berlumut, mereka bergulat. Tangan-tangan saling menahan nafas. Darah menyebar seperti kabut. Dan di tengah arus yang menggila, Kasdut akhirnya tenggelam.

Ia tak sadarkan diri.

Kesadaran dan Obsesi Baru

Ia terbangun tiga hari kemudian di rumah seorang nelayan. Separuh wajahnya lebam. Tangannya patah. Tubuhnya penuh luka.

Tapi hatinya—hancur seluruhnya.

Ia memikirkan Ning. Nama itu seperti mantera kutuk. Bukan karena benci. Tapi karena ketidaktahuan mengapa harus ditinggal.

Dan sejak saat itu, Kasdut memutuskan satu hal:

“Aku akan kalahkan dia. Bukan dengan cinta. Tapi dengan menjadi lebih dari apa yang dia sangka aku bisa jadi.”

Ia mulai menulis. Mengorganisasi. Membentuk sel kecil aktivis jalanan. Ia menyusun manifestonya sendiri, tanpa perlu universitas. Tanpa ijazah. Tapi penuh amarah, puisi, dan kemarahan historis.

Ning di Ujung Jendela

Sementara di tempat jauh, Ning menatap langit dari jendela apartemen kecil di Jakarta. Ia tak membuka surat, tak menyalakan ponsel, tak menghubungi siapa-siapa. Tapi di dalam hatinya, ada perih yang tak bisa ia keluarkan.

Ia menulis di buku hariannya:

“Maaf, Dut. Aku bukan takut mencintaimu. Aku takut mencintai diriku sendiri saat bersamamu. Karena aku tahu, kalau bersamamu, aku akan membakar dunia ini.”

Dunia yang Tak Peduli

Cinta, amarah, intelektualitas, dan kekerasan telah bercampur dalam hidup Kasdut. Ia bukan korban. Tapi ia juga bukan penyintas. Ia hanya serpih kecil dari revolusi yang tak selesai.

Dunia tetap melaju. Seperti serigala lapar. Memangsa siapa pun di jalannya, termasuk mereka yang sekadar ingin menyentuh tangan satu sama lain dan berkata: “Aku mencintaimu meski cara kita berbeda.”

Tapi cinta tak bisa hidup dari doa saja. Ia butuh keberanian. Dan saat keberanian itu jadi luka, maka hanya dendam yang tumbuh sebagai gantinya.

Dan Kasdut… akan hidup dari dendam itu.

Be First to Comment