Cerpen series

Cerpen intens tentang pelarian Kasdut, amarah petani desa, perlawanan kecil, konflik berdarah dengan ayahnya, dan kepergian ibu tercinta yang tak sempat ia peluk.

Cerpen Kasdut – Luka, Bapak, dan Ibu yang Tak Kembali

penulis : kusni

Tiga bulan di kaki gunung, Kasdut belajar menjadi diam. Bukan karena ia tak lagi marah, tapi karena ia tahu amarah tak bisa memberi makan ibu. Ia membantu Prasetio di ladang, memanggul karung pupuk, membelah batang pisang, mencangkul tanah yang keras seperti hidupnya sendiri. Saban sore, ia duduk di serambi surau kampung bersama para lelaki tua, menyimak cerita-cerita sederhana yang terselip nestapa: harga pupuk naik, panen turun, tengkulak makin rakus, sistem ijon makin mencekik.

Tujuh orang. Orang-orang kampung menyebut mereka: Tujuh Setan Desa. Para pemilik modal, pemilik lumbung, pemilik koneksi dengan dinas dan pengepul. Mereka menyetir harga panen dengan manipulasi timbangan, mengatur distribusi pupuk bersubsidi agar hanya sampai ke tangan petani-petani “terpilih”, yakni mereka yang mau tunduk dan berhutang. Lalu datang sistem ijon: petani menjual panen mereka bahkan sebelum benih ditanam. Beras jadi utang. Keringat jadi cicilan. Hasil panen hanya jadi pelengkap laporan.

Kasdut melihat itu semua. Tapi ia tak bisa berbuat banyak. Ia sendiri seorang pelarian, hidup dari persembunyian. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuntuti preman-preman yang menjadi antek tujuh setan itu, menggertak, mematahkan spion motor mereka, menyelinap malam-malam ke gudang dan menyabotase karung pupuk yang hendak dikorup. Semua dilakukan diam-diam, seolah hanya angin gunung yang berulah. Tapi dalam hatinya, Kasdut tahu, ini tak akan cukup. Semua akan meledak pada waktunya.

Dan waktu itu datang bukan dari medan ladang, tapi dari rumahnya sendiri.

Pagi itu, setelah sarapan dengan tempe hangus dan teh pahit, Prasetio duduk lebih dekat dari biasanya. Suaranya ditahan, seperti menyimpan petir dalam mulut.

“Dut… onok hal seng kudu tak sampekno.”

Kasdut menoleh, setengah curiga, setengah waspada.

“Opo, Cak? Koyok penting ngene rautmu.”

Prasetio menghela napas panjang. “Awakmu kudu moleh. Aku entok kabar… Ibu mu loro parah.”

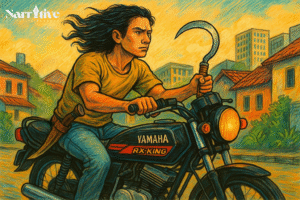

Dunia berhenti. Seperti suara RX-King yang tiba-tiba mati di tengah jalan. Nafas Kasdut tersedak di tenggorokan. Wajahnya pucat, tangannya langsung gemetar.

“Iyo… aku moleh. Sak iki.”

Prasetio menahan bahunya. “Ati-ati, Dut. Masio wes telung sasi, gorong tentu awakmu wes aman.”

Kasdut hanya tersenyum pahit. “Aman? Aku ero carane, Cak. Suwon wis nampung aku.”

Ia merangkul Prasetio. Tanpa kata, tanpa peluk yang hangat. Hanya genggaman dua lelaki yang tahu bahwa dunia tak pernah memberi waktu lama untuk tenang.

Kasdut menuruni gunung dengan RX-King-nya. Ia menghindari jalan-jalan utama. Melewati jalan tikus, jalur belakang pasar desa, menyelinap di antara truk-truk pengangkut logistik. Ia ingin tak terlihat. Tapi hatinya membara.

Saat azan Zuhur memantul di udara panas kota, ia tiba di depan rumah. Rumah tua yang cat temboknya mulai terkelupas, jendela-jendelanya tak pernah diganti sejak 1990-an. Ia mengetuk pintu sambil mengucap salam. Tak ada suara.

Dari dapur terdengar aktivitas. Ia berjalan ke sana. Keponakannya, Rama, sedang memasak.

“Mas Kasdut… Allahu Akbar… sampeyan moleh juga.”

“Ibu piye, Rama?”

Rama tak langsung jawab. Ia menyeka keringat, menatap Kasdut dengan mata yang seperti baru habis menangis.

“Awal-awal isih kuat, Mas. Tapi… minggu lalu, bude pingsan di mesin jahit. Baru ngerti… kanker perut. Sekarang, wes angel tangi.”

Kasdut menunduk. Tangannya gemetar. Ia membantu Rama menyelesaikan masakan, lalu membawa nampan berisi bubur dan teh manis ke kamar. Di sana, ibunya terbaring. Badannya mengecil. Matanya sayu. Kulitnya kuning.

Kasdut duduk di lantai, mencium tangan yang dulu menamparnya saat membolos sekolah. Mata ibunya membuka sedikit. Hanya satu kata yang ia ucapkan berulang-ulang:

“Kasdut… Kasdut… Kasdut…”

Dengan suara bergetar, Kasdut menjawab, “Aku moleh, Bu. Aku saiki nak kene.”

Ia menyuapi ibunya bubur sedikit demi sedikit. Sambil bercerita bohong: tentang kerja di kebun, tentang sapi-sapi lucu, tentang anak kecil yang mirip Kasdut kecil. Ibunya tersenyum samar. Lalu tertidur.

Di belakang rumah, Kasdut duduk. Kopi di tangan. Puntung-puntung Gudang Garam memenuhi asbak. Ia mencoba menahan ledakan di dadanya. Tapi dunia belum selesai menghinanya.

Dari depan, terdengar suara salam. Laki-laki. Tua. Berat. Penuh penghakiman.

“Assalamualaikum.”

Kasdut tak langsung menjawab. Tapi ia tahu suara itu. Suara yang dulu membuatnya memilih jalanan daripada pulang. Suara bapaknya.

“Waalaikumsalam… lapo sampean rene?!”

Bapaknya menatapnya seperti menatap pecundang. “Aku arep nengok ibumu. Kau sendiri ngapain di sini? Bukannya sibuk jadi bromocorah?!”

Kasdut mendidih. “Ojo sebut aku bromocorah, Pak! Sampeyan seng ninggal ibu! Ninggal aku! Sopo seng pecundang?!”

Bapaknya maju. “Kowe ancen anak durhaka!”

“Dan sampean bapak bajingan!”

Lalu pukulan pertama melayang. Kasdut menghantam pelipis bapaknya. Bapaknya membalas dengan bogem ke dagu. Kursi rotan patah, meja roboh. Kedua lelaki itu bertarung seperti dua anjing liar. Tak ada teknik, hanya dendam dan sejarah.

Kasdut melempar asbak. Bapaknya membalas dengan menghantam rak piring ke punggungnya. Mereka terhuyung, membanting tubuh ke dinding, menendang, menggigit, mencakar. Darah mengucur. Mata membengkak. Rahang retak.

“Sak karepmu, Dut! Pateni aku sekalian!”

“Wes telat! Sampean wes mateni aku bertahun-tahun!”

Suara tangisan Rama pecah. “Mas! Bude… Bude mas!”

Kasdut berhenti. Darah di wajahnya belum kering. Nafas masih tercekat.

“Bude wes… gak ono, Mas.”

Kasdut ambruk. Kakinya lemas. Dunia benar-benar pecah. Seluruh luka, seluruh kenangan, seluruh rindu yang ia tahan selama ini runtuh seketika. Ia merangkak ke kamar. Memeluk jasad ibunya yang masih hangat.

“Bu… aku moleh. Aku moleh, Bu… Aku durung sempat ngomong kabeh…”

Tangisnya membelah dinding. Menerjang langit-langit. Tak ada lagi yang bisa diucap. Hanya jeritan binatang yang kehilangan induknya. Ia menciumi dahi ibunya. Memeluk tubuh kecil itu seolah bisa menghidupkan kembali.

“Bu… ojo ninggal aku, Bu… ojo ninggal aku…”

Ia memukul lantai. Ia menggigit bibir. Ia menangis seperti anak kecil. Tapi tak ada pelukan. Tak ada kata: “Sudah, Nak.”

Di luar, angin panas siang hari meniup genteng yang retak. Dunia tetap berjalan.

Tapi di dada Kasdut, dunia berhenti.

Cerpen ini adalah babak terkelam dalam hidup Kasdut. Sebuah hari ketika rumah bukan lagi tempat pulang, ketika keluarga bukan lagi tempat berpijak, dan ketika kehilangan tak lagi bisa disangkal.

Dan dunia… dunia tetap berjalan seperti biasa. Seolah tak ada yang jatuh. Tak ada yang patah. Tak ada darah, tak ada duka, tak ada amarah yang melolong di dada seorang anak laki-laki yang kehilangan segalanya. Hari tetap siang, langit tetap biru, dan tukang sayur tetap lewat dengan motor yang bunyinya cempreng.

Tapi di dalam dada Kasdut, sesuatu menganga. Seperti lubang yang tak bisa ditambal. Ia duduk di ujung ranjang kosong yang masih menguarkan bau tubuh ibunya. Diam. Mata kering tapi jiwanya basah kuyup oleh tangis yang tak pernah benar-benar keluar. Amarahnya sudah bukan bara, tapi telah menjadi jelaga yang lengket di setiap ruang pikirannya. Dunia ini seperti serigala lapar—yang tak pernah kenyang—memangsa yang lemah, mengoyak yang tak berdaya, lalu buang sisa tulangnya ke selokan.

Ia ingin marah. Ia ingin berteriak pada langit, pada tanah, pada siapapun. Tapi siapa yang peduli?

Semua ini membuatnya tahu satu hal: keadilan bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya, ia harus dicuri, direbut, atau bahkan dipaksa untuk hadir.

Dan mungkin, bagi orang-orang seperti Kasdut, dunia tak pernah dirancang untuk memberi belas kasihan—tapi cukup ruang bagi mereka yang tak takut menjadi gelap… demi sesuatu yang mereka cintai.

Dalam tubuh penuh luka dan hati yang sobek, Kasdut kini tak hanya diburu oleh aparat, tapi juga oleh hantu masa lalu dan rasa bersalah yang tak bisa ia bunuh. Dunia telah memukulnya dari segala arah. Dan sekarang, satu-satunya pertanyaan tersisa:

Apakah Kasdut akan bangkit… atau binasa?

Be First to Comment