Esai

Tubuh menjadi konsumsi digital di era konten kreator. Artikel ini mengulas relasi kuasa kapitalisme yang mengeksploitasi tubuh untuk keuntungan pasar.

Kapitalisme Voyeuristik: Saat Tubuh Menjadi Konsumsi Digital

Pengantar: Era Ketelanjangan Digital

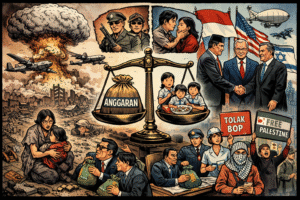

Kita hidup dalam era di mana tubuh tidak lagi menjadi milik pribadi. Dalam dekade terakhir, maraknya industri konten kreator—yang meledak bersamaan dengan tumbuhnya berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan OnlyFans—telah menghadirkan satu kondisi sosial baru: tubuh bukan sekadar eksistensi fisik, melainkan produk visual yang dapat dikonsumsi secara massal. Fenomena ini menjadi bukti nyata dari apa yang disebut sebagai kapitalisme voyeuristik—suatu bentuk kapitalisme yang menjadikan tatapan (gaze), keterbukaan visual, dan sensasi terhadap tubuh sebagai alat produksi dan konsumsi.

Konten kreator dari berbagai latar belakang, laki-laki maupun perempuan, dari berbagai usia, kini secara sadar maupun tidak sadar menampilkan tubuh mereka dalam format digital. Dalam konten yang bersifat edukatif hingga erotik, tubuh selalu menjadi pusat perhatian. Ironisnya, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka tampilkan, sebenarnya bukan lagi milik mereka. Tubuh mereka telah disulap menjadi aset pasar, dikomodifikasi, dimonetisasi, dan direduksi menjadi angka: jumlah views, likes, shares, dan revenue.

Tubuh Sebagai Komoditas Visual

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam kerangka kapitalisme kontemporer, industri digital memanfaatkan satu aspek fundamental dalam psikologi manusia: keingintahuan dan dorongan voyeuristik. Kapitalisme voyeuristik bekerja dengan cara membungkus hasrat pengintaian (voyeurism) dalam kemasan modern: layar ponsel, algoritma, dan kebiasaan scrolling tanpa henti.

Tubuh manusia kini menjadi ladang komoditas. Kamera ponsel yang dulunya alat dokumentasi, kini menjadi cermin kapital yang menuntut individu untuk terus memperlihatkan dirinya. Ketika tubuh ditampilkan secara konstan, bahkan tanpa eksplisit menampilkan seksualitas, ia tetap berada dalam orbit visual yang dapat dinikmati dan dinilai. Ada kapital simbolik yang didapat, dan tentu saja kapital riil: uang. Semakin eksis tubuh seseorang di dunia digital, semakin besar pula peluangnya menjadi komoditas yang laku dijual.

Di sinilah kekuasaan kapital bekerja secara halus. Platform digital mendorong konten yang “menjual”—yakni konten yang bersifat visual, menarik, sensual, mengundang tatapan, bahkan eksplisit. Konten kreator, demi eksistensi, lalu secara sukarela mengemas dirinya agar sesuai dengan logika pasar. Tubuh menjadi “produk” yang terus-menerus dikurasi, dipoles, dan dipamerkan.

Ketelanjangan Bukan Lagi Soal Moral, Tapi Pasar

Dulu, tubuh telanjang selalu dikaitkan dengan moralitas, tabu, dan dosa. Namun hari ini, ketelanjangan bukan lagi persoalan etika—tapi strategi pasar. Konten sensual dan erotik tidak lagi terbatas di industri pornografi. Ia telah merembes ke media sosial arus utama. Pakaian minim, gerakan tubuh sensual, hingga simulasi seksual menjadi bagian dari “normalitas digital”.

Platform seperti OnlyFans bahkan secara terang-terangan memfasilitasi perdagangan tubuh dalam bentuk digital, di mana kreator bisa menjual akses eksklusif terhadap konten pribadi. Hal yang sama terjadi di TikTok atau Instagram—meski tidak seterbuka itu, algoritma tetap berpihak pada konten yang mengundang atensi visual terhadap tubuh. Platform menekankan “engagement”, dan tubuh manusia adalah magnet utama dari engagement tersebut.

Relasi Kuasa: Kapitalisme Tidak Pernah Netral

Kapitalisme voyeuristik mengaburkan batas antara pilihan personal dan tekanan struktural. Para konten kreator mengklaim bahwa mereka melakukannya secara sadar, atas dasar kebebasan. Tapi pertanyaannya: apakah kebebasan tersebut benar-benar bebas? Ataukah telah dipandu oleh logika algoritmik dan tekanan ekonomi untuk tampil agar tetap relevan, dibayar, dan eksis?

Dalam semua ini, perlu digarisbawahi siapa yang paling diuntungkan. Platform digital raksasa seperti Meta (Instagram, Facebook), ByteDance (TikTok), YouTube (Google), dan OnlyFans meraup keuntungan miliaran dolar dari aktivitas konten kreator. Mereka membangun sistem yang tidak perlu mengambil risiko atau mengeluarkan modal besar dalam menciptakan konten. Kreatorlah yang menanggung beban produksi: dari ide, waktu, energi, modal kamera, hingga ketelanjangan dirinya.

Relasi kuasa di sini sangat timpang. Platform menetapkan aturan main dan algoritma. Mereka bisa menaikkan atau menjatuhkan eksistensi digital seseorang dalam hitungan detik. Jika suatu konten melanggar standar komunitas, bisa langsung diblokir. Namun jika konten tersebut menghasilkan keuntungan besar—terutama dalam bentuk trafik dan waktu tayang—maka bisa dibiarkan. Bahkan yang lebih ekstrem, beberapa platform secara diam-diam mempromosikan konten yang memancing engagement tinggi tanpa memedulikan dampak psikologis, sosial, atau moral terhadap kreatornya.

Kapital tidak peduli pada tubuh yang lelah, tekanan mental, atau eksploitasi diri yang dilakukan demi algoritma. Ia hanya peduli pada angka: berapa banyak view, berapa lama pengguna bertahan menonton, dan berapa besar iklan yang bisa disisipkan.

Tubuh yang Diambil Alih Pasar

Tubuh kini bukan hanya alat biologis, tapi data. Tubuh dikonversi menjadi pixel, analitik, dan segmentasi iklan. Inilah bentuk baru dari ekspropriasi: ketika tubuh tidak lagi menjadi milik si pemilik tubuh. Ia telah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi digital. Dalam istilah Marxian, ini adalah bentuk baru dari alienasi—alienasi tubuh dari pemiliknya sendiri.

Kita bisa menyebut ini sebagai digital embodied capitalism—kapitalisme yang menyerap tubuh ke dalam sistem data dan ekonomi. Dalam banyak kasus, para konten kreator merasa mereka mengontrol narasi, padahal narasi itu telah dibentuk oleh tuntutan pasar dan platform. Mereka dituntut untuk “berani tampil”, “berbeda”, “menarik”, dan semua itu bermuara pada eksploitasi diri.

Tak sedikit pula konten kreator yang akhirnya mengalami burn-out, kecemasan, bahkan depresi, namun tetap melanjutkan produksi konten karena tekanan sosial dan ekonomi. Sebagian bahkan kehilangan kontrol atas citra digital mereka yang tersebar luas dan direproduksi tanpa izin.

Apakah Ini Pilihan atau Paksaan Terselubung?

Kritikus budaya menyebut fenomena ini sebagai bentuk baru dari voluntary servitude—penghambaan sukarela. Orang-orang mengira mereka berdaulat atas dirinya, padahal mereka tengah menari di panggung kapital yang tersembunyi. Eksistensi tubuh di media digital bukan lagi ekspresi kebebasan, melainkan strategi bertahan dalam ekosistem digital yang kejam.

Dalam industri ini, semakin tinggi eksposur tubuh, semakin tinggi pula nilai jual. Tapi nilai itu bukan milik kreator semata. Platform dan pengiklanlah yang memanen keuntungan terbesar. Sementara konten kreator, seringkali hanya mendapatkan remah-remah. Bahkan lebih sering lagi, mereka dibuang dan dilupakan ketika sudah tidak relevan.

Resistensi dan Kesadaran: Menolak Jadi Komoditas

Menyadari ini semua bukan berarti harus anti terhadap digitalisasi atau menolak eksistensi di media sosial. Yang penting adalah membangun kesadaran: tubuh bukan barang dagangan. Jika pun kita memilih hadir di media digital, maka pilihan itu harus didasarkan pada kontrol, bukan tuntutan algoritma atau obsesi pasar.

Para kreator dan pengguna harus mulai menanyakan kembali motif di balik aktivitas digitalnya: apakah aku benar-benar memilih ini? Ataukah aku sekadar menyesuaikan diri agar bisa tampil, eksis, dan mendapatkan validasi digital?

Selain itu, penting untuk membangun solidaritas di antara para kreator—bukan dalam bentuk kompetisi konten, tapi kesadaran kolektif untuk membatasi eksploitasi diri. Kampanye soal kesehatan digital, batasan tubuh, dan etika representasi harus diperluas. Media digital tidak boleh menjadi ladang eksploitasi yang dibungkus dengan ilusi kebebasan.

Platform digital juga perlu dipaksa bertanggung jawab. Mereka harus transparan dalam sistem algoritma, memberikan perlindungan terhadap eksploitasi tubuh, serta tidak lagi hanya berpihak pada konten yang mendatangkan klik, tapi juga yang berdampak positif secara jangka panjang.

Penutup: Kapitalisme Tidak Pernah Netral

Kapitalisme voyeuristik bukan sekadar fenomena budaya, tapi struktur ekonomi yang merampas tubuh manusia dan menjadikannya aset. Dalam sistem ini, tubuh adalah pemandangan publik, ditonton, dinilai, dan dijual—seringkali tanpa sadar.

Para konten kreator hari ini berada di persimpangan antara ekspresi dan eksploitasi. Jika kesadaran tidak dibangun, maka mereka akan terus menjadi objek pasif dari mesin kapital yang licik. Kita tidak sedang menyalahkan konten kreator—kita sedang membongkar sistem yang menyulap tubuh menjadi tontonan dan menjualnya kembali ke masyarakat sebagai “kebebasan berekspresi”.

Pada akhirnya, kapitalisme digital tidak pernah netral. Ia berpihak pada keuntungan. Dan tubuh, dalam bentuk paling telanjangnya, adalah ladang keuntungan itu.

Be First to Comment