Feature | Foto: Salsa Owe

Ivan Bestari, seniman kaca asal Indonesia, membuktikan bahwa ketekunan, kejujuran artistik, dan kesadaran ekologis mampu mengubah medium rapuh seperti kaca menjadi refleksi kultural yang mendalam. Simak kisahnya yang menembus panggung internasional hingga museum Eropa.

Kaca, Ketekunan, dan Refleksi Kultural: Membaca Ivan Bestari

Saya pertama kali bertemu Ivan Bestari pada suatu siang, tepat setelah ia menuntaskan rutinitas melelahkan: mendisplay karya-karya kacanya di galeri Artsubs, Surabaya. Tubuhnya masih menyisakan keringat, tangan yang barusan bergulat dengan pecahan, lembaran, dan karya-karya buatannya, namun wajahnya justru memancarkan tawa lepas. Ada sesuatu yang menular dari tawanya itu—sebuah keceriaan yang seolah berusaha menetralkan keruwetan persiapan menjelang pembukaan pameran. Saat itu, pertemuan saya dengannya hanya sekelebat, sebuah momen singkat yang tidak memberi banyak ruang untuk menggali lebih dalam tentang sosoknya. Kesibukan menjelang pameran menyeretnya kesana-kemari, dan saya hanya sempat menyalami, memperhatikan, lalu membiarkannya kembali pada hiruk-pikuk persiapan panggung kesenian kaca yang ia ciptakan.

Namun, takdir mempertemukan kami kembali di hari Jumat, 15 Agustus, selepas ia memberi workshop seni kaca di galeri yang sama. Sore itu, di halaman Artsubs yang masih dipenuhi aroma kopi dan asap rokok para peserta, saya menemukan Ivan dalam keadaan yang lebih rileks. Di sela waktu istirahatnya, kami berbincang ringan. Awalnya tentang perkembangan seni kaca, namun percakapan cepat mengalir lebih jauh, membuka lapisan-lapisan cerita yang membentuk dirinya sebagai seniman. Dari sinilah, saya mulai menangkap bahwa Ivan bukan sekadar perajin kaca, bukan pula sekadar “seniman pameran” yang hadir untuk menghias ruang galeri dengan objek-objek mengkilap. Ia adalah narasi yang hidup—sebuah refleksi dari sifat kaca itu sendiri: transparan, keras, rapuh, memantulkan, sekaligus membiaskan.

Ivan berbagi referensi tentang bagaimana seni kaca berkembang di luar negeri. Ia bukan sekadar mendengar atau membaca dari media sosial; ia telah mengalami langsung atmosfer itu. Ivan pernah bertandang ke berbagai pameran kaca dunia, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai partisipan, sebagai seniman yang karyanya dipamerkan dan proses kreatifnya didemonstrasikan. Dari Turki, Rusia, Amerika, hingga berbagai kota di Eropa, ia telah menginjakkan kaki, membawa serta fragmen Indonesia dalam medium kaca. Saya membayangkan dirinya berdiri di antara seniman kaca dari berbagai penjuru dunia, masing-masing dengan teknik dan tradisi unik, lalu memperlihatkan bagaimana kaca bisa dikelola dengan perspektif khas Indonesia. Ia bercerita tentang audiens asing yang begitu terpesona, menatap detail-detail karyanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Momen itu, menurut Ivan, tidak datang tiba-tiba. “Kesempatan itu hadir karena konsistensi berkarya,” katanya. Keyakinannya sederhana tapi keras: apa pun yang diupayakan dengan sepenuh hati, jika dijalani dengan tekun dan jujur, akan membawa kita pada fase terbaik dari proses itu sendiri.

Dalam titik ini, saya menyadari bahwa Ivan sedang mengajarkan sesuatu yang jauh melampaui seni kaca. Ia sedang berbicara tentang disiplin hidup, tentang bagaimana keyakinan personal bisa menjadi jalan menembus batas geografis dan kultural. Sebuah pesan yang, bagi saya pribadi, terngiang lebih kuat daripada kilau kaca itu sendiri.

Menariknya, Ivan tidak lahir langsung sebagai seniman kaca. Ia pernah melakoni banyak profesi: menekuni dunia fotografi, hingga budidaya ikan. Seolah hidupnya sempat berputar di jalur yang berbeda, namun pada akhirnya arus membawanya kembali ke seni. Ada darah seni yang tidak bisa ditolak—dari keluarganya yang menekuni dunia teater. Masa kecil Ivan diwarnai dengan perjalanan panjang mengikuti pertunjukan teater keluarganya, menyerap atmosfer panggung, cahaya, dan dialog yang berkelindan. Namun, alih-alih larut dalam dunia teater, ia kecil lebih senang mengumpulkan kayu-kayu bekas, mengukirnya menjadi bentuk-bentuk baru. Hasilnya tidak selalu bagus, tapi ia menikmati proses itu, sebuah kebiasaan yang diam-diam membentuk ketagihan kreatif.

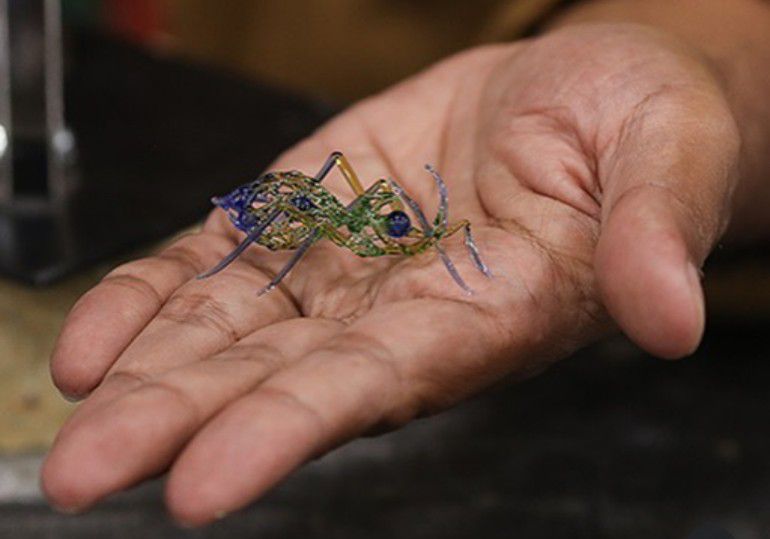

Kebiasaan itulah yang kemudian tumbuh menjadi fondasi. Dari tangan yang terbiasa mengubah limbah kayu, ia melangkah pada kaca—medium yang jauh lebih berbahaya, lebih rumit, namun juga lebih memikat. Bagi saya, kaca seperti sebuah metafora. Dan ketika saya menatap Ivan, saya melihat bahwa sifat-sifat kaca itu sudah menyatu dalam dirinya. Transparansi, amorf, keras tapi rapuh, mampu membiaskan cahaya, resisten terhadap bahan kimia, namun rentan terhadap thermal shock. Semua karakter itu bisa kita tarik menjadi nilai-nilai: kejujuran artistik, fleksibilitas dalam berkarya, sensitivitas sekaligus keteguhan, kemampuan mengubah perspektif, prinsip yang teguh, serta kewaspadaan pada perubahan mendadak.

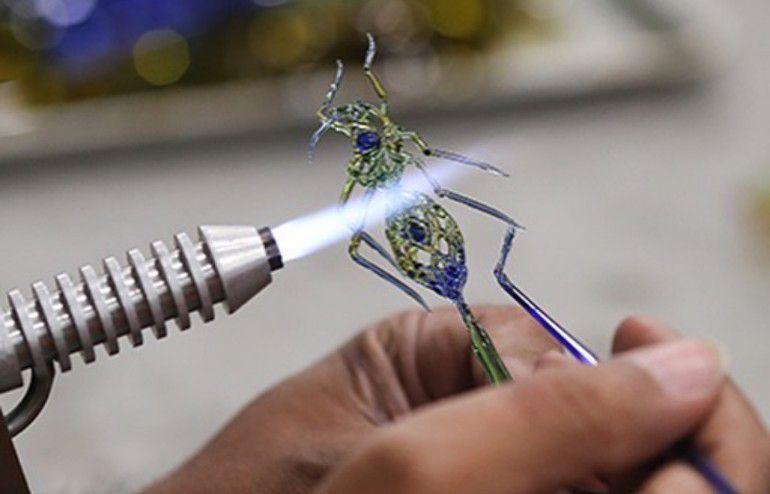

Ivan adalah kaca itu sendiri. Transparan dalam kejujuran artistik—ia tidak pernah mencoba menutup-nutupi proses panjang, bahkan kegagalan. Fleksibel dalam berkarya—dari fotografi hingga budidaya ikan, semua pernah ia coba, dan semua memberi sumbangan perspektif. Teguh—ia berani memutuskan untuk sepenuhnya menekuni kaca ketika orang lain mungkin menganggap medium itu terlalu rumit dan tidak populer. Rapuh sekaligus kuat—ia mengakui keterbatasan, tetapi di dalam keterbatasan itu justru lahir kekuatan. Semua ini saya rasakan saat melihatnya bekerja, mendampingi para peserta workshop mencoba memotong, membakar, dan membentuk kaca.

Namun, ada lapisan lain yang membuat Ivan lebih dari sekadar “tukang kaca kreatif.” Ia membawa kesadaran ekologis ke dalam karyanya. Dalam obrolan, ia menyinggung penggunaan botol-botol bekas yang ia daur ulang menjadi karya seni. Bukan sekadar solusi estetis, melainkan juga sikap kultural. Ia ingin menegaskan bahwa seni tidak lahir dari ruang steril, tetapi dari kehidupan sehari-hari yang kotor, riuh, penuh limbah. Mengolah limbah menjadi karya adalah sebuah pernyataan: seni bisa hadir dari reruntuhan, dari sesuatu yang dianggap tak bernilai.

Dalam titik ini, saya melihat Ivan sebagai seniman yang menolak elitisasi seni. Ia tidak menunggu material “mulia” datang dari toko atau sponsor. Ia mengambil sampah, botol bekas, lalu mengolahnya hingga layak dipamerkan di museum Eropa. Ada semacam politik kultural di dalam gestur itu. Ia sedang membalikkan logika pasar seni yang sering terikat pada nilai material. Bagi Ivan, nilai ada pada proses, pada ketekunan, pada keyakinan. Dan bukankah itu inti dari seni itu sendiri?

Bertemu Ivan, saya sekaligus menyaksikan bagaimana seniman bisa menjadi cermin masyarakatnya. Ia tumbuh dalam keluarga teater—sebuah medium yang selalu bicara tentang kolektivitas, tentang tubuh-tubuh yang saling menopang di panggung. Ia terbiasa dengan kebersamaan, dan mungkin itulah yang membuatnya tidak terjebak pada individualisme seniman. Saat workshop, ia tidak tampil sebagai “guru besar” yang menggurui. Ia membimbing dengan tawa, membiarkan peserta gagal, lalu mengajarkan cara memperbaikinya. Ada kejujuran dalam relasi itu.

Ketika ia bercerita tentang perjalanannya ke luar negeri, saya menangkap sebuah ironi. Di sana, di Eropa atau Amerika, karya-karyanya disambut dengan rasa ingin tahu dan penghargaan. Sementara di sini, di negeri sendiri, seni kaca masih terdengar asing, nyaris tak pernah masuk dalam percakapan arus utama seni rupa. Kita masih terlalu sibuk pada lukisan, patung, atau instalasi berbasis kanvas dan kayu. Seni kaca seolah terpinggirkan, dianggap hobi minor, padahal di tangan orang seperti Ivan, medium ini mampu bicara banyak hal: tentang materialitas, tentang limbah, tentang cahaya, tentang rapuhnya hidup.

Kondisi ini menyodorkan pertanyaan besar: mengapa seni kaca belum mendapat tempat yang pantas dalam peta kesenian Indonesia? Apakah karena tidak ada institusi yang cukup serius mendukungnya? Atau karena masyarakat kita masih melihat seni sebagai sesuatu yang harus monumental dan familiar, bukan sesuatu yang “rapuh” seperti kaca? Ivan menjawabnya dengan jalan sunyi: terus berkarya, terus konsisten, tidak peduli apakah publik menghargainya atau tidak. Sikap ini, bagi saya, adalah refleksi kultural yang penting. Ia menunjukkan bahwa seniman sejati tidak menunggu tepuk tangan, tetapi menciptakan ruangnya sendiri.

Di balik percakapan sore itu, saya merasa Ivan sedang merajut jembatan antara tradisi dan modernitas, antara lokalitas dan globalitas. Ia lahir dari keluarga teater, tapi kemudian memilih medium modern seperti kaca. Ia memungut limbah botol dari lingkungan, tapi menjadikannya artefak yang dihormati di museum Eropa. Ia fleksibel tapi teguh, rapuh tapi keras, personal tapi kolektif.

Dan pada akhirnya, saya menyimpulkan bahwa pertemuan dengan Ivan adalah pertemuan dengan kaca itu sendiri. Ia mengajarkan kita untuk jujur, lentur, peka, dan waspada. Ia mengingatkan bahwa seni bukan hanya soal estetika, tapi juga soal keberanian menekuni jalan yang sepi, soal konsistensi menghadapi rapuhnya hidup, soal ketekunan mengolah limbah menjadi cahaya. Dalam dunia yang serba cepat dan instan, Ivan memilih jalan lambat, jalan panas, jalan rapuh—jalan kaca.

Mungkin inilah yang membuatnya berbeda. Ia bukan sekadar seniman yang memproduksi karya, melainkan seorang kulturalis yang sedang melawan lupa. Ia melawan budaya buang, melawan mentalitas instan, melawan logika pasar yang hanya mengejar profit. Ia hadir sebagai pengingat bahwa seni, sebagaimana kaca, adalah tentang waktu, tentang proses panjang, tentang panas yang tak tertahankan, tentang rapuh yang menuntut kehati-hatian.

Ivan Bestari adalah kaca yang berjalan di antara kita. Dan dari kaca itu, kita bisa belajar bagaimana hidup seharusnya dijalani.

Be First to Comment