Feature

Membaca simbol-simbol dalam lukisan Moelyono “Gamelan Mengapung di Ladang Jagung” & “Arit Mengapung di Ladang Tebu” yang merekam luka tragedi 1965.

Tubuh-Tubuh yang Mengapung di Ladang: Membaca Moelyono, Mengingat Luka 1965

Pintu Pertama: Tatapan yang Tak Bisa Menghindar

Ada momen di mana mata bukan sekadar alat melihat, melainkan pintu yang menyeret kita ke sebuah lorong memori—meski kita tak pernah mengalami langsung apa yang ada di ujung lorong itu. Itulah yang saya rasakan ketika pertama kali berdiri di hadapan dua lukisan Moelyono yang dipajang di galeri Artsubs, Surabaya.

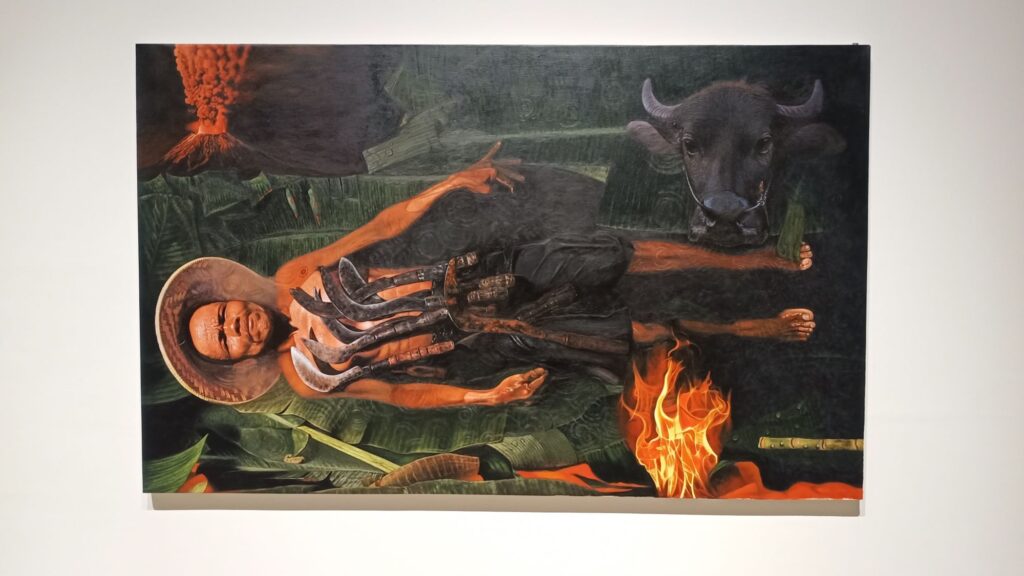

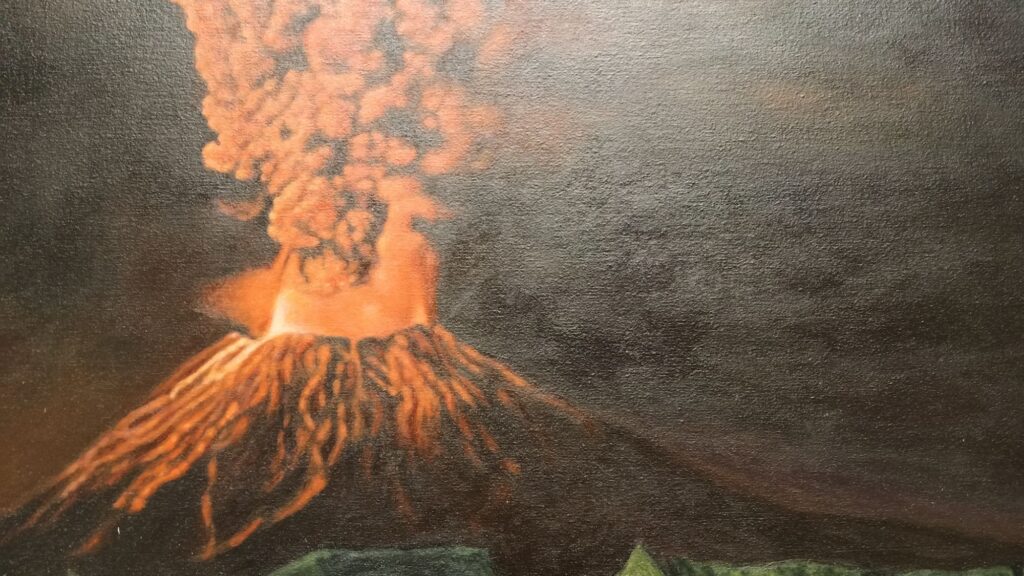

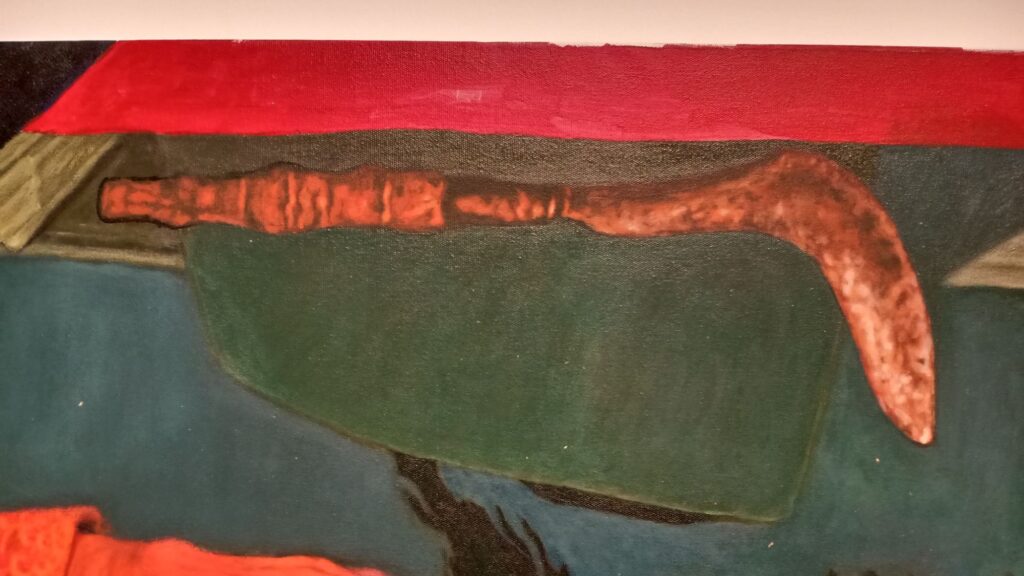

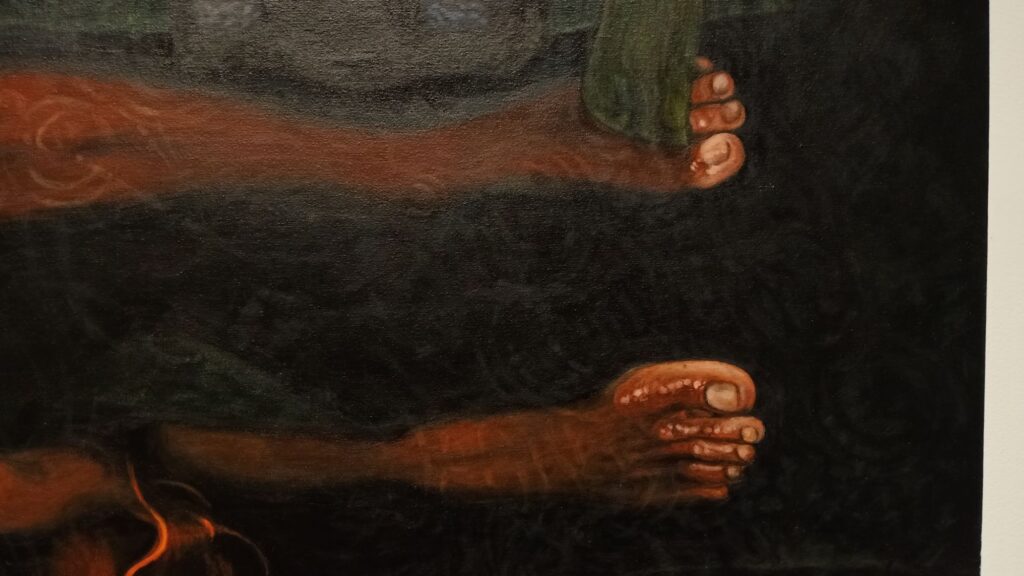

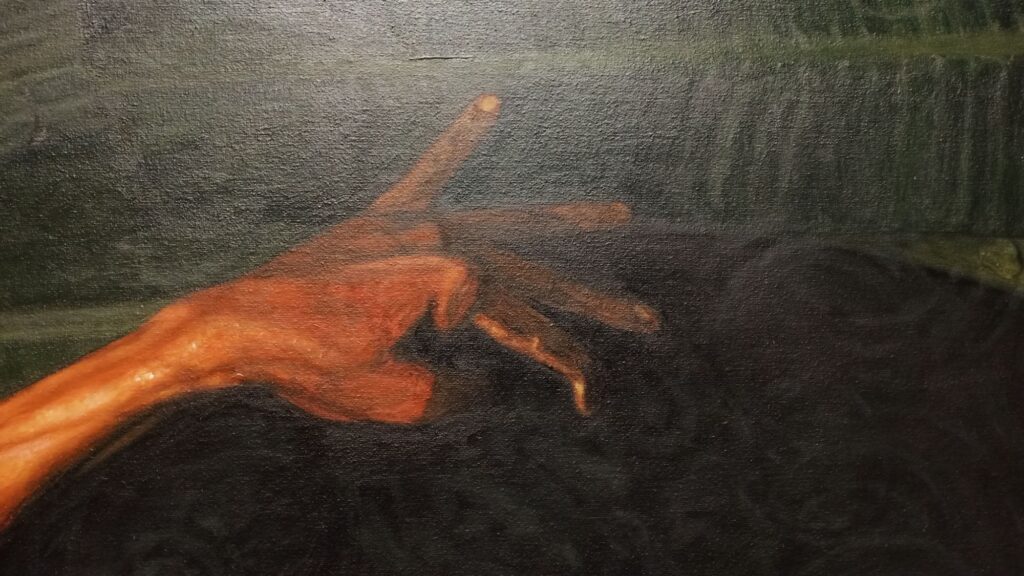

Di dinding putih yang bersih, dua kanvas besar membentang. Yang satu menampilkan tubuh seorang lelaki petani, mengenakan caping lebar, terbaring di atas hamparan dedaunan hijau. Di perutnya, deretan arit—tajam, berkarat, seolah pernah digunakan, atau pernah dibiarkan membisu terlalu lama. Di kakinya, api menjilat-jilat, sementara di kepalanya seekor kerbau menatap lurus, mata hitamnya nyaris seperti manusia. Di kejauhan, gunung berapi memuntahkan awan kelabu pekat.

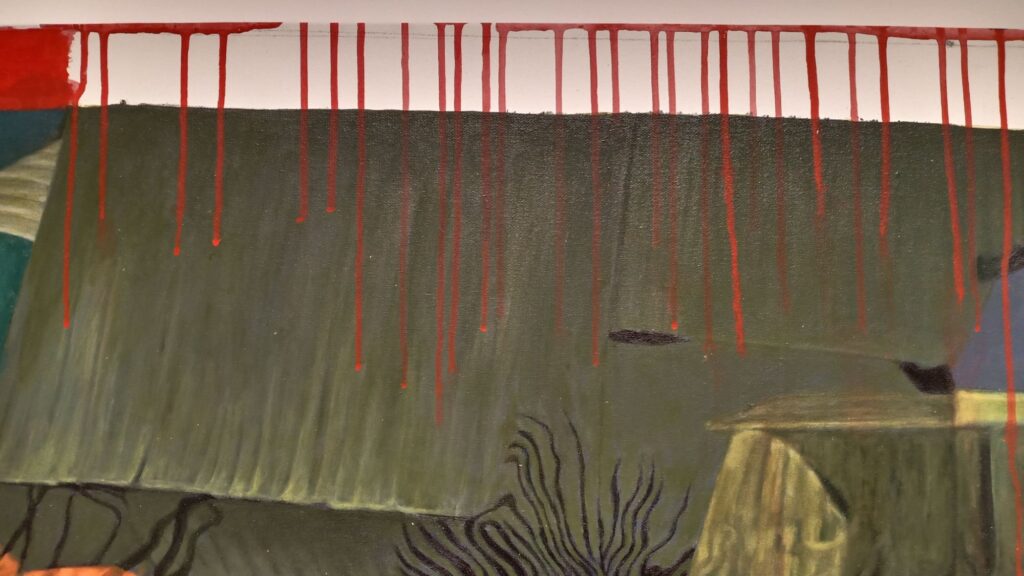

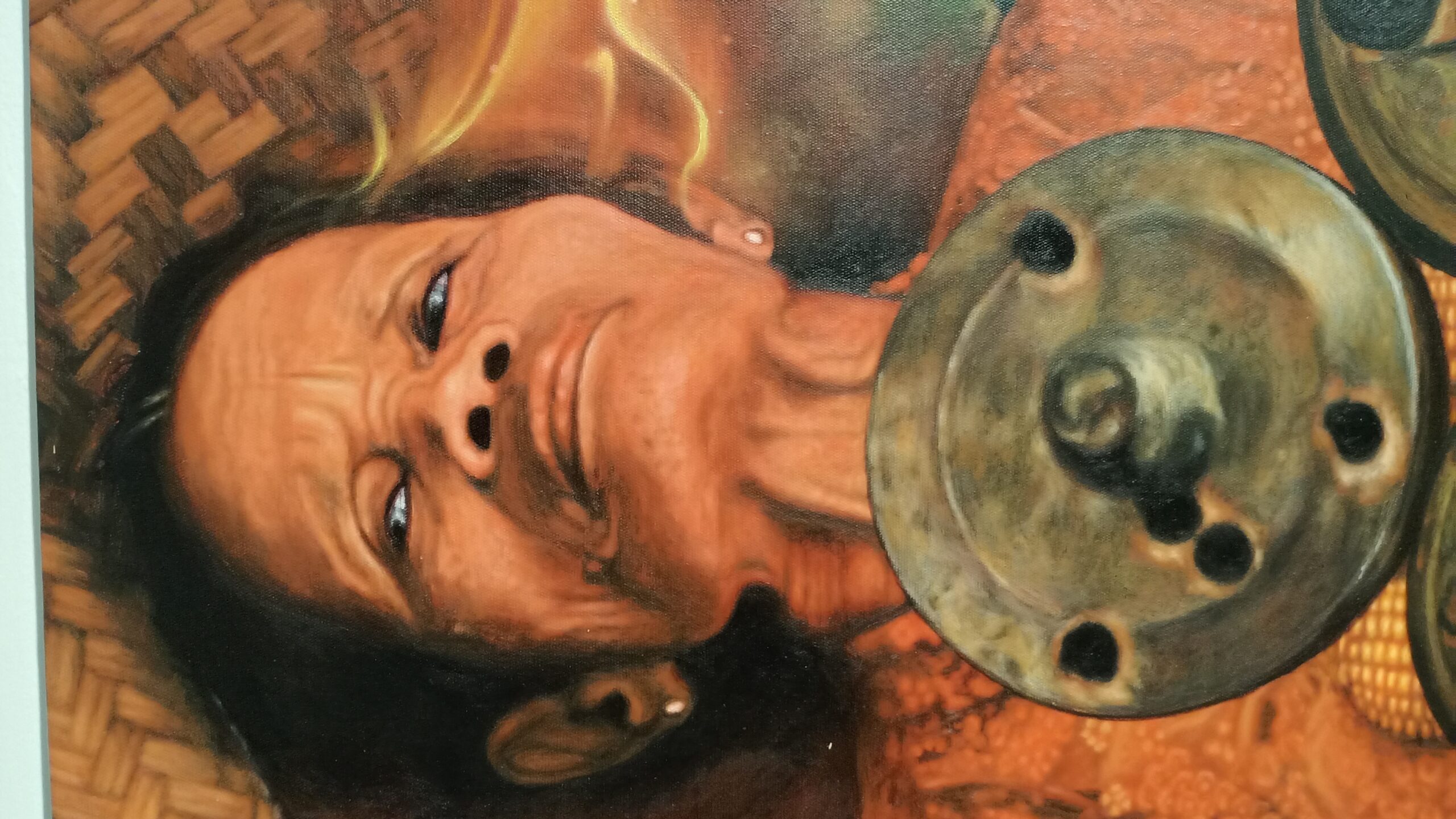

Lukisan yang satu lagi memperlihatkan seorang perempuan. Wajahnya tirus, matanya kosong menatap ke langit yang tak tergambar. Di tubuhnya, jagung-jagung kuning tersusun, dan di atasnya—seperti dada yang dijadikan panggung—terpasang deretan kenong gamelan, sebagian bolong, berkarat, dan retak. Dari bagian atas lukisan, cat merah menetes seperti darah. Di dekat kakinya, sebuah cobek berisi cabai merah dan bawang duduk diam di samping api yang menyala.

Tidak butuh waktu lama bagi pikiran saya untuk terseret ke satu fragmen sejarah yang kelam: tragedi 1965. Seakan simbol-simbol di hadapan saya membuka pintu yang selama ini hanya saya intip dari celah literatur, kesaksian, dan film dokumenter.

Simbol-Simbol yang Membakar Ingatan

Melihat dua karya itu, saya teringat pada kisah yang kerap muncul dalam riset saya mengenai penindasan terhadap organisasi rakyat pada awal Orde Baru. Judul yang menyebut “ladang tebu” dan “ladang jagung” memunculkan bayangan para petani yang pernah menjadi bagian dari Barisan Tani Indonesia (BTI), sayap organisasi tani yang aktif memperjuangkan reforma agraria. Mereka banyak datang dari desa-desa di Jawa, sebagian dari mereka adalah seniman rakyat yang tergabung dalam Lembaga Kesenian Rakyat (LEKRA), atau aktivis perempuan yang berjuang dalam Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI).

Gamelan bolong itu—saya merinding memandanginya—seakan menggaungkan kisah para seniman LEKRA yang ditangkap, diinterogasi, bahkan dieksekusi tanpa proses hukum. Bunyi yang semestinya mengalun dari bilah gamelan digantikan oleh sunyi yang berdarah.

Jagung di tubuh perempuan mengingatkan saya pada kisah Gerwani, yang dalam sejarah resmi Orde Baru kerap difitnah dan direduksi martabatnya. Jagung itu, pangan sehari-hari rakyat desa, menjadi metafor tubuh perempuan yang dilekatkan pada bumi, pada pangan, pada kehidupan—dan karenanya, juga pada kematian yang dirampas.

Cat merah menetes dari tepi kanvas, seperti darah yang tak tertampung oleh bingkai sejarah resmi. Api di dekat kaki, gunung meletus, kepala kerbau—semuanya mengikat satu narasi besar: pengorbanan, kemarahan alam, dan ritus kematian.

Kilas Balik: 1965, Tahun yang Membelah Bangsa

Untuk memahami getaran yang saya rasakan di hadapan dua lukisan ini, kita perlu mundur ke tahun 1965—tahun yang menjadi garis patah dalam sejarah Indonesia modern.

Pada 30 September 1965, sebuah peristiwa yang hingga kini kontroversial terjadi: penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI. Peristiwa itu segera dituduh sebagai kudeta yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Narasi resmi yang dibangun rezim Orde Baru kala itu menempatkan PKI dan seluruh organisasi yang diasosiasikan dengannya sebagai musuh negara.

BTI, LEKRA, dan GERWANI adalah tiga dari sekian banyak organisasi massa yang menjadi sasaran. Meski tidak semua anggotanya berafiliasi langsung dengan PKI, kedekatan ideologis mereka dengan agenda partai itu membuat mereka dibidik. Dalam hitungan minggu, gelombang penangkapan, penyiksaan, dan pembantaian menyapu Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara.

Sejarawan memperkirakan ratusan ribu orang dibunuh antara akhir 1965 hingga 1966. Banyak lainnya ditahan tanpa pengadilan selama bertahun-tahun, dikirim ke kamp kerja paksa seperti Pulau Buru.

Para petani anggota BTI yang pernah berjuang menuntut tanah untuk rakyat menjadi target di desa-desa. Mereka yang dikenal aktif di LEKRA—penulis, pelukis, pemain teater, musisi gamelan—menghilang tanpa jejak. Aktivis GERWANI, yang pernah mengkampanyekan pendidikan perempuan dan kesetaraan, difitnah melalui cerita-cerita sadis yang kemudian dibongkar sebagai propaganda.

Ladang Tebu dan Ladang Jagung: Metafor yang Tak Sekadar Agraris

Moelyono memilih “ladang tebu” dan “ladang jagung” bukan semata-mata sebagai lanskap pedesaan. Dalam sejarah konflik agraria di Indonesia, tanaman tebu dan jagung punya catatan panjang.

Tebu, komoditas penting sejak era kolonial, kerap memicu perebutan lahan. Di masa 1960-an, banyak lahan tebu dikuasai negara atau perusahaan, sementara petani penggarap hidup dalam kemiskinan. BTI terlibat aktif mengorganisir petani untuk menuntut redistribusi tanah—dan itu membuat mereka berhadapan langsung dengan penguasa.

Jagung, di sisi lain, adalah simbol pangan rakyat. Tidak seelitis padi, jagung menjadi makanan sehari-hari di banyak daerah. Meletakkan jagung di tubuh perempuan dalam lukisan itu seakan menunjukkan keterikatan perempuan desa dengan siklus hidup rakyat, sekaligus menjadi lambang kesuburan dan keberlangsungan—yang kemudian dihentikan secara brutal.

Di kedua lukisan, tubuh manusia mengapung di ladang, namun tubuh itu bukan mayat biasa. Ia adalah tubuh sejarah—membawa alat produksi (arit, jagung), alat ekspresi budaya (gamelan), dan beban luka kolektif.

Gamelan yang Ditembak, Arit yang Berkarat

Gamelan dalam karya kedua tampak bolong, seperti ditembus peluru. Ini bukan sekadar visual dramatis. Dalam konteks sejarah, ia adalah metafor pembungkaman budaya. LEKRA, sebagai organisasi kebudayaan yang dekat dengan PKI, mengusung prinsip “politik adalah panglima.” Para seniman mereka menciptakan karya untuk mendukung perjuangan rakyat. Ketika Orde Baru mengambil alih, karya-karya ini diberangus, para senimannya ditangkap atau dibunuh. Bunyi gamelan pun dibungkam, bahkan instrumennya pun “ditembak” dalam imaji.

Arit dalam karya pertama adalah lambang agraria. Berkaratnya arit itu seperti menandakan lumpuhnya gerakan tani setelah 1965. Alat kerja menjadi alat tuduhan—siapa yang memegangnya dianggap berafiliasi pada BTI, dan itu bisa berarti hukuman mati.

Api, Gunung, dan Kerbau: Alam Sebagai Saksi

Api di kedua lukisan menyala di dekat kaki tubuh-tubuh itu. Api bisa dibaca sebagai kemarahan, sebagai pembakaran, atau sebagai penyucian. Gunung meletus di latar belakang karya pertama bisa dilihat sebagai simbol ledakan konflik yang tak terbendung, sekaligus metafor bagi alam yang tak bisa menahan murka.

Kepala kerbau di sisi kanan karya pertama membawa lapisan makna yang lain. Kerbau adalah simbol pertanian, ketekunan, dan ritual. Dalam beberapa tradisi, kepala kerbau digunakan dalam upacara pengorbanan—memberikan nyawa untuk menyeimbangkan alam. Apakah Moelyono hendak mengatakan bahwa para petani korban 1965 adalah “kerbau-kerbau” yang dikorbankan demi tatanan baru?

Membaca Moelyono: Seni sebagai Pengingat Luka

Moelyono dikenal sebagai seniman yang dekat dengan isu-isu rakyat kecil. Ia bukan sekadar mengamati dari jauh, tapi terjun langsung ke komunitas, mendengarkan cerita mereka. Dalam dua karya ini, ia tampak menggabungkan estetika realisme dengan simbolisme politik yang padat.

Tekniknya yang rinci membuat figur-figur itu hidup, seakan kita bisa menyentuh kulit mereka atau merasakan panas api di ujung kanvas. Namun yang membuat karya ini mengguncang bukan sekadar teknik, melainkan keberanian membicarakan hal-hal yang selama puluhan tahun dibungkam.

Luka 1965 bukan hanya soal angka korban, tapi juga soal hilangnya sejarah alternatif, hilangnya suara, dan hilangnya hak untuk mengenang.

Refleksi: Mengapa Saya Langsung Terhubung ke 1965

Saya tidak pernah mengalami langsung tahun 1965. Generasi saya tumbuh di bawah Orde Baru yang menyajikan narasi tunggal tentang peristiwa itu. Namun, setelah membaca buku-buku, mendengar kesaksian penyintas, dan mengunjungi lokasi-lokasi tragedi, saya mulai mengenali pola: simbol-simbol kemiskinan desa, alat produksi tani, musik rakyat, dan tubuh perempuan yang diobjektifikasi—semuanya ada di arsip kelam itu.

Ketika melihat gamelan bolong, arit berkarat, jagung di tubuh perempuan, api, darah, kerbau, gunung, saya merasa seperti sedang membuka arsip yang hidup. Bukan arsip kertas, tapi arsip rasa—dan rasa itu adalah duka bercampur marah.

Penutup: Mengapung, Tapi Tak Pernah Tenggelam

Judul “mengapung” di kedua karya memberi nuansa ambigu. Mengapung bisa berarti belum tenggelam, tapi juga berarti tak bisa mendarat. Mungkin itulah posisi sejarah 1965 di Indonesia hari ini—selalu di permukaan ingatan, tapi tak pernah benar-benar diakui dan diselesaikan.

Moelyono, melalui dua lukisan ini, menempatkan tubuh-tubuh itu di hadapan kita. Kita tak bisa menghindar dari tatapan mereka, dari simbol-simbol yang mereka bawa. Dan mungkin, inilah fungsi seni yang paling mendasar: memaksa kita melihat apa yang ingin kita lupakan, dan mengingatkan bahwa lupa adalah bentuk kematian kedua.

Be First to Comment