Opini

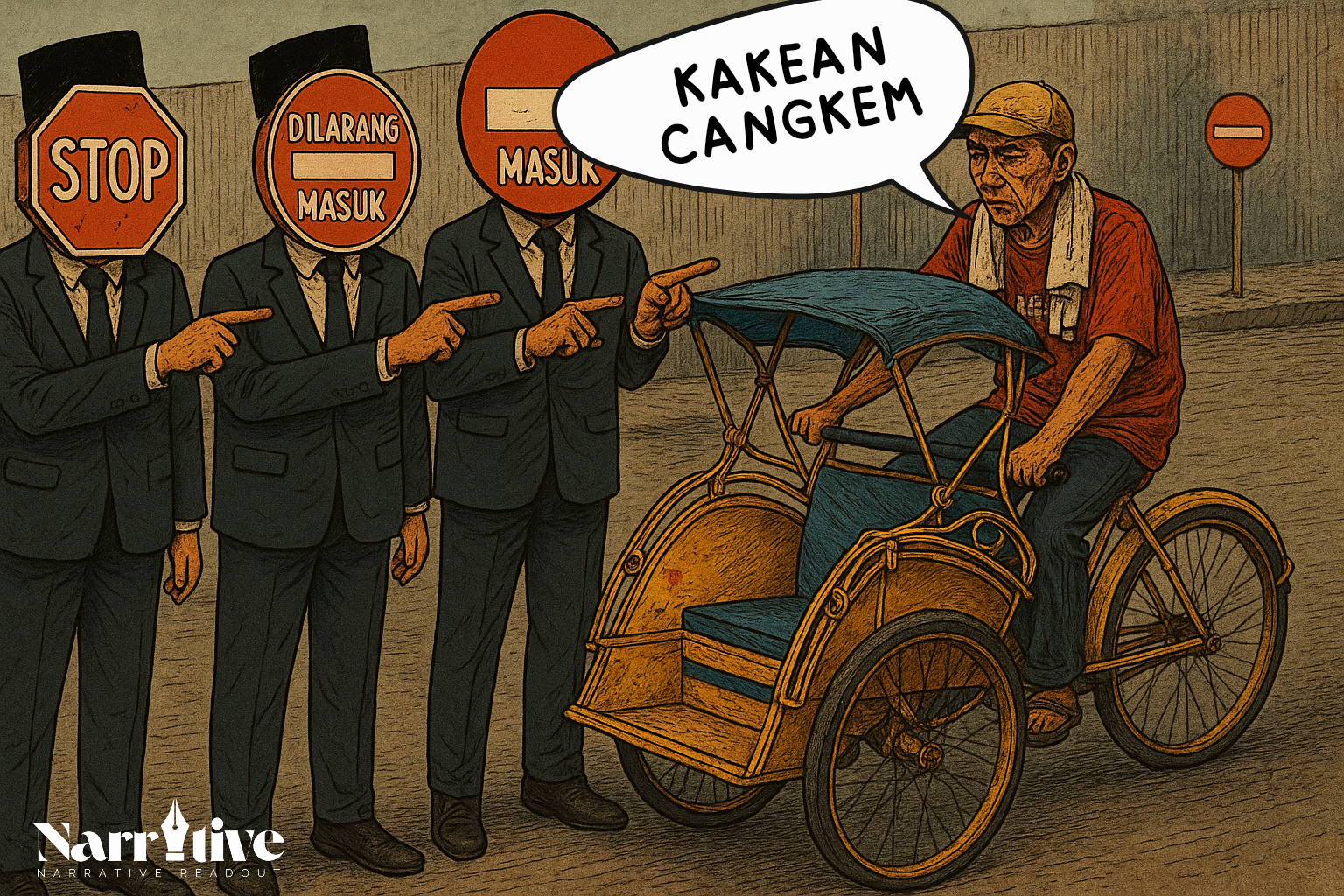

Kritik kultural terhadap gaya komunikasi pemerintah Indonesia yang hanya tahu bahasa perintah dan larangan, tanpa cinta pada kemanusiaan. Kota dihiasi rambu lalu lintas seperti halnya rakyat yang dijadikan objek birokrasi dan sumber pemasukan negara.

Hiasan Kota Kita Adalah Rambu Lalu Lintas: Perintah dan Larangan

Kota kita dihiasi bukan oleh karya seni publik, bukan oleh ruang kultural yang memanggil dialog antarwarga, bukan oleh taman dengan pohon rindang yang menyejukkan mata. Hiasan kota kita adalah rambu lalu lintas. Papan besi dingin berwarna merah, biru, kuning dengan aksara tegas, sering kali keras: Dilarang Parkir, Stop, Belok Kiri Ikuti Lampu, Dilarang Masuk, Jalan Satu Arah, Hati-Hati. Seluruh lanskap visual urban dipenuhi bahasa perintah dan larangan. Simbol komunikasi yang mengatur, membatasi, dan mendisiplinkan. Dan ironisnya, gaya komunikasi pemerintah kita persis sama dengan estetika jalanan itu: kering, otoriter, tidak ada cinta pada kemanusiaan. Negara bicara kepada rakyat dengan bahasa command and control, seakan rakyat hanyalah sekumpulan kendaraan yang harus diarahkan agar tidak menabrak kepentingan penguasa.

Kita hidup dalam lanskap di mana pemerintah lebih fasih mengucapkan kata dilarang ketimbang kata diperbolehkan. Lebih suka menyusun daftar panjang perintah ketimbang membuka ruang partisipasi. Dan jika kebetulan mereka mengucapkan kalimat cinta kepada rakyat, itu biasanya terjadi di depan sorot kamera, ketika perayaan hari besar atau saat mereka tahu mikrofon media nasional sedang menyala. Begitu lampu kamera padam, begitu sorakan “hidup rakyat” menghilang, operasi bawah meja dimulai kembali: pungutan liar, proyek yang digoreng, anggaran dikorupsi, pajak diperas, dan rakyat kembali diposisikan sebagai objek yang diperah, bukan subjek yang dicintai.

Apa yang terjadi di jalanan kota hanyalah representasi visual dari sistem komunikasi negara. Rambu lalu lintas tidak lahir netral; ia adalah manifestasi dari mentalitas pemerintah yang percaya rakyat perlu diatur, diperingatkan, ditakuti dengan simbol larangan. Sama seperti bagaimana birokrasi berkomunikasi dengan rakyat: surat edaran penuh larangan, undang-undang yang lebih sering menghukum ketimbang melindungi, kebijakan publik yang lebih sering memerintah ketimbang merangkul. Kita tidak melihat negara yang berkata “kami percaya kepadamu,” yang ada adalah negara yang berkata “awas, jika kau melanggar kami tindak.”

Bahasa yang hanya mengenal larangan dan perintah pada akhirnya melahirkan jarak. Pemerintah tidak membangun hubungan emosional dengan rakyatnya, melainkan menempatkan rakyat sebagai anak-anak yang harus dipukul penggaris bila salah menulis. Padahal, rakyat bukan murid SD yang harus didisiplinkan. Rakyat adalah warga negara yang memiliki hak, kehendak, dan perasaan. Bahasa negara seharusnya bukan hanya “dilarang” atau “wajib,” melainkan “mari bersama,” “kami hadir,” atau bahkan “kami mendengarkan.” Sayangnya, kosakata cinta itu tidak pernah benar-benar kita dengar, kecuali di musim kampanye.

Mari kita tengok fenomena keseharian: ketika ada operasi razia lalu lintas, yang pertama kali hadir bukanlah bahasa edukasi, melainkan bahasa represif. Polisi berdiri di ujung jalan dengan wajah dingin, tangan mengacungkan tanda “stop.” Tidak ada ruang dialog, tidak ada edukasi tentang kenapa rambu itu penting, yang ada hanya denda, tilang, atau “damai di tempat.” Bukankah itu cerminan miniatur bagaimana negara mengatur hal lain yang lebih besar? Dalam urusan pajak, dalam urusan tanah, dalam urusan kesejahteraan sosial: rakyat lebih sering ditodong dengan kewajiban ketimbang dirangkul dengan pengertian. Pemerintah lebih memilih tampil sebagai rambu besi daripada sebagai teman bicara.

Kota kita pun menjadi panggung estetika larangan. Di setiap sudut, rambu memerintah dan melarang, membentuk atmosfer yang membuat kita terbiasa patuh tanpa bertanya. Dan perlahan, rakyat dipaksa terbiasa menerima gaya komunikasi negara yang serupa: jangan bertanya, cukup ikuti aturan. Jika aturan itu cacat logika atau menyakitkan, negara tidak peduli. Yang penting rakyat tidak melawan. Sebab bagi negara, rakyat bukan mitra, melainkan objek birokrasi. Objek yang bisa dieksploitasi demi kebun pemasukan negara: pajak, retribusi, tilang, pungutan. Negara hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pemungut.

Namun, mari kita tanyakan: apakah fungsi negara hanya sebatas itu? Apakah negara hanya seperti polisi lalu lintas yang berdiri di perempatan dengan peluit di mulut dan tangan menuding kiri-kanan? Jika negara hanya sekadar itu, maka ia tidak lebih dari papan besi raksasa yang berdiri di alun-alun kota: dingin, kaku, tanpa jiwa. Padahal, sebuah pemerintahan seharusnya memiliki empati, kemampuan mendengarkan, dan kapasitas untuk mencintai rakyatnya bahkan ketika kamera tidak menyala. Sayangnya, cinta semacam itu tampaknya barang langka di negeri ini.

Kita bisa melihat contohnya saat bencana alam terjadi. Pemerintah tiba dengan kamera, membagikan bantuan, tersenyum di depan rakyat miskin yang rumahnya hancur. Tapi di balik layar, logistik sering dipotong, distribusi diperlambat, dan rakyat harus menunggu hingga televisi selesai menayangkan citra kepedulian. Begitu sorot kamera padam, bantuan menguap. Sama halnya dengan proyek pembangunan: pejabat hadir untuk meresmikan jembatan, memotong pita, membagikan senyum. Tetapi di bawah meja, proyek itu penuh mark-up, biaya digelembungkan, dan rakyat akhirnya membayar melalui pajak. Lagi-lagi, rakyat hanyalah objek, bukan subjek.

Retorika cinta pemerintah kepada rakyat kita ibarat cat kusam yang dipoles di atas rambu karatan. Ia terlihat manis hanya dari jauh, tetapi jika kita dekati, yang muncul hanyalah bau besi berkarat. Pemerintah tidak pernah belajar untuk mengucapkan cinta yang tulus kepada rakyatnya. Mereka hanya tahu cara memerintah dan melarang. Dan selama bahasa itu tidak berubah, kita akan terus hidup di kota yang dihiasi rambu-rambu larangan, bukan ruang kultural yang menumbuhkan kebersamaan.

Kritik terhadap gaya komunikasi negara ini bukan sekadar kritik estetika atau gaya bahasa. Ini menyentuh inti persoalan: sebuah pemerintahan yang hanya tahu bahasa larangan dan perintah pada akhirnya melahirkan birokrasi yang kaku, korupsi yang merajalela, dan alienasi rakyat terhadap negaranya sendiri. Sebab rakyat tidak merasa dicintai, tidak merasa dipercaya, dan tidak merasa dihormati. Mereka hanya merasa diawasi, diperas, dan dimanfaatkan.

Kota yang sehat seharusnya bukan dihiasi oleh rambu-rambu perintah dan larangan semata, tetapi oleh karya yang membangun rasa saling percaya. Ruang publik yang mengajak warga berinteraksi, mural yang memanggil imajinasi, papan informasi yang mendidik dengan empati. Tetapi semua itu jarang kita temui. Sebaliknya, kita dibanjiri simbol larangan, perintah, dan ancaman sanksi. Sebuah estetika yang mengekspresikan jiwa negara: represif, bukan partisipatif.

Mungkin sudah saatnya kita mengubah pertanyaan: bukan sekadar “apa fungsi rambu lalu lintas,” melainkan “kenapa kota kita dihiasi hanya oleh rambu-rambu itu?” Kenapa bahasa negara berhenti di level perintah dan larangan? Kenapa cinta tidak pernah menjadi bahasa resmi negara? Sebab jika pemerintah hanya tahu cara melarang dan memerintah, tanpa pernah merangkul, maka sejatinya mereka sedang membangun kota yang penuh papan besi, bukan kota yang penuh kehidupan. Dan pada akhirnya, rakyat akan selalu merasa hidup di bawah komando, bukan dalam pelukan.

Kita berhak menuntut lebih dari sekadar rambu. Kita berhak menuntut bahasa cinta dari negara: bahasa yang hadir bukan hanya di depan kamera, bukan hanya di musim kampanye, tetapi dalam keseharian birokrasi. Bahasa yang mengakui rakyat sebagai manusia, bukan objek pungutan. Bahasa yang membangun kepercayaan, bukan sekadar menebar ancaman. Sebab jika tidak, kita akan terus berjalan di kota yang penuh larangan, di bawah negara yang hanya tahu cara memerintah—dan lupa bagaimana mencintai.

Be First to Comment