Esai

Analisis kritis fatwa haram sound horeg sebagai kontrol identitas budaya rakyat. Telaah performatif, media, dan resistensi digital dalam budaya kampung.

Fatwa Haram Sound Horeg: Suara Rakyat & Kuasa Moral

Pendahuluan: Membaca Suara Rakyat Lewat Lensa Akademik

Tulisan ini bukan sekadar luapan opini atau reaksi sesaat terhadap polemik yang sedang ramai. Esai ini mencoba menghadirkan pembacaan yang lebih dalam dan reflektif atas fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat khususnya soal fatwa haram terhadap penggunaan sound system dalam hajatan rakyat atau yang dikenal sebagai sound horeg. Dengan menggabungkan pendekatan teori identitas performatif, analisis wacana media, hingga dinamika resistensi di ruang digital, tulisan ini bertujuan membuka ruang dialog yang lebih luas tentang bagaimana ekspresi budaya rakyat sering kali dibenturkan dengan moralitas dominan. Ini adalah upaya sederhana untuk melihat lebih jauh bukan hanya tentang siapa yang bersuara, tapi juga siapa yang berhak menentukan batasan suara itu.

—

Di Balik Suara yang Dipermasalahkan

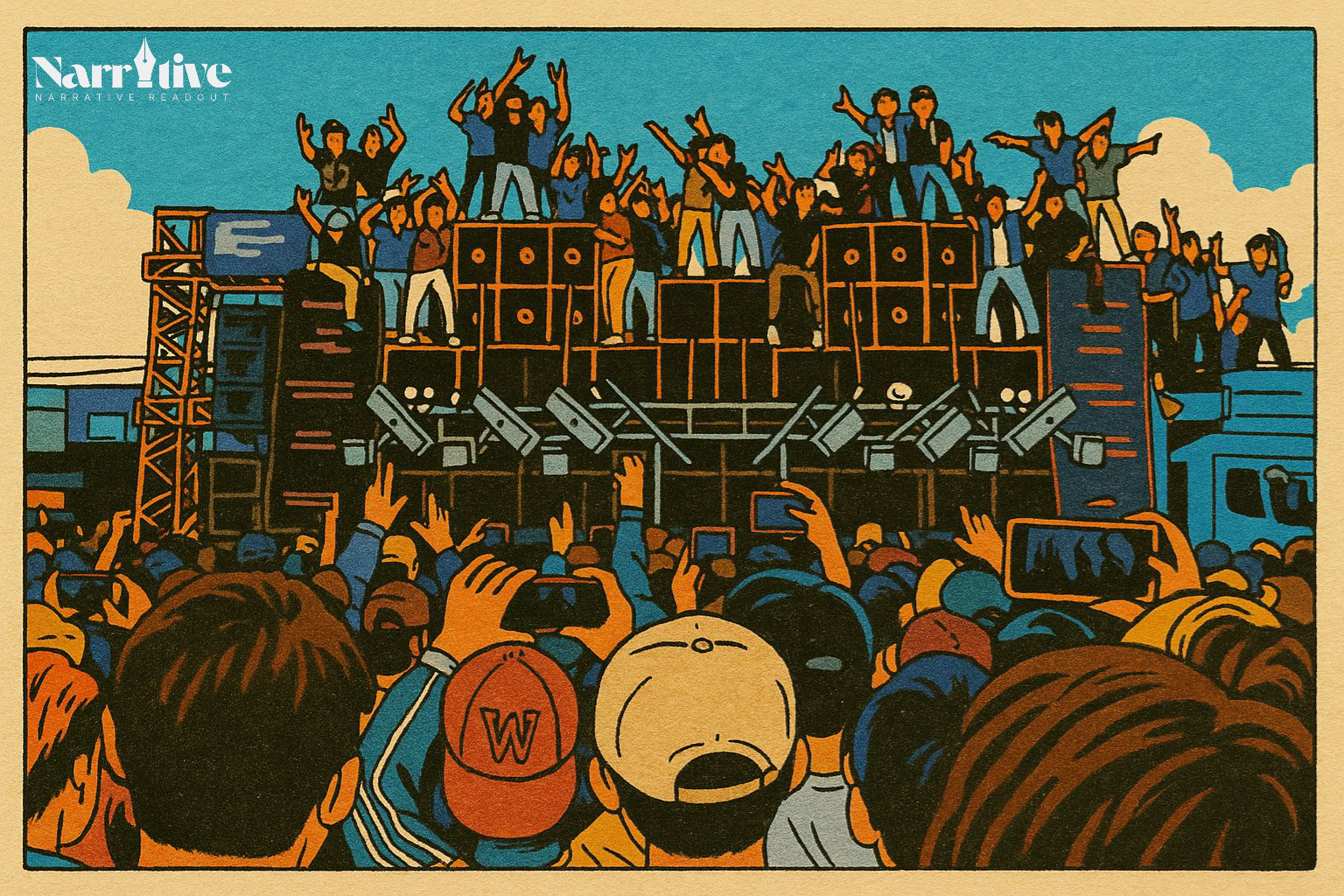

Jawa Timur, Di sebuah jalan kampung di Kabupaten Malang, iring-iringan masyarakat berjalan pelan. Di depan mereka, sepasang speaker besar diangkut di atas pikap, menghentak lagu remix dangdut dengan dentuman bass yang mengguncang dada. Warga berkerumun menonton, tertawa, menari, merekam dengan ponsel. Ini bukan konser, bukan festival. Ini hajatan rakyat dan sound horeg adalah bintang utamanya.

Namun, suara itu kini dinilai terlalu nyaring. Bukan hanya di telinga, tapi juga dalam ruang moral dan keagamaan. Beberapa tokoh ulama di Jawa Timur menyerukan fatwa haram terhadap sound horeg, menyebutnya sebagai sumber kemudaratan, gangguan ketertiban, bahkan mencederai nilai-nilai Islam[^1].

Pertanyaannya bukan sekadar “boleh atau tidak”, melainkan mengapa ekspresi suara dari rakyat kecil dengan cepat diberi label haram, dan bagaimana wacana tersebut dibentuk, disebarkan, dan ditantang?

Untuk menjawab itu, kita perlu mengurai fenomena ini secara mendalam melalui tiga pendekatan analisis wacana:

1. Performatif & Identitas – bagaimana identitas sosial dipentaskan lewat sound horeg.

2. Framing Media – bagaimana media membentuk narasi dominan tentang suara rakyat.

3. Wacana Digital – bagaimana perlawanan terhadap fatwa muncul di ruang sosial media.

—

1. Sound Horeg Sebagai Ekspresi Identitas Kelas Bawah

Bagi banyak masyarakat di pedesaan Jawa Timur dan kota-kota kecil di sekitarnya, sound horeg bukan sekadar alat pengeras suara. Ia adalah bagian dari ritual sosial yang mengiringi kehidupan sehari-hari. Dari pernikahan, khitanan, hingga perayaan ulang tahun, sound system besar digunakan untuk menciptakan suasana meriah.

Dalam konteks ini, sound horeg adalah performa identitas kelas bawah. Ia adalah cara masyarakat menyatakan bahwa mereka juga berhak merayakan kehidupan, mengekspresikan kegembiraan, dan tampil di ruang sosial, meskipun bukan dengan resepsi mewah atau musik orkestra[^2].

Mengacu pada pemikiran Judith Butler, identitas bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi dibentuk melalui tindakan berulang yang memperagakan makna sosial[^3]. Maka, suara keras dari speaker bukan hanya soal volume melainkan ekspresi sosial yang menunjukkan eksistensi kelompok masyarakat yang kerap dipinggirkan.

—

2. Framing Media: Siapa yang Bersuara, Siapa yang Dibungkam?

Media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang isu ini. Jika kita amati berbagai pemberitaan dari media daring dan cetak, narasi yang dibangun cenderung sepihak: menekankan sisi gangguan, keresahan, dan ketidaksopanan dari penggunaan sound horeg[^4].

Dalam teori framing, seperti dijelaskan oleh Robert Entman, media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi membingkai realitas menentukan mana yang dianggap penting dan mana yang layak diabaikan[^5]. Dalam kasus ini, framing media memperlihatkan dominasi suara elite tokoh agama, pejabat, dan kelas menengah urban—sementara pengalaman warga kampung hanya tampil sebagai gangguan.

Hal ini menciptakan semacam delegitimasi budaya. Ketika suara rakyat tidak masuk ke dalam bingkai wacana publik resmi, maka ekspresi mereka mudah untuk dicap sebagai “tidak layak”, “liar”, atau “maksiat”.

—

3. Arena Wacana Digital: Resistensi dari Bawah

Namun di luar ruang media formal, narasi tandingan tumbuh subur di media sosial. Di TikTok, Instagram, Facebook, dan grup-grup lokal, masyarakat mulai menyuarakan pendapat mereka secara terbuka. Bukan dalam bentuk debat panjang, melainkan melalui video parodi, komentar sarkastik, dan meme satir yang menyindir larangan terhadap sound horeg.

Salah satu video yang ramai dibagikan memperlihatkan iring-iringan pengantin kampung dengan sound system besar, lalu muncul teks overlay: “Kalau bukan sound ini, terus hiburan kita apa? Dengerin ceramah terus?” Meme lain menggambarkan warga menggotong speaker dengan caption: “Biar hidup nggak sunyi kaya keputusan bapak-bapak rapat musyawarah.”

Ragam konten seperti ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena resistensi digital, tempat masyarakat akar rumput mengekspresikan ketidaksetujuan mereka secara kreatif dan kolektif. Alih-alih lewat protes formal, suara perlawanan itu muncul dalam bentuk budaya populer: remix lagu kampung, lelucon visual, dan komentar spontan yang menyentil logika fatwa moralistik.

Dalam teori wacana digital, partisipasi seperti ini disebut sebagai bentuk produksi makna dari bawah sebuah cara masyarakat memperjuangkan ruang simbolik mereka sendiri di tengah narasi dominan[^6].

—

4. Ketegangan Kelas, Agama, dan Politik Moral

Fatwa terhadap sound horeg membuka pertanyaan yang lebih luas tentang relasi antara moralitas, kekuasaan, dan kelas sosial. Ketika ekspresi budaya rakyat bawah dinilai sebagai bising, tak bermoral, atau tidak Islami, maka yang sedang terjadi bukan sekadar regulasi suara melainkan pembatasan terhadap siapa yang boleh tampil dan bersuara di ruang publik.

Teori Pierre Bourdieu menyebut bahwa selera dan ekspresi budaya sering dijadikan alat kekuasaan simbolik oleh kelas dominan[^7]. Dalam hal ini, fatwa menjadi perangkat ideologis yang menyatakan mana budaya yang dianggap “beradab” dan mana yang tidak. Di sinilah ketegangan antara pusat dan pinggiran, moralitas formal dan ekspresi spontan rakyat, menjadi semakin jelas.

—

Penutup: Suara Rakyat Adalah Realitas Sosial

Fenomena fatwa haram terhadap sound horeg membuka mata kita bahwa perdebatan tentang kebisingan ini bukanlah soal teknis, tapi soal kekuasaan. Ketika identitas budaya kelas bawah ditertibkan atas nama syariat, ketika suara mereka dianggap gangguan, dan ketika media tidak memberi mereka ruang bicara, maka kita harus waspada: ini bukan sekadar pembatasan, ini adalah perampasan makna dan agensi.

Namun rakyat tidak diam. Lewat ruang digital, mereka menciptakan resistensi, narasi tandingan, dan memperjuangkan makna hidup yang mereka miliki sendiri—meski dalam bentuk musik remix dan lampu kelap-kelip.

Karena dalam masyarakat yang bebas dan adil, setiap orang punya hak untuk bersuara—dalam segala bentuk dan frekuensinya.

—

Catatan Kaki:

[^1]: Laporan dari media lokal seperti Radar Jatim dan Tribun Jatim mencatat bahwa sejumlah tokoh ulama di Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg telah melanggar nilai-nilai syariat karena menyebabkan kegaduhan, mengganggu warga, dan tak mencerminkan etika Islam.

[^2]: Lihat James C. Scott, Weapons of the Weak (1985), tentang simbol-simbol kecil sebagai perlawanan kelas bawah.

[^3]: Judith Butler, Gender Trouble (1990), Bodies That Matter (1993).

[^4]: Lihat pola pemberitaan media daring yang lebih banyak memberi ruang pada pernyataan tokoh formal ketimbang pelaku budaya.

[^5]: Robert M. Entman, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm (1993).

[^6]: Berdasarkan observasi konten TikTok dan meme populer, ekspresi satir warga menunjukkan artikulasi wacana resistensi terhadap moralitas tunggal.

[^7]: Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1979).

Be First to Comment