Esai

Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, artikel ini mengevaluasi kondisi negara dari sudut pandang rakyat dan pemerintah. Sebuah refleksi mendalam atas makna kemerdekaan yang belum sepenuhnya dirasakan.

Refleksi Kritis Kemerdekaan Indonesia: Evaluasi Negara Jelang 17 Agustus

Delapan dekade telah berlalu sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jakarta. Usia yang seharusnya membawa kebijaksanaan, kematangan, dan ketegasan dalam berpihak pada rakyat. Namun menjelang perayaan 80 tahun kemerdekaan, pertanyaan mendasar justru kembali mencuat: sudah sejauh mana Indonesia benar-benar merdeka? Apakah rakyatnya merasa hidup dalam negara yang adil, demokratis, dan menjamin kesejahteraan bagi semua?

Indonesia hari ini berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, negara telah membuktikan daya tahannya melewati berbagai krisis—dari reformasi 1998, pandemi COVID-19, hingga transisi politik terbaru pasca pemilu 2024 yang penuh kegaduhan dan kontroversi. Namun di sisi lain, berbagai krisis lama justru tetap bercokol, bahkan bertransformasi dalam bentuk baru yang lebih sistemik dan terselubung. Ketimpangan sosial, korupsi struktural, kerusakan ekologi, serta menurunnya kualitas demokrasi digital, adalah gejala-gejala yang menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diwarisi belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari rakyat.

Pemerintah di bawah kekuasaan pasca-Pemilu 2024 menghadapi tantangan besar: bagaimana membuktikan bahwa kekuasaan bukan hanya rotasi elit, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan rakyat. Namun sayangnya, banyak kebijakan yang dikeluarkan masih menunjukkan keberpihakan pada investasi besar, pembangunan megaproyek, dan kompromi politik yang menjauh dari aspirasi publik. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang terus digenjot, misalnya, sering kali diklaim sebagai simbol kemajuan, padahal menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan sosial, penggusuran masyarakat adat, serta ketimpangan dalam alokasi anggaran nasional.

Di kota-kota besar, masyarakat kelas menengah menikmati internet cepat, moda transportasi modern, dan ruang-ruang publik yang bersih. Namun di pelosok Papua, Maluku, dan sebagian wilayah Nusa Tenggara, akses terhadap pendidikan, air bersih, dan fasilitas kesehatan masih menjadi perjuangan harian. Disparitas ini menegaskan bahwa pembangunan masih berwatak sektoral, menumbuhkan ilusi kemajuan yang tidak merata. Kemerdekaan seharusnya menghapus jurang antara yang hidup di pusat dan yang berada di pinggiran, bukan justru memperlebar batasnya.

Krisis iklim juga menjadi ancaman nyata. Dalam usia 80 tahun ini, Indonesia menghadapi tantangan ekologis yang belum pernah sebesar ini sebelumnya: banjir bandang, gagal panen, kebakaran hutan, dan krisis air mulai menjadi rutinitas musiman. Namun, pendekatan negara terhadap isu ini masih terlalu reaktif, teknokratis, dan minim partisipasi rakyat. Perlindungan terhadap lingkungan hidup sering kali ditabrak demi kepentingan ekspansi industri dan tambang. Di banyak daerah, rakyat yang mencoba melindungi wilayah adat dan ekosistem lokal justru dikriminalisasi, dituduh menghambat pembangunan nasional. Padahal, jika kemerdekaan adalah tentang kedaulatan, maka rakyat seharusnya juga berdaulat atas tanah, hutan, dan lautnya.

Kemerosotan demokrasi juga semakin kentara. Setelah dua dekade reformasi, Indonesia menghadapi gejala “demokrasi kosmetik”—di mana sistem pemilu masih berjalan, namun ruang kritik menyempit, partisipasi publik dibatasi, dan media massa dikuasai oleh segelintir pemilik modal yang juga bermain dalam politik praktis. Ruang digital, yang awalnya menjadi kanal alternatif warga untuk bersuara, kini diawasi ketat dengan algoritma, regulasi siber, dan ancaman UU ITE. Aktivisme digital berisiko dikriminalisasi, sementara disinformasi politik terus dipelihara untuk membentuk opini yang menguntungkan penguasa. Negara tampak gagap membedakan antara kritik dan ancaman, antara oposisi dan ujaran kebencian. Ini bukan lagi sekadar kemunduran, melainkan ancaman serius terhadap kemerdekaan berpikir.

Di ranah hukum, harapan akan keadilan masih kerap dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Korupsi masih menjangkiti lembaga-lembaga publik, bahkan di institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi itu sendiri. Banyak kasus besar menguap tanpa kejelasan, sementara aktivis dan warga biasa dihukum cepat karena menyuarakan ketidakadilan. Hukum tak lagi dirasakan sebagai pelindung, melainkan sebagai alat pengatur ketertiban semu yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan menjadi barang langka yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki kuasa dan sumber daya.

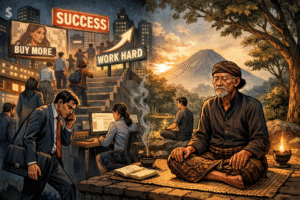

Namun, di tengah kegagalan-kegagalan itu, rakyat Indonesia tak pernah benar-benar berhenti berjuang. Di banyak sudut kampung, pesisir, dan kota, tumbuh komunitas-komunitas rakyat yang terus berinovasi: koperasi pangan, pendidikan akar rumput, kolektif budaya, hingga solidaritas digital. Mereka tidak menunggu perintah negara, tidak mengandalkan proyek bantuan, tapi membangun dari bawah, dari kebutuhan lokal yang riil. Inilah wajah sejati kemerdekaan: bukan sekadar hasil diplomasi elite, tapi buah dari kesadaran kolektif untuk hidup bermartabat tanpa bergantung pada kekuasaan pusat.

Sayangnya, inisiatif-inisiatif ini kerap tidak mendapatkan dukungan struktural. Banyak dari mereka justru beroperasi dalam ketakutan—takut dibubarkan, dituduh menyebarkan ideologi terlarang, atau dicap sebagai pengganggu stabilitas nasional. Negara masih gagal membedakan antara inisiatif rakyat dan ancaman terhadap negara. Padahal, tanpa partisipasi rakyat yang otonom, negara hanyalah mesin kekuasaan kosong yang berputar pada dirinya sendiri.

Tepat pada usia 80 tahun ini, seharusnya Indonesia tidak hanya merayakan sejarah, tapi secara jujur mengevaluasi keberadaannya di masa kini. Apakah pembangunan nasional telah selaras dengan cita-cita proklamasi? Apakah kekuasaan digunakan untuk memperkuat rakyat, atau justru menjauh dari mereka? Dan apakah narasi kemerdekaan yang selama ini diagungkan benar-benar inklusif terhadap seluruh kelompok—termasuk mereka yang selama ini disingkirkan oleh sistem: perempuan, buruh migran, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya?

Refleksi ini penting bukan untuk menggerogoti semangat kebangsaan, tapi justru untuk menyelamatkannya dari kebangkrutan makna. Nasionalisme bukan hanya soal mencintai tanah air secara buta, melainkan keberanian untuk mengkritik dan memperbaiki negara agar ia tetap berpihak pada rakyat. Perayaan 80 tahun kemerdekaan bukan waktunya mengulang slogan dan seremonial lama, melainkan momen untuk merumuskan ulang masa depan bangsa dengan lebih jujur, adil, dan membebaskan.

Sebab jika tidak, kita hanya akan memperingati kemerdekaan sebagai rutinitas tahunan yang kehilangan jiwa. Sementara di luar ruang perayaan, rakyat masih bergulat dengan persoalan-persoalan dasar: makanan, pekerjaan, lingkungan, dan hak bersuara. Dan jika negara tak segera berbenah, bukan tidak mungkin peringatan 100 tahun kemerdekaan nanti hanya akan jadi perayaan kaum elite yang dibangun di atas reruntuhan harapan rakyat yang dikhianati.

Be First to Comment