Opini

Fenomena downtrading di Indonesia bukan sekadar pola konsumsi hemat. Ini cermin rapuhnya psikologi kelas menengah yang terjebak ilusi simbol status. Baca analisis kritisnya di sini.

Downtrading dan Psikologi Ilusi Kelas Menengah: Antara Rasa Aman Semu dan Konsumsi Simbolik

Pendahuluan

Fenomena “downtrading” atau penurunan gaya konsumsi yang kini menjangkiti kelas menengah Indonesia bukan sekadar pilihan rasional akibat tekanan ekonomi. Ia adalah gejala yang jauh lebih dalam: manifestasi dari krisis identitas, psikologi sosial yang rapuh, dan ilusi kemapanan yang dibentuk oleh budaya konsumsi simbolik. Di tengah tekanan inflasi dan ketimpangan struktural, kelas menengah mencoba bertahan, bukan dengan menyusun ulang nilai hidup, tetapi dengan berpura-pura: hadir di mal tanpa belanja, makan murah sambil mengenakan pakaian mahal, membeli barang diskon tapi tetap sibuk menampilkan citra estetis di media sosial. Ini bukan strategi bertahan hidup—ini adalah refleksi brutal dari kontradiksi kelas.

Downtrading: Ilusi Adaptasi atau Reproduksi Kepalsuan?

Downtrading sering dibingkai sebagai adaptasi cerdas: mengganti produk premium dengan generik, beralih dari toko fisik ke marketplace digital, atau dari restoran ke kaki lima. Tapi di balik itu, ada kegamangan kelas yang tak bisa disembunyikan. Kelas menengah tidak sedang berhemat karena sadar diri, mereka sedang berhemat karena dipaksa, sembari tetap menjaga topeng gaya hidup yang telah menjadi identitasnya.

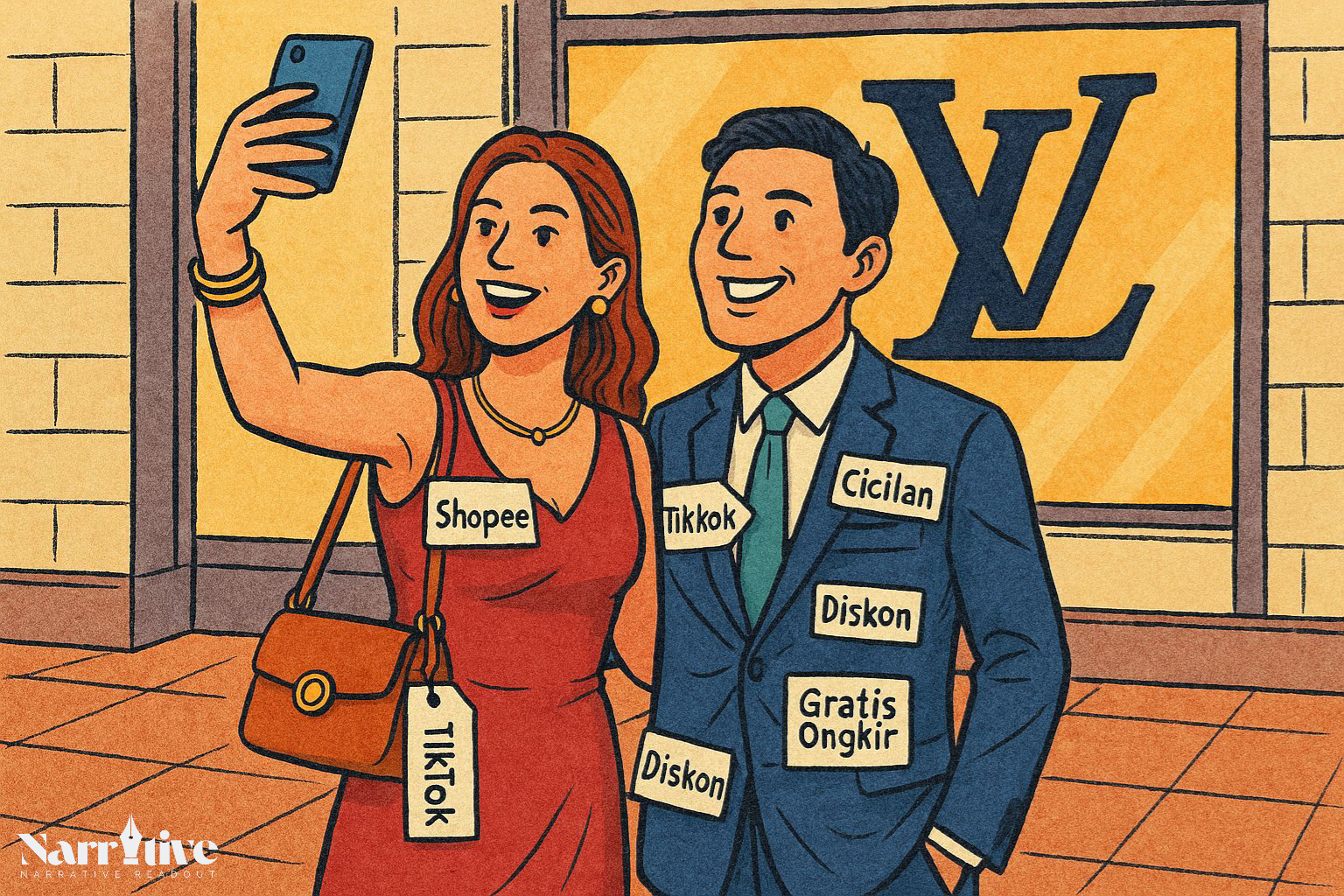

Mereka tidak benar-benar ingin meninggalkan mal atau brand; mereka hanya mengganti metode untuk tetap dekat dengan citra itu. Jalan-jalan di pusat perbelanjaan, bukan untuk belanja, tapi untuk mempertahankan narasi. Feed Instagram tetap harus estetik, meski isinya hasil diskon besar-besaran. Ini bukan sekadar konsumsi hemat, ini adalah konsumsi simbolik yang terselubung.

Psikologi Kelas Menengah: Terlalu Takut Gagal, Terlalu Sibuk Berpura-pura

Kelas menengah Indonesia bukan entitas mapan secara ekonomi, tapi mereka mapan dalam mimpi. Mereka dibesarkan dengan narasi bahwa kerja keras membawa kesuksesan, bahwa konsumsi adalah tanda keberhasilan, bahwa tampil “layak” adalah syarat diterima sosial. Maka ketika realitas ekonomi mengguncang, yang dipertahankan bukan substansi hidup, tapi kulitnya.

Kebutuhan akan pengakuan membuat mereka terus mengejar simbol. Bahkan saat tak mampu, mereka mencari cara lain agar tetap tampak bisa. Marketplace, paylater, diskon, barter gaya hidup, semuanya jadi solusi semu. Disonansi kognitif antara realitas dan citra memaksa mereka hidup dalam zona abu-abu: tidak benar-benar miskin, tapi tak pernah benar-benar aman.

Ruang Publik Sebagai Teater Konsumsi

Mal, kafe, dan tempat umum lain menjadi panggung sandiwara sosial. Individu hadir bukan untuk membeli, tapi untuk mempertahankan posisi dalam hierarki citra. Selfie, pakaian bagus, tas bermerek—semuanya adalah properti visual demi mempertahankan status. Mereka hadir di ruang konsumsi bukan sebagai subjek ekonomi, tapi sebagai aktor sosial yang takut dilupakan.

Simbol lebih penting daripada substansi. Sepatu mahal bisa dipakai meski dibeli pakai cicilan. Minuman kopi kekinian tetap dikonsumsi, meski menu makannya diganti mie instan. Ada obsesi untuk terus terlihat baik, meski hidup sudah mulai meletup di dalam. Inilah kontradiksi psikologis paling telanjang dari kelas menengah hari ini.

Downtrading sebagai Anomali Sosial: Rasional di Ekonomi, Irasional dalam Citra

Fenomena ini adalah anomali. Secara ekonomi terlihat logis—berhemat. Tapi secara sosial dan psikologis, ia sangat tidak rasional. Orang tetap mengejar citra, tetap membeli hal tak perlu, tetap hidup di bawah tekanan gaya hidup yang sebenarnya bisa dilepaskan.

Ada kegagalan kolektif untuk memaknai ulang apa arti hidup baik. Karena sejak awal hidup baik diukur dari yang tampak, bukan dari yang dirasa. Maka konsumsi bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal pengakuan. Downtrading justru memperkuat logika ini: membeli barang murah yang tampak mahal, hidup hemat yang tetap bisa dipamerkan. Mereka seolah sedang waras, padahal hanya menyempurnakan kegilaan struktural.

Rapuhnya Struktur Ekonomi dan Gagalnya Sistem Sosial

Kerapuhan kelas menengah bukan hanya soal penghasilan, tapi tentang sistem yang membiarkan mereka bergantung pada utang konsumtif dan janji-janji kemapanan semu. Satu guncangan kecil—PHK, inflasi, sakit—dan semua runtuh. Tidak ada buffer nyata. Mobilitas sosial adalah mimpi yang dikomodifikasi, bukan kenyataan yang terstruktur.

Downtrading justru membuka topeng keberhasilan pembangunan. Jika benar ekonomi tumbuh, mengapa kelas menengah harus terus menurunkan standar hidupnya? Mengapa mereka merasa harus terus berpura-pura? Jawabannya sederhana: karena sistem hanya menciptakan ruang tumbuh untuk yang di atas, dan lubang jebakan bagi mereka yang berada di tengah.

Kapitalisme Simbolik: Ketika Fungsi Tak Lagi Penting

Dalam dunia yang digerakkan oleh citra, barang dinilai bukan dari manfaatnya, tapi dari narasi yang menyertainya. Tas, sepatu, gadget—semuanya punya harga sosial yang harus dibayar dengan keterasingan bila tidak dimiliki. Downtrading hanya menggeser strategi, bukan nilai. Mereka tetap terjebak dalam logika: “aku konsumsi, maka aku ada”.

Seseorang bisa mengorbankan kebutuhan primer demi membayar paket data, demi tetap terhubung, tetap update, tetap relevan di ruang digital. Nilai guna ditinggalkan, nilai simbol dielu-elukan. Dalam konteks ini, downtrading bukan anti-kapitalisme, tapi justru bentuk lain dari internalisasi kapitalisme yang lebih halus.

Penutup: Harus Ada Narasi Baru untuk Menolak Ilusi

Downtrading adalah cermin yang memperlihatkan betapa retaknya fondasi psikologis dan ekonomi masyarakat kelas menengah Indonesia. Di satu sisi mereka ingin realistis, di sisi lain mereka masih terperangkap dalam mimpi sosial yang palsu. Mereka takut terlihat turun kelas, padahal kenyataannya mereka sudah jatuh, hanya saja tetap berdiri dengan pakaian bagus.

Sudah waktunya ada narasi tandingan. Bahwa nilai hidup tak bisa ditakar dari merek. Bahwa keamanan ekonomi lebih penting dari estetika digital. Bahwa menjadi manusia tidak harus dibuktikan dengan belanja.

Sebelum kita semua tenggelam dalam sirkus simbolik yang penuh kepura-puraan, mungkin kita perlu membongkar panggungnya, dan mulai bicara jujur tentang hidup yang sebenarnya: sederhana, cukup, dan tanpa ilusi.

Be First to Comment