penulis : kusni

Seminggu penuh Kasdut mengebut hidup dari pagi ke malam. Peluhnya bukan hanya untuk mengganti tabungan yang raib di tangan bandar judi balap liar, tapi juga untuk menambal harga dirinya yang diam-diam koyak karena ketertindasan. Siang hari ia tetap menguliti baut dan oli sebagai montir di bengkel sempit belakang kampus negeri, tempat mesin-mesin tua disembuhkan dengan obeng dan tekad. Tapi malam hari, Kasdut duduk di warung kopi bantaran Kali Mas, berdinding beton penyanggah jembatan penghubung dua jalur mall yang saling berhadapan, menyendok waktu dengan menakar kopi, menyalakan rokok, dan sesekali menyanyi bersama para pengamen yang melepas lelah sambil menghitung recehan yang mereka peroleh.

Bagi Kasdut, warung kopi ini adalah zona damai—tempat ia bisa sejenak tidak menghantam atau dihantam, tempat ia menjadi penjaga ketenangan, bukan pelaku kekerasan. Namun kedamaian selalu bersifat sementara bagi orang seperti Kasdut.

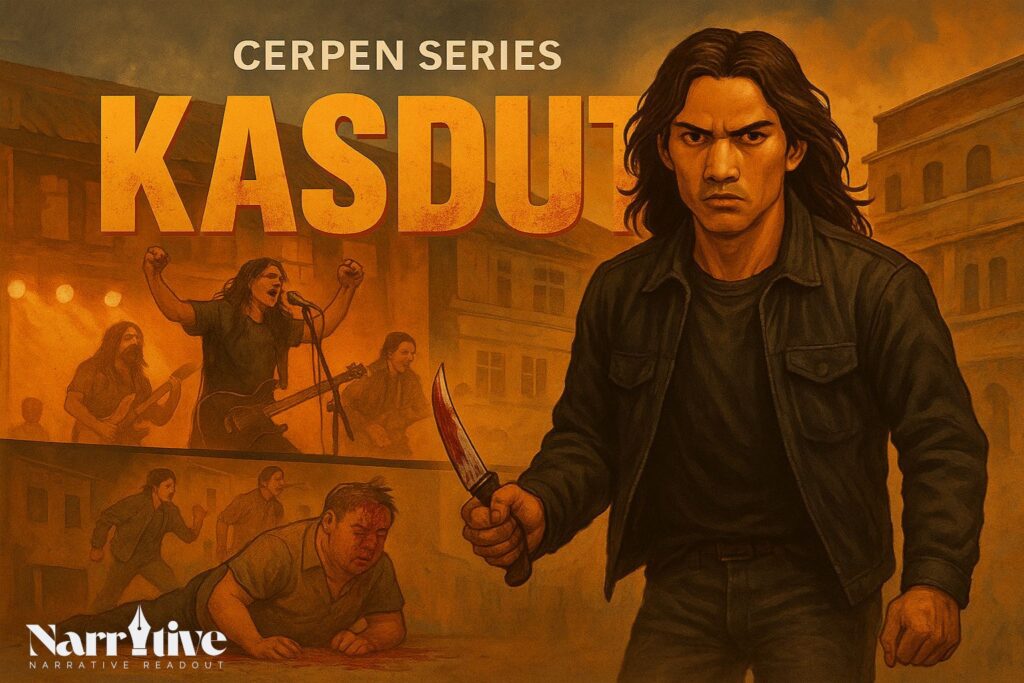

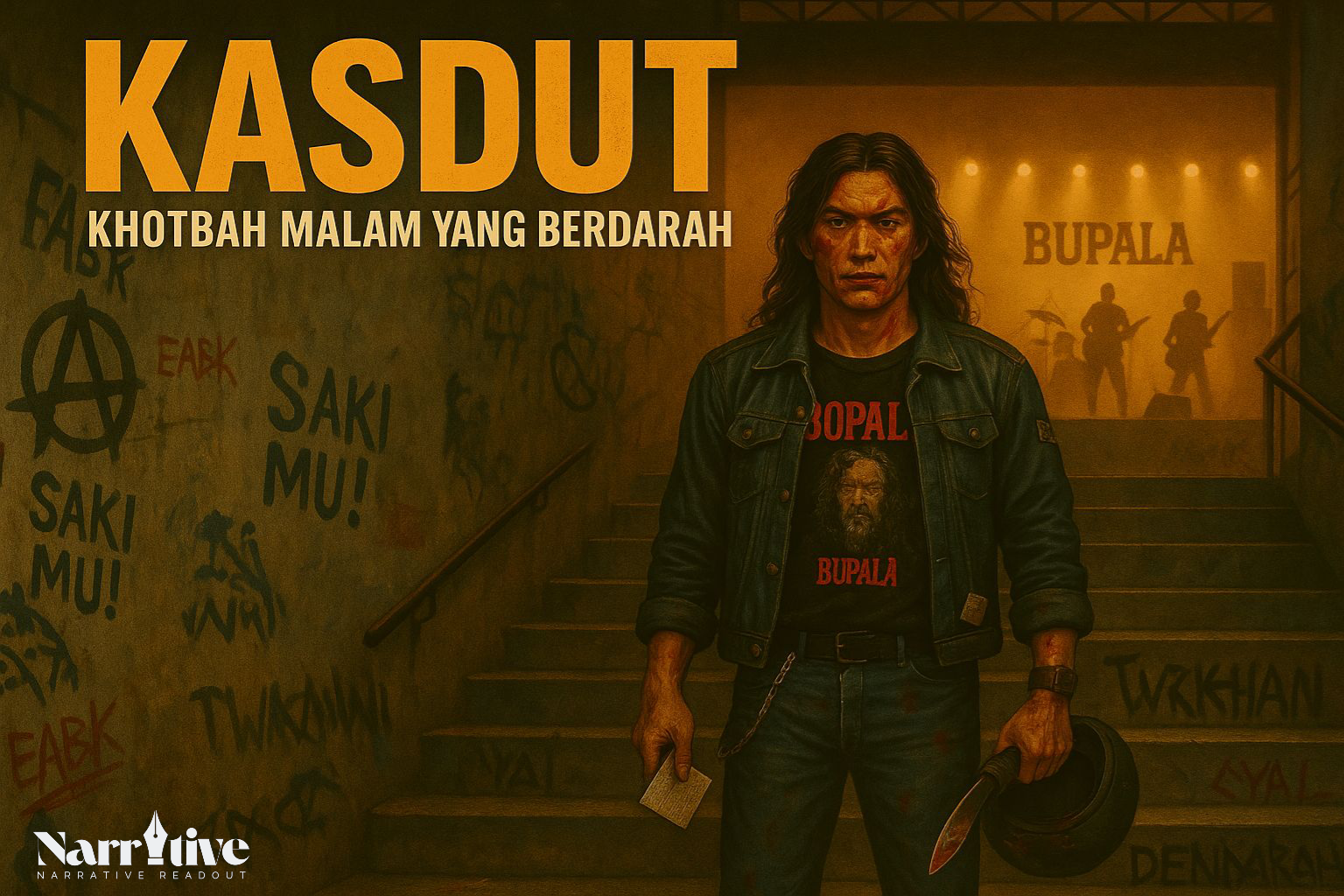

Hari Jumat adalah hari liburnya. Sudah seminggu ia menanti malam ini: BUPALA, band heavy metal favoritnya akan tampil di salah satu distrik tua kota. Band asal kota satelit ini ia kenal dari Pri Si Gendeng—kawan lamanya, pemabuk, tukang gaduh, tapi setia. Kasdut suka BUPALA bukan hanya karena dentum gitarnya, tapi karena lagu-lagu mereka yang melantunkan kemarahan jalanan seperti Khotbah Sang Pengembara—lagu yang selalu ia putar keras-keras saat mandi, hingga tetangga mengira Kasdut yang bernyanyi menirukan sang vokalis dikira kesurupan.

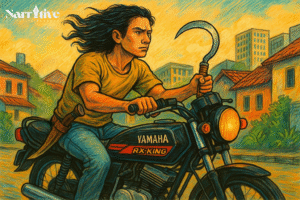

Pukul tujuh malam, Kasdut memutar kunci kontak RX-King-nya, suara knalpotnya menyalak seperti gonggongan anjing malam. Ia melaju menuju gedung tua berlantai tiga—bekas pasar yang kini mati suri. Lantai satu masih aktif menjual alat rumah tangga murahan. Tapi lantai dua dan tiga… kosong, remang, berdebu, dan malam ini menjadi altar untuk suara-suara pemberontakan. Gedung itu berdiri berhadapan langsung dengan hotel kolonial tua, saksi sejarah kota yang semua orang tahu ceritanya.

Saat Kasdut sampai, ia baru sadar—uangnya tak cukup untuk membeli tiket. Baru saja ia berpikir hendak pulang, datanglah sosok sempoyongan: Pri Si Gendeng, dengan mulut bacin aroma arak dan mata merah seperti mata kelinci.

“Duttt… Jancok! Koen teko temenan!” teriaknya sambil memeluk Kasdut.

“Arek iki, gak usah sok seneng. Duwek ku kurang,” kata Kasdut cuek.

Pri Si Gendeng terkekeh. “Wes, iki ae. Tiket panitia. Gak sah munafik, aku ngerti koen fans berat lagu ‘Khotbah Sang Pengembara’. Aku ngerti soale koen sering nirokno pas ados, sampe tonggo mu ngiro koen kesurupan, cik!”

Kasdut tertawa kecil. Menerima tiket itu seperti menerima sebentuk takdir. Tapi ia tak langsung naik. Rokok Gudang Garam dibakar, dinikmati perlahan di lantai dua yang gelap dan sunyi. Suara musik dari lantai atas mulai membara, tapi belum puncaknya.

Lalu terdengar suara tumit beradu dengan lantai. Terburu-buru. Cemas. Langkah perempuan.

Benar saja. Dari arah tangga, seorang perempuan muda dengan dress merah melintas, napas terengah, mata panik. Di belakangnya dua lelaki berperawakan berbeda mengejar dengan niat buruk terpahat di wajah mereka.

“Jancok… ngaleh kon!” teriak Kasdut sambil berdiri dan menatap tajam.

Kedua lelaki itu berhenti. Perempuan itu berlindung di belakang Kasdut, terisak. Wajahnya familiar. Kasdut menyipitkan mata. Ya, dia… pelanggan warung kopi tempat ia bekerja malam-malam. Sering duduk di pojok, memesan teh panas dan mengelap air matanya diam-diam.

“Suwun yo, Cak…” ucapnya lirih.

“Opo sing terjadi?” tanya Kasdut cepat.

Perempuan itu menceritakan semuanya dalam bisik putus-putus. Seorang ibu muda, anak satu, suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di pelabuhan. Siang jadi pembantu rumah tangga, malam jadi PSK karena hidup tak cukup hanya dengan upah bersih tangan. Dua lelaki itu adalah germo—yang ingin menjual tubuhnya lagi malam ini. Tapi ia menolak. Mereka marah karena ia menolak dipotong upah lebih dari separuh.

Kasdut menghela napas. Matanya menatap lantai. Tangannya mengepal.

“Arek wedok iku gopekan ku, Kekno saiki!” teriak salah satu germo dari kejauhan.

“Ngaleh kon. Ojok kakean cangkem,” jawab Kasdut, datar, nyaris tanpa emosi.

Mereka mulai maju. Satu kurus pendek, satu tambun buncit. Dari atas, MC sudah memanggil: “Selamat datang band yang kita tunggu, BUPALA!!”

Suara distorsi gitar menggelegar. Tapi Kasdut kehilangan momen sakral itu. Ia menyeringai. “BAJINGAN!!!”

Pukulan pertama langsung mendarat di wajah si germo kurus. Pertarungan pecah.

Tubuh bertabrakan. Tendangan menghantam tulang rusuk. Tiang gantungan baju digunakan menghantam kepala Kasdut, membuatnya terhuyung dan darah mengalir dari pelipis-Kasdut kepayahan.

Kini giliran Kasdut mengeluarkan belati dari balik jaket hitam. Seperti pesilat yang bersiap dalam malam, ia menarik napas dalam dan menjejak lantai.

Tusukan pertama menembus perut si tambun. Germo itu meraung, terjungkal. Lanjut Kasdut menendang tepat diuluhati si kurus. ia tersungkur. Kasdut menginjak-injak kepala si kurus hingga suara retakan terdengar mengerikan. Lantai dua menjadi saksi bagaimana seorang buruh jalanan berubah menjadi mesin murka yang tak bisa dihentikan.

Musik dari atas terus menghentak. Suara gitar, drum, teriakan massa—semuanya seperti irama kuda lumping yang menggiring Kasdut masuk ke alam kesurupan kemarahan. Perkelahian itu memakan waktu. Saat semuanya selesai, tubuh Kasdut berlumur darah, bajunya robek, kepala berdenyut.

Ia berlari naik meninggalkan area perkelahian, menembus pengecekan tiket. Konser telah usai.

Di samping panggung, terdengar suara: “Kasdut! Reneo koen!”

Itu suara kawan lamanya, personil BUPALA. Ia duduk, menyodorkan bir dingin.

“Dut… Dut. . . pancet ae koen iki.”

Kasdut meneguk bir dengan luka masih basah. Di sudut panggung, lampu mati satu per satu. Tapi malam belum mati di dada Kasdut.

Di kota ini, keadilan tak datang dari panggung kekuasaan. Ia datang dari orang-orang seperti Kasdut—yang tak punya apa-apa, tapi tak akan membiarkan siapa pun diinjak. Termasuk ibu muda dengan anak satu, yang hanya ingin hidup utuh di dunia yang menggigit lebih dulu sebelum bertanya maksud.

Dan ketika semua suara berhenti, hanya satu suara yang tertinggal dalam kepala Kasdut:

“Khotbah sang pengembara… adalah hidup yang tak bisa kalian jinakkan.”

Be First to Comment