Cibiran warga kota terhadap budaya desa mencerminkan ketegangan sosial dan dominasi simbolik. Artikel ini mengulasnya dari sisi sosiologi dan budaya.

Desa dan Ekspresi Budaya: Dari Sound Horeg ke Tari Kesurupan

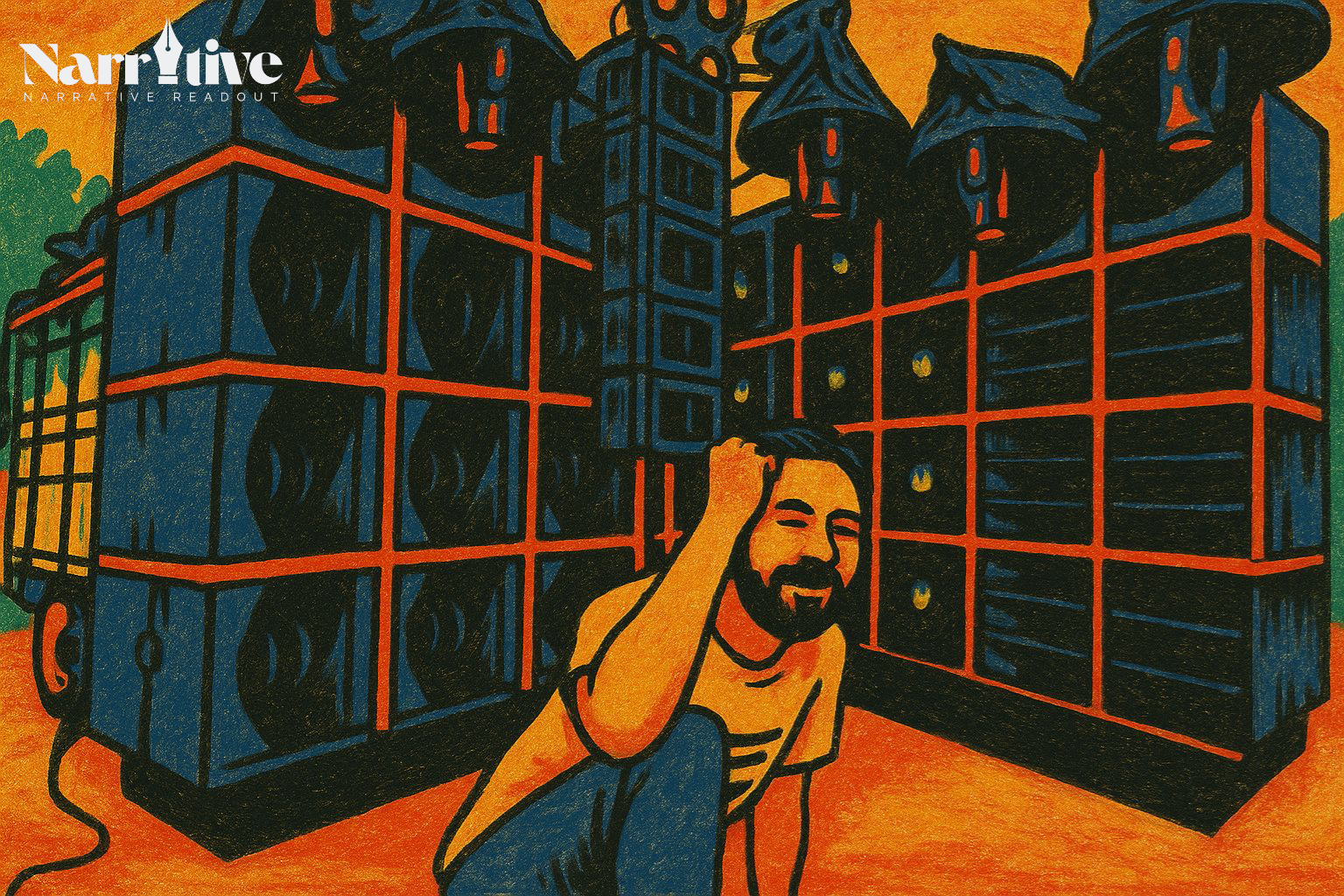

Di era media sosial yang semakin menegaskan ruang eksistensi identitas, sebuah paradoks kultural muncul di tengah masyarakat Indonesia: ejekan terhadap ekspresi budaya masyarakat desa yang dilakukan oleh masyarakat kota. Dari fenomena sound horeg, atraksi tari kesurupan, kenalpot dibakar, hingga gelombang gus-gusan dan pendekar viral, semua menuai respons yang hampir seragam: cibiran, ejekan, dan bahkan ujaran kebencian yang bernada rasial dan kedaerahan.

Fenomena ini bukan sesuatu yang baru. Dalam sejarah relasi kota-desa di Indonesia, selalu ada kecenderungan masyarakat kota mengklaim superioritas modernitas sebuah warisan dari struktur kolonial yang membedakan pusat dan pinggiran, yang terwariskan hingga kini dalam bentuk stratifikasi sosial kultural.

Namun, apakah memang masyarakat kota lebih maju dan beradab? Dan apakah ekspresi masyarakat desa semata-mata bentuk “kenorakan”? Atau ini semua hanya cermin dari ketegangan sosial yang lebih dalam: tentang siapa yang berkuasa membentuk makna tentang “kemajuan”?

Kota: Representasi Modernitas Semu?

Dalam kajian sosiologi perkotaan, kota sering dianggap sebagai ruang dinamis modernitas. Menurut Louis Wirth (1938), kota adalah tempat terbentuknya pola kehidupan yang lebih sekuler, rasional, dan individualistik. Kota dipenuhi dengan keragaman, mobilitas sosial, dan aneka kesempatan ekonomi. Namun, di balik kerlap-kerlip gedung dan gemerlap hiburan malam, masyarakat kota juga menderita: tekanan pekerjaan, keterasingan sosial, kompetisi status, hingga beban cicilan yang menjerat.

Mereka menjadi pekerja dalam ekosistem ekonomi kapitalistik yang menuntut performa konstan, namun membiarkan individu larut dalam kehampaan emosional. Dalam kekosongan ini, media sosial menjadi ruang pelarian. Namun, alih-alih menjadi ruang penyembuhan, media sosial justru menjadi medan baru pelampiasan frustrasi dan masyarakat desa, dengan ekspresinya yang dianggap “eksentrik”, menjadi korban cibiran kolektif.

Desa: Ruang Budaya, Bukan Sekadar Tertinggal

Berbeda dari kota, desa secara tradisional dipandang sebagai ruang keterikatan sosial yang lebih kuat. Dalam sosiologi pedesaan, desa bukan hanya soal infrastruktur terbatas, tapi tentang kohesi sosial, relasi antar manusia yang lebih erat, dan ekspresi budaya yang hidup.

Fenomena sound horeg, tari kesurupan, hingga kenalpot dibakar bukan sekadar tontonan “liar”, tapi merupakan bentuk ekspresi afeksi dan eksistensi kelompok muda pedesaan. Mereka merayakan ruangnya sendiri, di tengah keterbatasan akses hiburan dan fasilitas. Budaya ini tumbuh dari bawah, bukan diimpor dari pusat kekuasaan modal.

Dalam studi budaya (cultural studies), seperti yang ditegaskan Stuart Hall, tidak ada ekspresi budaya yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ada adalah hegemoni makna yang diproduksi oleh kekuasaan dominan. Maka ketika masyarakat kota melabeli budaya desa sebagai “ndeso” atau “katrok”, mereka sebenarnya sedang memperkuat hegemoni budaya kelas menengah yang dibungkus dalam standar estetika perkotaan.

Hegemoni, Stigma, dan Kekuasaan Simbolik

Fenomena ini juga dapat dipahami melalui teori kekuasaan simbolik dari Pierre Bourdieu. Ketika masyarakat kota mendefinisikan apa yang “pantas” dan “beradab”, mereka tidak hanya sedang menyampaikan opini, tapi melakukan dominasi kultural. Labelisasi seperti “kampungan” atau “norak” adalah bentuk kekerasan simbolik yang membuat masyarakat desa merasa malu dengan identitasnya sendiri.

Dan lebih jauh lagi, ini adalah proses dehumanisasi. Karena cibiran tersebut tidak hanya menyerang tindakan, tetapi menyerang identitas kolektif, bahkan wilayah asal seseorang. Maka muncullah ujaran-ujaran seperti “madura kok gitu”, “blitar kok norak”, dan semacamnya. Sebuah bentuk rasialisme internal dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia.

Padahal, jika kita membuka sejarah, banyak warisan budaya agung Indonesia seperti wayang kulit, ketoprak, karapan sapi, hingga ritual desa berasal dari kampung-kampung, bukan dari pusat kota.

Ekspresi atau Tindakan Balasan?

Apakah tindakan anak muda desa yang membakar knalpot, membuat konten gus-gusan, atau menari kesurupan semata-mata bentuk kenorakan? Atau justru ini bagian dari strategi resistensi kultural?

Bisa jadi, ini adalah bentuk counterculture terhadap hegemoni kota. Budaya populer selalu memberi ruang pada ekspresi resistensi. Dalam studi subkultur, seperti yang dikemukakan Dick Hebdige, gaya dan tindakan “menyimpang” bisa dibaca sebagai kode perlawanan simbolik terhadap dominasi budaya arus utama.

Anak-anak muda pedesaan tidak memiliki akses yang sama terhadap klub malam, event EDM, atau kafe bergaya industrial. Tapi mereka punya panggung sendiri: lapangan desa, sound horeg, dan ekspresi lokal lainnya. Di situ mereka tampil, menunjukkan identitas, dan merayakan komunitasnya sekalipun dengan cara yang dianggap “liar” oleh lensa kelas menengah kota.

Ketegangan Sosial: Antara Tertindas dan Mencari Pelampiasan

Kritik terhadap ekspresi masyarakat desa seringkali datang dari kelompok masyarakat kota yang sebenarnya juga menderita. Mereka lelah, stres, dan terasing. Dalam kondisi ini, ekspresi rasisme dan penghinaan bisa jadi adalah bentuk mekanisme pelampiasan kolektif, seperti yang dikemukakan Emile Durkheim dalam teori tentang anomi kondisi sosial saat norma tidak lagi memberikan panduan yang jelas.

Alih-alih mencari akar masalah pada struktur ekonomi-politik yang menindas mereka semua, masyarakat kota melampiaskan frustrasinya kepada kelompok yang mereka anggap lebih rendah. Ini adalah bentuk klasik scapegoating (mencari kambing hitam), yang secara sosial dan historis selalu hadir saat masyarakat berada dalam krisis.

Media Sosial: Cermin yang Memperbesar Jurang

Kita hidup di era algoritma, di mana media sosial bukan hanya ruang komunikasi, tetapi medan kontestasi citra dan makna. Ketika video anak desa joget dengan sound horeg viral, atau ketika pendekar dadakan muncul di TikTok, masyarakat kota langsung menghakimi. Tanpa refleksi, tanpa pemahaman. Hanya share, comment, dan laugh react.

Ironisnya, masyarakat kota sendiri juga terjebak dalam absurditas gaya hidup yang lain: flexing, gaya hidup serba estetik tapi penuh hutang, dan kecanduan validasi digital. Tapi karena estetika kota lebih diterima sebagai “normal”, maka absurditas mereka tidak dianggap aneh. Padahal keduanya sama-sama mencari pengakuan, sama-sama berjuang eksis.

Menuju Rekonsiliasi Budaya: Belajar dari Keduanya

Kita tidak perlu jatuh pada dikotomi: kota buruk, desa suci. Tidak pula sebaliknya. Baik masyarakat kota maupun desa sama-sama berhadapan dengan tekanan zaman: ekonomi, sosial, hingga psikologis. Yang kita perlukan adalah ruang dialog bukan saling ejek.

Kota bisa belajar dari desa tentang kebersamaan, kohesi sosial, dan kekayaan ekspresi lokal. Desa bisa belajar dari kota tentang akses informasi, inovasi, dan pengorganisasian komunitas yang lebih terbuka.

Sementara itu, negara juga punya tanggung jawab. Pola pembangunan yang Java-centric, kapitalisme digital yang tak terkontrol, serta ketimpangan infrastruktur membuat desa terpinggirkan, dan kota terpolarisasi. Pemerintah seharusnya tidak hanya membangun jalan tol, tetapi juga membangun jembatan makna agar desa dan kota bisa saling memahami.

Penutup: Akui Keberagaman, Bukan Menertawakannya

Ekspresi budaya bukan untuk direndahkan, tetapi untuk dipahami. Apa yang terlihat “ndeso” hari ini, bisa jadi warisan budaya yang dicintai esok hari. Dan apa yang tampak “modern” hari ini, bisa jadi kehampaan yang dilupakan kemudian.

Kita butuh lebih banyak ruang apresiasi, bukan arena ejekan. Media sosial, jika digunakan bijak, bisa menjadi jembatan untuk memperkaya makna, bukan memperlebar jurang.

Karena pada akhirnya, kita semua baik dari desa maupun kota adalah sama: sedang mencari makna, sedang bertahan hidup, sedang mencoba merayakan diri di tengah dunia yang makin menekan.

Referensi Konseptual:

Louis Wirth – Urbanism as a Way of Life

Stuart Hall – Cultural Identity and Diaspora

Pierre Bourdieu – Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste

Emile Durkheim – Suicide

Dick Hebdige – Subculture: The Meaning of Style

Be First to Comment