penulis: Dr. Probo Darono Yakti

Kerusuhan di Gedung Grahadi Surabaya bukan sekadar amarah massa, tapi cermin rapuhnya demokrasi Indonesia. Artikel ini membongkar provokasi, politik pecah belah, dan pengkhianatan elite yang menyulut bara rakyat.

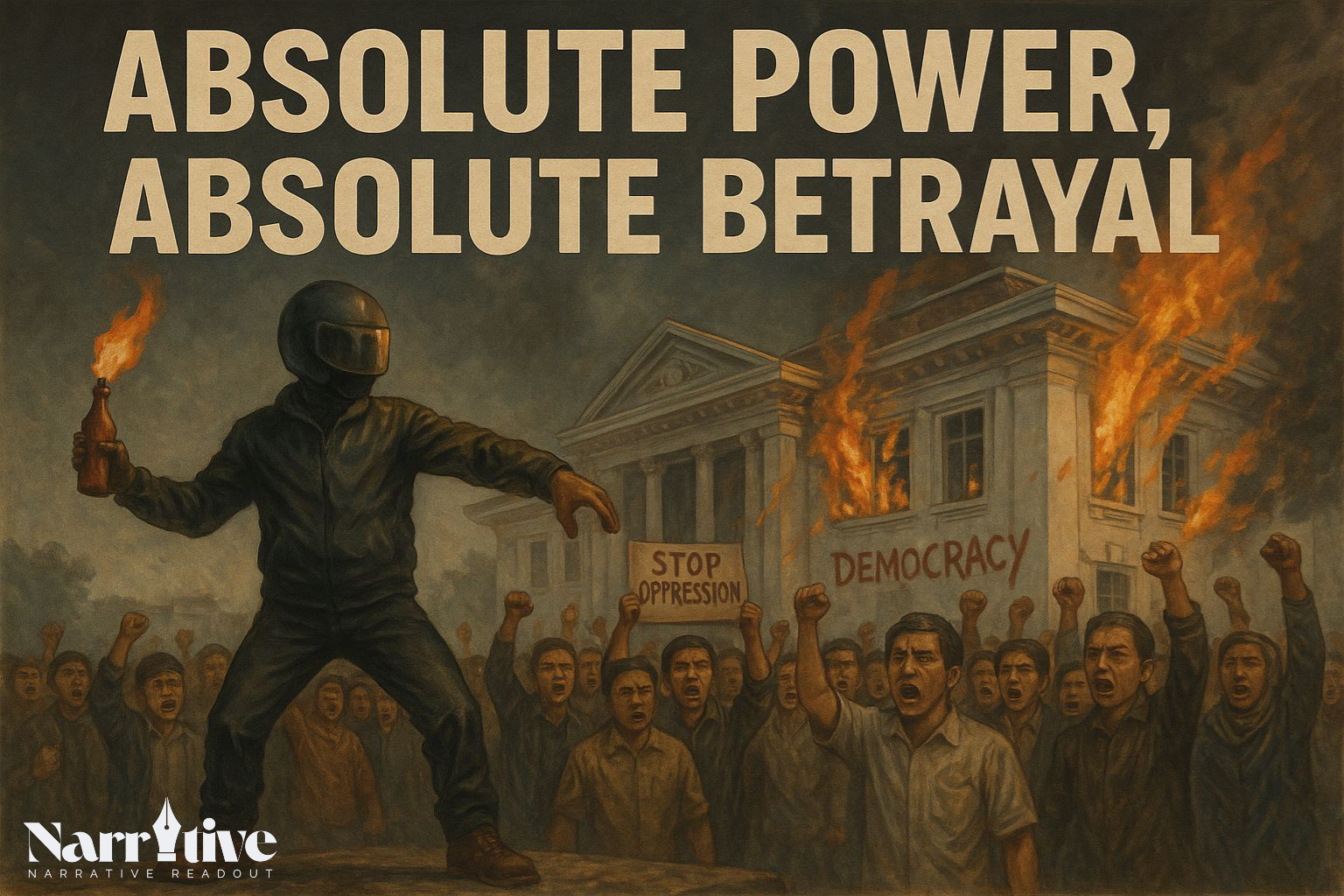

Absolute Power, Absolute Betrayal

Bara yang Mudah Disulut

Di jalanan, bara amarah rakyat begitu mudah disulut. Demonstrasi yang mestinya menjadi ruang aspirasi berubah jadi panggung provokasi. Gedung Grahadi, simbol pemerintahan Jawa Timur, ikut jadi korban: kaca pecah, dinding rusak, hingga Kementerian Pekerjaan Umum harus menggelontorkan dana 9 miliar rupiah untuk perbaikan. Kerusakan ini bukan sekadar masalah infrastruktur; ia adalah pelanggaran serius terhadap UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mestinya melindungi warisan sejarah dari ulah tangan jahil siapa pun pelakunya. Ironisnya, yang disebut-sebut memantik rusuh justru sosok misterius: pria berpakaian layaknya pengemudi ojek daring, namun dengan sepatu lars produk branded. Sebuah simbol aneh dari provokasi yang dirancang. Bagaimanapun, kasus ini tidak boleh berhenti jadi rumor. Ia harus diusut tuntas, karena menyangkut martabat hukum dan sejarah.

Plato dalam Republik pernah mengingatkan, demokrasi adalah sistem yang rapuh bila rakyat mudah dikuasai oleh retorika dan emosi. Ketika provokator bisa dengan enteng memantik api, massa yang semula berniat menyuarakan ketidakadilan berubah jadi instrumen kerusuhan. Dalam logika Plato, inilah titik di mana demokrasi tergelincir menjadi bentuk paling berbahaya: tirani yang lahir dari kebingungan rakyat sendiri. Kerusakan Gedung Grahadi adalah tanda bahwa kita bukan hanya kehilangan kendali, tetapi juga kehilangan arah: siapa sebenarnya musuh yang dilawan, dan siapa yang diam-diam mengambil untung dari kekacauan?

Lebih menyedihkan lagi, penguasa tetap nyaman bersembunyi di balik kaca tebal kekuasaan. Mereka dibantu “wakil rakyat” yang justru sibuk bermain peran di media sosial atau menari di panggung politik, seakan amuk massa hanyalah tontonan hiburan. Aristoteles dalam Politika menulis bahwa inti dari sebuah polis adalah menjaga harmoni warga, sebab kehancuran selalu datang ketika masyarakat dipecah dan provokasi di mana-mana. Tetapi yang kita lihat hari ini justru sebaliknya dengan harmoni dikorbankan, rakyat diadu, lalu elite politik bersulang di atas reruntuhan gedung yang pernah mereka sebut rumah demokrasi.

Senjata Tua Masih Manjur dalam Politik Pecah Belah

Di kota besar seperti Surabaya, sensitivitas masyarakat terhadap aksi demonstrasi semakin tinggi. Begitu ada pengrusakan fasilitas umum, komentar bernada sinis langsung bertebaran: “Daripada demo, mending kerja untuk menyambung hidup dan masa depan yang lebih baik.” Sekilas, komentar ini tampak masuk akal, tetapi ia sekaligus mengabaikan fakta bahwa para pendemo sejatinya juga memperjuangkan masa depan bangsa yang saat ini justru dikhianati oleh penguasa tanpa empati. Retorika penguasa tentang “demi bangsa dan negara” terdengar hampa, lebih mirip bualan untuk menutup mata dari kenyataan pahit rakyat.

Provokasi menjadi senjata ampuh untuk memecah belah solidaritas. Perilaku segelintir provokator yang merusak fasilitas umum dengan mudah mengambinghitamkan ribuan peserta aksi. Gerak-gerik busuk itu bahkan sudah tersebar luas lewat video-video di media sosial. Namun yang ironis, justru para demonstranlah yang dituding sebagai biang kericuhan, sementara aktor provokatif menghilang dalam kabut. Publik pun terbelah, sebagian mulai menganggap aksi massa tak lebih dari onar, padahal substansinya adalah perjuangan politik yang sah dalam demokrasi.

Aristoteles dalam Politika menekankan bahwa inti dari sebuah polis adalah menjaga harmoni warga. Ketika harmoni itu hancur, pintu tirani terbuka lebar. Apa yang terjadi kini persis seperti kritik itu: rakyat diadu antar sesama. Sipil melawan sipil, mahasiswa melawan masyarakat umum, rakyat melawan aparat. Sementara elite politik tetap aman bersembunyi di balik tembok kekuasaan. Bahkan, represi semakin ditambah dengan blokir salah satu media sosial yang digandrungi pemuda. Dengan begitu, kebebasan berpendapat dalam alam demokrasi tidak lebih dari slogan kosong: dijanjikan di atas kertas, tapi dimatikan di lapangan.

“Wakil Rakyat” yang Jadi Pengalih Masalah

Aksi penjarahan memang akhirnya terjadi. Secara moral, tentu hal itu tidak dapat dibenarkan, sebab rakyat yang marah lalu merampas harta orang lain tak lagi lebih baik dari penguasa yang dikritiknya. Namun penjarahan ini menyimpan simbolisme, seolah-olah rakyat sedang mengesahkan secara sepihak RUU Perampasan Aset. Sebuah rancangan yang ironisnya sudah lama dibicarakan, tetapi tak pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional. Apa yang tak mampu diwujudkan para legislator di Senayan, justru “diterapkan” secara brutal oleh massa di jalanan.

Turunnya anggaran take home pay pejabat sebesar Rp50 juta yang belakangan ramai dibicarakan juga perlu ditempatkan secara jernih. Itu bukanlah akhir perjuangan rakyat, apalagi kemenangan. Angka hanya menjadi kosmetik, sementara wakil rakyat terus menutup telinga terhadap jeritan publik. Alih-alih berempati, mereka sibuk memamerkan gaya hidup dan perjalanan ke luar negeri. “Detektif” daring pun bekerja dengan mengumpulkan bukti demi bukti, dan terungkap bahwa pada saat rakyat bergejolak, banyak wakil rakyat justru tak berada di tempat. Tidak ada yang berdiri bersama rakyat, semua memilih bersembunyi di balik privilese.

Dalam demokrasi Athena, dikenal prinsip isonomia atau kesetaraan di hadapan hukum dan politik. Namun apa yang kita lihat di Senayan justru sebaliknya: ketidaksetaraan yang dipertontonkan secara terang-terangan. Legislator yang seharusnya menyalurkan aspirasi malah berubah menjadi panggung flexing, menari di atas luka rakyat. Ironinya, di era digital ini, perlawanan justru bergerak ke ranah yang tidak mereka kuasai. Meme–meme sindiran yang beredar di internet menjadikan mereka bulan-bulanan publik. Sebuah bentuk perlawanan baru dengan bukan mempertemukan batu dengan api, melainkan dengan tawa sinis yang membongkar kemunafikan.

Politik Layar Lebar dengan Pemaksaan Pencapaian

Propaganda hari ini tidak hanya tampil di layar kaca atau bioskop, tetapi juga merembes ke setiap sudut media sosial. Pencapaian pejabat dipoles dengan visual mewah, narasi muluk, dan strategi branding yang kadang lebih cocok untuk artis ketimbang negarawan. Ironisnya, ada pejabat-pejabat tertentu yang justru menjadi idola segelintir kaum hawa, entah karena faktor usia muda, kedekatan dengan lingkar dalam presiden, atau sekadar pesona irasional yang dibangun algoritma. Pujian yang berlebihan ini kontraproduktif: ketika rakyat kecil melayangkan kritik pedas dan bertubi-tubi, mereka langsung dianggap “dendam sakit hati pilpres,” atau lebih parah lagi dituding berafiliasi dengan kubu tertentu, misalnya stigma murahan semacam “anak abah.”

Narasi pencapaian yang terus dipaksakan hanya menutup-nutupi jurang ketidakpuasan publik. Demokrasi yang sehat seharusnya menjadi ruang dialektika, tetapi yang kita saksikan hari ini justru pertarungan citra yang dangkal. Plato dalam Gorgias pernah mengingatkan bahwa retorika tanpa kebenaran hanyalah seni membujuk yang bisa menyesatkan demos. Demokrasi berubah menjadi panggung teater: rakyat dijadikan penonton, sementara elit politik bermain peran dengan pencitraan murahan.

Lebih gawat lagi, di tengah riuhnya perdebatan maya, tak ada satu pun tokoh politik yang berusaha menyejukkan suasana. Tidak ada pernyataan yang mampu meredam, tidak ada wacana penengah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: apakah sengaja dibiarkan? Bisa jadi, justru dalam kebisingan narasi dan debat receh itulah agenda-agenda politik yang lebih berbahaya diselundupkan dan luput dari penglihatan rakyat yang sibuk bertengkar.

Demokrasi yang Kian Semu

Sinyalemen yang seharusnya terbaca jelas justru luput dari perhatian publik. Pengekangan kebebasan berpendapat semakin masif: kritik mudah sekali dilabeli sebagai “tindakan makar,” “anarkis,” “provokator,” atau “anti-negara.” Aparat di lapangan bergerak dengan represi yang makin ketat, seakan demokrasi hanya tinggal slogan. Dalam situasi kerusuhan terakhir, Presiden justru memberi mandat kepada Menteri Pertahanan untuk menyampaikan pernyataan resmi, padahal secara kewenangan hal itu mestinya dipegang oleh Menko Polhukam. Tak lama kemudian, Menko Polhukam dicopot, dan Menhan ditunjuk sebagai pejabat ad interim. Skenario seperti ini menimbulkan kesan bahwa narasi politik sengaja diarahkan pada wajah militerisme yang terus berlanjut, seolah masyarakat dianggap terlalu bodoh untuk menyadarinya.

Aristoteles sudah jauh-jauh hari memperingatkan bahwa demokrasi yang gagal menjaga kebebasan rakyat bisa merosot menjadi oklokrasi, suatu pemerintahan massa tanpa kendali yang kemudian dijadikan alasan bagi lahirnya tirani. Apa yang kita lihat hari ini seakan membenarkan peringatan itu: rakyat marah, tapi kehilangan arah; elite bersembunyi, tapi diam-diam menambah kuasa. Represi dijadikan justifikasi, sementara militerisasi politik berjalan mulus di depan mata.

Dalam kondisi ini, demokrasi yang katanya milik rakyat berubah jadi panggung elit. Rakyat hanya diundang lima tahun sekali untuk mencoblos, setelah itu suara mereka tenggelam dalam dominasi politik kekuasaan yang dibungkus retorika keamanan. Plato pernah menyebut bahwa ketika demos terlalu mudah dihasut, maka demokrasi bukan lagi ruang kebebasan, melainkan jalan pintas menuju tirani. Ironinya, kita sedang menyaksikan transisi itu. Ketika sebuah republik yang perlahan mengadopsi wajah kerajaan bersenjata.

Rakyat di Persimpangan

Lantas dengan kondisi semacam ini sekarang, apakah kita lupa pada peristiwa 1966 dan 1998? Dua titik balik sejarah bangsa ini lahir dari akumulasi amarah rakyat yang lama ditekan, ditutup-tutupi, dan direpresi. Namun penting ditegaskan bahwa tulisan ini sama sekali tidak bermaksud menghasut amarah masyarakat yang kini tengah membuncah. Justru sebaliknya, ia adalah pengingat. Sebuah ajakan agar siapa pun yang saya sebut dalam artikel ini sebagai “penguasa” atau “orang yang berkuasa” bisa bercermin, menggunakan kekuasaan sebijak mungkin, sebelum sejarah kembali berulang dengan cara yang pahit.

Kita semua tahu, kekuasaan bukanlah hadiah abadi. Ia adalah titipan rakyat yang setiap saat bisa dicabut. Filsuf Yunani kuno mengingatkan bahwa demokrasi tanpa kesadaran akan mudah tergelincir menjadi tirani, karena ketika rakyat sibuk dipecah-belah, elit akan semakin kuat mencengkeram kendali. Pesan moral sederhana pun pernah digemakan dalam budaya populer: kata Paman Ben dalam Spider-Man, “with great power comes great responsibility.” Atau dalam adagium politik klasik: absolute power tends to corrupt.

Jangan sekali-sekali khianati kepercayaan dan mandat rakyat. Sebab yang dibutuhkan bangsa ini bukan penguasa yang lihai memainkan pecah belah, melainkan pemimpin yang berani mendengar dan merangkul. Demokrasi hanya akan hidup jika rakyat diperlakukan sebagai subjek, bukan sekadar penonton dalam drama politik. Dan pada titik inilah kita semua diuji: apakah memilih jalan sadar yang rasional, atau terus terjebak dalam pusaran manipulasi yang hanya melanggengkan kuasa segelintir orang.

Probo Darono Yakti

Dosen FISIP Universitas Airlangga

Co-founder Nusantara Policy Lab

Be First to Comment