Esai | Penulis : Viper Berbisa

Mengapa keberanian estetika menjadi nyawa seorang seniman? Artikel ini mengulas bagaimana nyali, luka, dan kegelisahan menjadi bahan bakar lahirnya karya seni yang mengguncang dan jujur.

Keberanian Estetika dalam Seni: Nyali, Kejujuran, dan Perlawanan Seniman Sejati

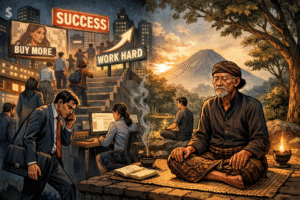

Pendahuluan: Banjir Karya Klise sebagai Polusi di Ekosistem Seni

Secara umum, banyak yang menganggap jika “berkesenian” adalah bagian purba dari manusia, serupa teori Ellen Dissanayake, antropolog seni, mencetuskan istilah “Homo Aestheticus” untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang secara bawaan terdorong untuk membuat dunia “istimewa” melalui bentuk estetis.

Dengan skala dan kapasitasnya masing-masing, manusia merasa cukup mampu melahirkan seni. Lalu perdebatan muncul antara “Karya” Vs “Karya Seni, “Seni yang Bebas” kontra “Seni yang Tertib”—yang membawa kita pada kesimpulan jika kegiatan berkarya seni artinya melalui serangkaian proses sistematis yang membuat suatu “karya seni” mematuhi alur regulasi, tampil presisi, dan lolos serta layak menyandang gelar estetik—salah satunya adalah berupaya menghindari jerat “klise” dalam karya.

Tetapi tak semua “pengkarya” memiliki kesadaran untuk memandang kesenian sebagai proses belajar memahami lingkungan, manusia, dan dirinya sendiri, yang membuat sebagian pengkarya terperosok dalam jurang maut “klise” yang hampa.

Karya yang berhamburan di sekitar kita tak ubahnya reproduksi massal serta pengulangan dari produk lama yang berganti bungkus. Semuanya didekorasi dengan manis, dengan gerakan yang aman, dan, tak ada yang baru.

Apa Itu Keberanian Estetika?

Keberanian estetika adalah keputusan sadar seorang seniman untuk melawan kenyamanan umum, menolak pola usang dari narasi akbar yang menolak direvisi, dan mengambil posisi artistik baru yang terkesan “membahayakan”, ia yang tetap teguh pada posisi tembak yang ia pilih meski berisiko disalahpahami atau ditolak oleh frekuensi sekitar.

Konsep ini dipertebal oleh Theodor Adorno dalam (Aesthetic Theory) jika seni harus menyimpan “negativitas”, ketidakteraturan, sebagai bentuk perlawanan terhadap realitas industri dan budaya massa. Juga teori abjection ala Julia Kristeva yang bersabda: Keindahan sejati lahir dari hal yang menjijikkan, liminal, yang ditolak oleh budaya. Seni yang berani menggali wilayah ini akan hidup lebih lama.

Ini lebih dari soal “tampil beda” tetapi kesadaran total untuk mengambil sudut pandang yang tak pernah ditengok oleh sebagian besar orang sebelumnya. Sudut pandang yang mampu membuat audiens menyusuri lorong-lorong minor dalam peran dan adegan yang tak pernah dianggap penting oleh siapapun.

Mengapa Seniman Memilih Aman? (Masalah Keberanian)

Dalam ekosistem digital hari ini, dorongan pasar membuat banyak pengkarya terjebak dalam siklus ingin disukai, dibeli, dan dibagikan. Platform-platform raksasa membentuk standar melalui algoritma yang mengutamakan keseragaman, bukan keberanian dan keunikan. Ketakutan kolektif—ditolak, tidak dimengerti, atau bahkan di-skip—tumbuh subur dalam budaya yang membenci engagement rate sepi. Ditambah lagi, tidak semua orang punya hak istimewa untuk gagal secara terbuka; bagi sebagian “pengkarya”, satu kegagalan bisa berarti akhir dan kiamat dari segalanya.

Akibatnya, lahirlah karya-karya yang aman: klise dalam wajah baru yang menyamar sebagai orisinalitas palsu. Padahal, esensi seni bukanlah untuk menyenangkan, tapi datang untuk mengguncang. Seni yang benar-benar vital bukan yang viral, melainkan yang mampu menyenggol tatanan tebal, menghantui akal, dan meninggalkan jejak fosil pemikiran di ceruk batin penikmatnya.

Sumber Nyali: Perjalanan Terjal dan Badai Raksasa dalam Diri Seniman

Keresahan Intelektual

Seniman besar tidak lahir dari mereka yang sekedar “hobi berkarya”, mencintai keindahan, atau memilih kegiatan berkarya sebagai bentuk regulasi emosi yang mendandani limbah kekotoran jiwa dalam produk estetika murahan. Tetapi dari mereka yang “tidak tahan menyaksikan dunia yang begini-begini saja”, dari mereka yang memiliki sekarung kegelisahan dan berkomitmen untuk terus mengumandangkan dan meng-kamuflase-kan pandangan hidupnya lewat estetika yang terukur presisi serta layak konsumsi.

Pengembaraan intelektual si seniman lewat pembacaan liar filsafat, sejarah, sastra dan berbagai macam trayek pendewasaan diri yang ia lewati juga mempengaruhi bagaimana isi kepala si seniman dalam memaknai realitas di hadapannya.

Luka Eksistensial dan Tekanan Dunia

Banyak karya estetis paling jujur dan berani tumbuh dari sepotong luka: dari rasa kalah, kegagalan, kemuakkan pada dunia, hingga kebingungan yang tak terjelaskan. Tekanan hidup bukanlah penghadang, melainkan bahan bakar yang menggerakkan penciptaan. Di balik tiap bait, gambar, atau adegan, ada kegelisahan eksistensial yang tak bisa ditenangkan, hanya bisa diwujudkan dalam karya.

Seniman besar tidak berusaha menambal lukanya, apalagi abai dan mengeringkannya paksa. Ia membuka luka itu lebar-lebar dan menjadikannya jendela—tempat orang lain bisa mengintip dunia yang hancur tapi selalu jujur. Dari situ, seni tak lagi menjadi pelarian, melainkan penyingkapan: tentang manusia, tentang sakit, dan tentang cara bertahan dalam pahit.

Keputusan Ideologis

Semua trayek proses perjalanan yang pernah dilalui oleh si seniman dan segala rupa hantaman hidup yang mengeroyoknya pada akhirnya akan mengkristal dan membawanya pada posisi ideologis yang ia pilih. Berkarya bukan sekedar menyulap kondisi emosional sesaat, tetapi berkomitmen untuk mengambil peran secara utuh dan sadar di posisi tertentu dalam formasi di rimba pemikiran manusia.

Kondisi spiritual, religiusitas dan pijakan moral yang dipilih juga menentukan potensi dan akan sebrutal apa eksploitasi makna hidup dari seorang seniman, karena keterbukaan terhadap kompleksitas hidup adalah bahan bakar utama eksplorasi artistik.

Bagaimana Keberanian Estetika Bekerja?

Keberanian estetika bukan soal bersuara lantang, atau sekedar “tampil beda” tetapi berani jalan menyimpang. Ia hadir saat seorang pencipta menolak alur klasik, menciptakan tokoh yang tak pantas dicintai, dan memilih tema yang justru dihindari—yang tabu, menjijikkan, atau dilupakan. Keberanian itu juga bermain dalam bentuk: penggunaan bahasa kasar, simbol yang membingungkan, atau humor yang menggelapkan tawa.

Lebih jauh lagi, keberanian sejati muncul ketika karya tak menawarkan pelipur lara. Tak ada resolusi moral dari pahlawan yang berkhotbah di dalamnya, tak ada dunia yang utuh, tak ada penyelamatan di akhir. Hanya fragmen—yang kacau, menggantung, dan menyakitkan—sebagaimana hidup itu sendiri. Seni semacam ini tidak hanya datang untuk menghibur, tapi untuk mengguncang kebenaran yang selama ini dibiarkan tertidur.

Siapa Seniman yang Memiliki Keberanian Estetika itu?

Franz Kafka, melalui The Metamorphosis, mendobrak batasan sastra modern dengan membuka cerita tanpa penjelasan logis: seorang pria tiba-tiba menjadi serangga. Ia tidak memberi konteks, tidak menawarkan pelajaran moral, dan tidak membangun harapan pada tokoh utamanya, Gregor Samsa, yang justru menjijikkan, menyedihkan, dan pasif. Dalam zaman yang menjunjung tinggi alur realistis dan karakter bermakna, Kafka malah menghadirkan dunia yang absurd, kosong, dan tidak bisa ditebus. Karyanya sempat ditolak di zamannya, tapi kini ia dikenang sebagai pelopor absurdisme modern.

Dalam dunia seni rupa, Frida Kahlo menolak menjadi objek pandang laki-laki dan justru menjadikan tubuhnya sendiri sebagai kanvas luka. Lukisan seperti The Broken Column dan Henry Ford Hospital menampilkan tubuh perempuan dalam kondisi hancur, penuh darah, dan kesakitan—jauh dari estetika cantik atau ideal. Ia tidak menyembunyikan penderitaannya demi selera publik, tetapi menumpahkannya secara terang dan emosional. Keberaniannya membuka ranah baru bagi seni rupa: bahwa kejujuran personal, meski brutal, bisa lebih kuat daripada teknik atau keindahan konvensional.

Dalam musik, Kendrick Lamar mempersembahkan To Pimp a Butterfly sebagai karya yang tidak tunduk pada pasar. Ia menyatukan berbagai genre, menyuguhkan struktur lagu yang tidak ramah radio, dan lirik yang menguliti isu ras, politik, dan kegelisahan identitas kulit hitam di Amerika. Kendrick bahkan membongkar dirinya sendiri sebagai sosok yang kacau dan rapuh, alih-alih membangun persona pahlawan berkalung emas seperti yang lazim di dunia rap. Di tengah industri musik yang menjual citra glamor, Kendrick memilih luka sebagai pusat narasi, dan membuktikan bahwa musik bisa lebih dari hiburan—ia bisa jadi manifesto.

Dari ketiga kasus ini—Kafka di sastra, Frida di seni rupa, dan Kendrick di musik—dapat dideteksi bahwa keberanian estetika bukan sekadar soal tampilan nyentrik atau hidangan lezat baru. Ia wujud dari keberanian untuk jujur, bahkan ketika yang diungkap adalah hal-hal yang rusak, menyakitkan, atau tabu. Keberanian ini menolak untuk menyenangkan, dan justru memilih untuk mengganggu—karena dari gangguan itulah seni menemukan hidupnya.

Penutup: Nyali Sebagai Nyawa

Keberanian estetika bukan tentang semangat membabi buta yang desktruktif, tetapi menolak berbohong. Ia hadir ketika penulis berhenti menulis untuk disukai, dan mulai menulis untuk membongkar sesuatu—dalam diri sendiri, dan dalam diri pembaca. Nyali bukan soal suara lantang, tapi tentang keteguhan menatap luka dan tetap menuliskannya, bahkan saat tangan gemetar dan hati menolak. Karena apa gunanya karya, jika tidak ada makna baru yang enggan diusir dari kepala setelah dibaca?

Dalam dengung dunia yang makin bising dan penuh tipu daya, kita tidak butuh terlalu banyak agen yang memproduksi setumpuk karya. Kita butuh karya yang tulus, meski pahit. Karya yang membuat pembaca berhenti, meringis, atau merasa dilucuti. Karya semacam itu tidak selalu viral, tapi ia menginap lebih lama dalam ruang kesan manusia. Ia hidup diam dalam lamunan orang yang menikmatinya—sebagai bisikan, pengakuan, atau bahkan rasa bersalah. Dan mungkin, dari sanalah seni benar-benar memiliki nyawa.

Be First to Comment