Opini

Apakah ideologi masih relevan bagi mahasiswa dan akademisi hari ini? Artikel ini membedah realitas kontemporer dengan pendekatan kritis dan reflektif.

Ideologi dan Akademisi Kontemporer: Masihkah Relevan di Tengah Dunia Serba Praktis?

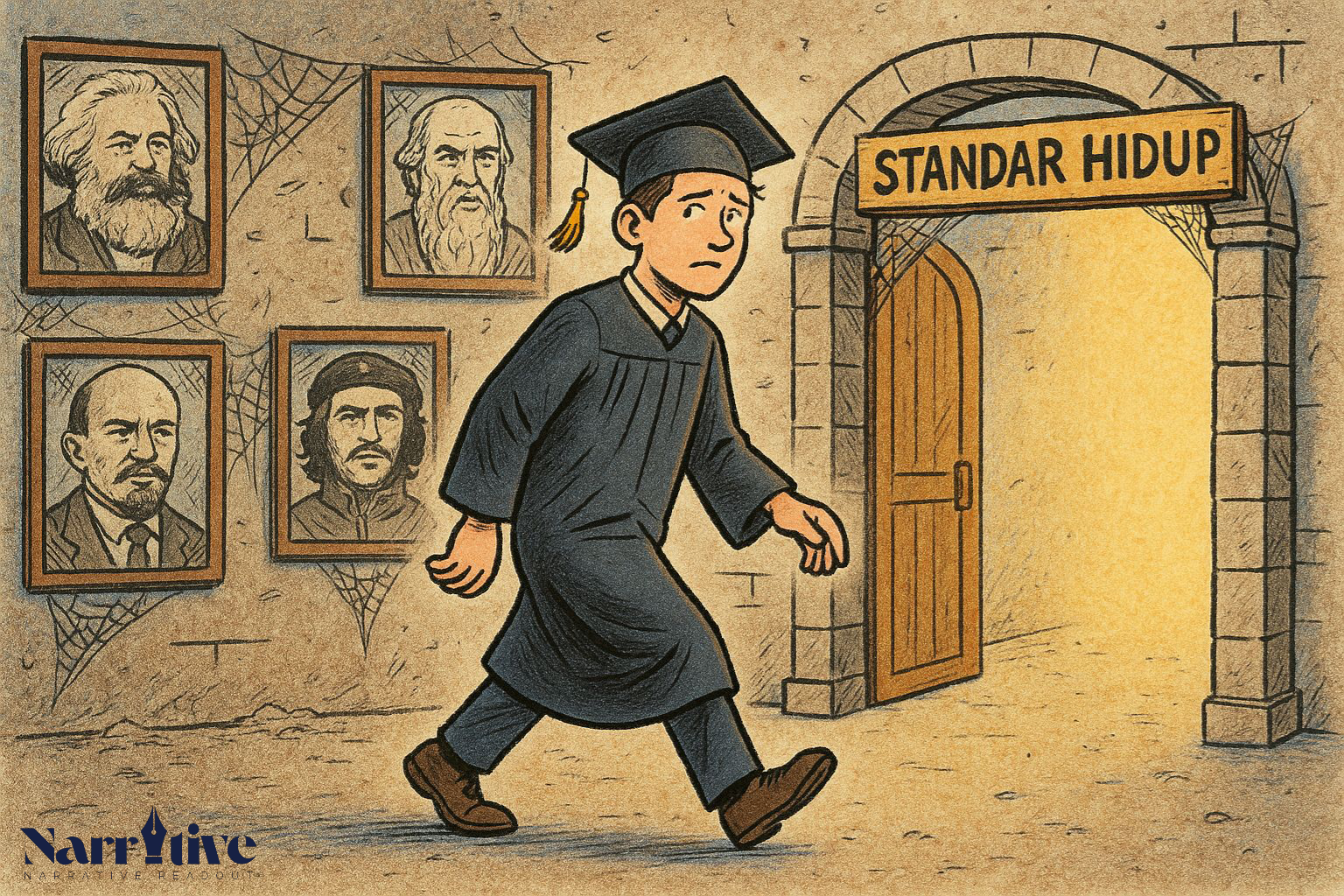

Ideologi: Harapan Usang Akademisi Kontemporer

Tak mudah membicarakan ideologi di ruang akademik hari ini. Bukan karena mahasiswa atau dosen tak cerdas, tak peduli, atau tak tahu; melainkan karena dunia yang mengitari mereka telah menjelma menjadi medan yang begitu pragmatis, cepat, dan kompetitif. Dalam ruang sempit itu, ideologi kerap dianggap terlalu ideal, terlalu berat, atau sekadar tidak relevan. Maka diam-diam, ia tergeser ke pinggir: dikemas rapi sebagai bahan sejarah atau seminar, bukan sebagai alat berpikir dan bertindak.

Namun, mungkinkah ideologi benar-benar usang? Ataukah justru kita sedang menyaksikan sebuah kehampaan intelektual yang tak ingin kita akui?

Dunia Serba Praktis, dan Tekanan Menjadi “Produktif”

Hari ini, mahasiswa dan akademisi hidup di tengah dunia yang menuntut segalanya harus cepat: cepat lulus, cepat adaptif, cepat berjejaring, cepat punya nilai jual. Di balik kata-kata seperti “efisiensi” dan “daya saing”, ada tekanan psikososial yang besar—mulai dari kecemasan eksistensial hingga kompetisi yang nyaris tanpa jeda.

Ideologi tidak tumbuh dalam ruang seperti ini. Ia butuh waktu, perenungan, dan ketenangan untuk bertanya: aku berpihak pada siapa? Untuk apa aku belajar? Untuk siapa pengetahuanku ini dibangun? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering kali kalah oleh tekanan administrasi, pencapaian akademik, atau sekadar bertahan hidup.

Maka bukan karena mahasiswa hari ini tidak berpikir kritis—banyak yang sangat sadar dan gelisah. Tapi sering kali mereka tak punya ruang aman untuk mengolahnya.

bell hooks pernah mengingatkan:

“The classroom remains the most radical space of possibility in the academy.”

(Kelas adalah ruang paling radikal yang tersisa di dunia akademik.)

Namun hari ini, kelas dipersempit menjadi ruang penyampaian materi yang padat, bukan ruang membangun kesadaran.

Akademisi dalam Sistem yang Menyerap Kritik

Sama halnya dengan para pengajar atau akademisi: mereka tak selalu apatis, tapi tersandera oleh sistem yang menghargai angka dan produktivitas dibanding keberpihakan dan keberanian berpikir. Perlu kita akui, banyak dari mereka masih ingin membela nilai-nilai emansipatoris, tetapi sistem membuat itu menjadi “liabilitas” profesional.

Dalam struktur yang demikian, ideologi tak ditolak secara terang-terangan, tetapi dilemahkan perlahan: lewat birokrasi riset, kebijakan kampus, atau standar-standar “ilmiah” yang steril dari posisi politik. Ilmu harus netral. Kritik harus “objektif”. Padahal, pengetahuan tak pernah netral, dan keputusan untuk diam pun adalah sikap politik.

Antonio Gramsci mencatat pentingnya memahami relasi kuasa dalam pendidikan:

“Every relationship of ‘hegemony’ is necessarily an educational relationship.”

(Setiap relasi hegemoni pasti mengandung relasi pendidikan.)

Maka ketika pendidikan tidak lagi membangun keberanian, yang tercipta adalah generasi yang patuh, bukan yang berpikir bebas.

Ideologi dan Kesadaran Sosial yang Terfragmentasi

Di tengah individualisme yang menguat, ideologi tak lagi hadir sebagai bangunan nilai kolektif, tapi sering direduksi menjadi label identitas. Sering kita temui mahasiswa yang akrab dengan istilah kiri-kanan, progresif-konservatif, tapi tak pernah benar-benar menghidupi perjuangan di baliknya.

Kita hidup di zaman ketika ideologi dikonsumsi sebagai estetika: di bio media sosial, dalam bentuk tote bag, atau sebagai tema diskusi daring. Ini bukan sepenuhnya kesalahan generasi, tetapi konsekuensi logis dari masyarakat yang mengubah segala hal menjadi citra dan impresi.

Namun, harus dicatat: masih ada kegelisahan yang nyata. Masih banyak mahasiswa yang terus bertanya tentang keadilan, ketimpangan, masa depan. Hanya saja mereka sering merasa sendirian, atau tidak tahu harus mulai dari mana.

bell hooks mengingatkan bahwa visi perubahan tidak bisa dilepaskan dari realitas:

“To be truly visionary, we must root our imagination in our concrete reality while simultaneously imagining possibilities beyond that reality.”

(Untuk benar-benar visioner, kita harus menambatkan imajinasi kita pada realitas konkret sambil membayangkan kemungkinan di luar realitas itu.)

Studi Kasus: Ketika Ideologi Ditekan, Kreativitas Tumbuh di Bawah Tanah

Salah satu contoh menarik datang dari sekelompok mahasiswa di sebuah universitas negeri di Jawa Tengah yang membentuk forum diskusi bawah tanah setelah kegiatan organisasi intra-kampus dibekukan secara de facto. Mereka tak memakai nama besar, tak mencantumkan ideologi di spanduk, tapi secara rutin berdiskusi tentang ketimpangan ekonomi, sejarah gerakan tani, hingga relasi negara dan rakyat. Tanpa dukungan resmi kampus, mereka membentuk komunitas belajar yang bebas dan kritis.

Forum ini membuktikan bahwa ideologi tidak selalu perlu deklarasi. Ia bisa hidup dalam tindakan kolektif yang kecil, senyap, dan organik. Ia tumbuh sebagai respons atas sterilnya ruang kampus. Dan sering kali, ideologi yang paling hidup justru tumbuh dari keterbatasan.

Ideologi Bukan Dogma, Tapi Orientasi Nilai

Dalam dunia yang penuh kebisingan dan kebingungan, ideologi sebenarnya bisa menjadi jangkar. Bukan dalam arti kaku atau penuh jargon, tapi sebagai arah etik yang membantu seseorang mengambil posisi dalam dunia yang penuh ketimpangan.

Ideologi bukan sekadar isme yang dihafal, tetapi cara untuk bertanya: Siapa yang diuntungkan? Siapa yang tertindas? Apakah pengetahuan ini membebaskan atau justru mengikat?

Dan jika pertanyaan semacam itu terus hidup dalam diri mahasiswa dan akademisi, maka ideologi belum benar-benar usang—ia hanya sedang mencari bentuk baru yang lebih sesuai dengan zaman ini.

Gramsci menyebut pentingnya mempertahankan keberanian berpikir di tengah ketidakpastian:

“Pessimism of the intellect, optimism of the will.”

(Pesimisme intelektual, optimisme kehendak.)

Kita boleh kecewa pada realitas, tapi kita tak boleh kehilangan kehendak untuk memperjuangkannya.

Penutup: Refleksi untuk Kita Semua

Maka, pertanyaannya bukan lagi “masihkah ideologi relevan?”, melainkan masihkah kita berani jujur bahwa kita membutuhkannya? Bukan sebagai slogan, tapi sebagai kerangka untuk mengukur keberpihakan kita sebagai insan intelektual.

Kita tidak butuh generasi yang menghafal semua teori, tetapi takut menyatakan pendapatnya. Kita tidak butuh akademisi yang menulis jurnal bereputasi, tapi menutup mata pada ketimpangan di sekitarnya. Dunia akademik tak harus selalu revolusioner, tapi ia tak boleh berhenti mempertanyakan dan memanusiakan.

Justru di zaman ketika semuanya ingin kita patuh dan sibuk, menjaga ideologi sebagai alat refleksi dan arah hidup adalah bentuk keberanian paling jujur yang bisa dimiliki.

Be First to Comment