Feature

Soe Silo Toer, adik Pramoedya Ananta Toer, menolak lupa dan perayaan seremonial. Dalam tur literasi menyambut 100 tahun Pram, ia hadir sebagai pengingat bahwa literasi dan ingatan adalah alat perlawanan rakyat.

Soe Silo Toer dan Perlawanan Ingatan: Menelusuri Jejak Literasi Rakyat dari Blora

Di tengah riuh perayaan seratus tahun Pramoedya Ananta Toer, di mana nama Pram mulai menjelma simbol dalam banyak lini wacana budaya—dari selebrasi negara hingga panggung-panggung kampus—kami memilih jalan sunyi. Di ruang kecil bernama Cakrawalakata, sebuah art space yang kami bangun dari puing semangat dan kerja kolektif, kami menyelenggarakan festival ini tanpa afiliasi, tanpa plakat institusi, tanpa selempang dukungan. Hanya kerja bersama dan keyakinan bahwa warisan Pram tidak untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani.

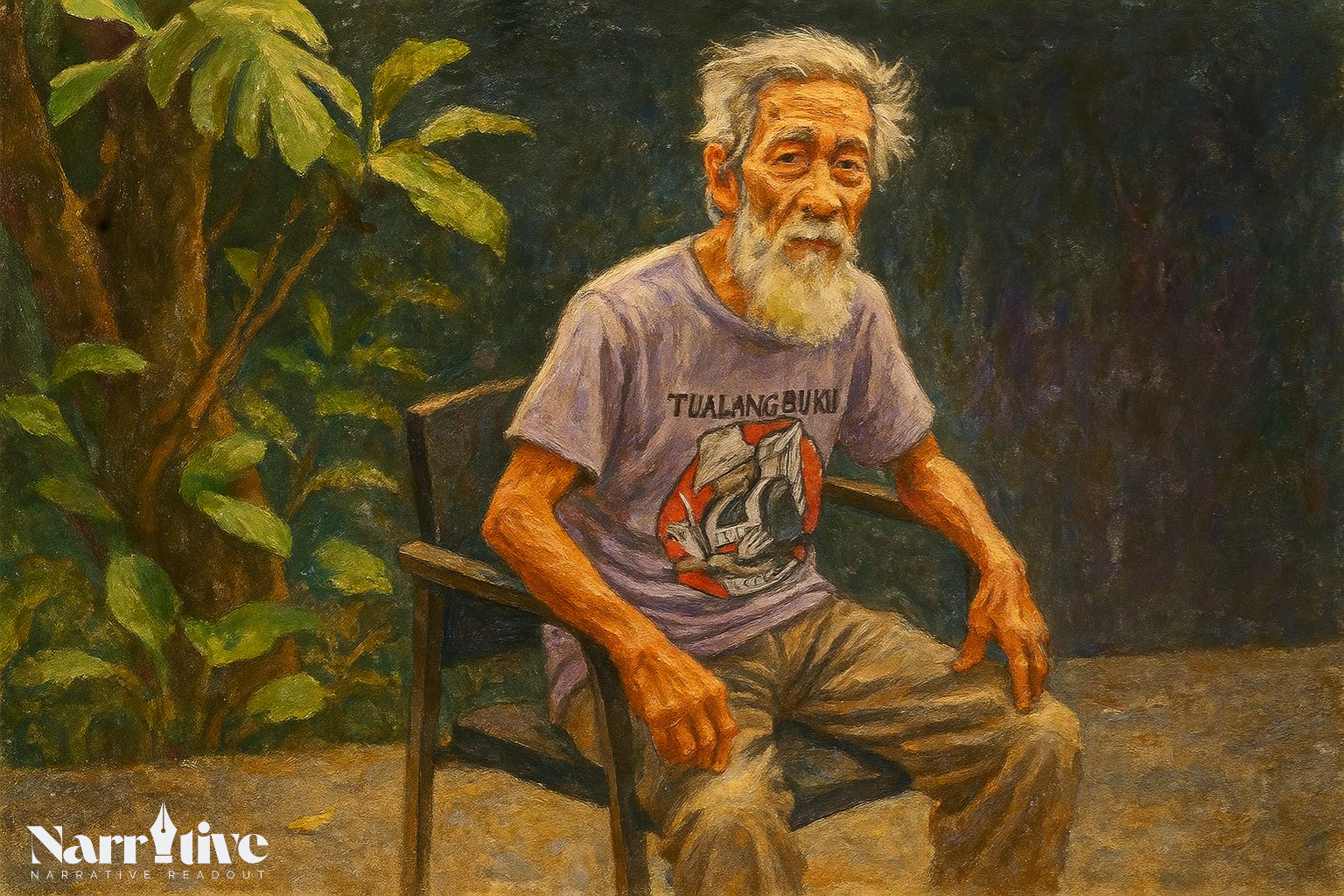

Di tengah pekan yang padat oleh nobar, diskusi karya, pembacaan monolog dan jejak pendapat publik, datanglah seorang lelaki dengan janggut dan rambut putih, tubuhnya dibalut kesunyian yang memancarkan wibawa. Ia bukan sosok yang asing bagi sejarah. Ia adalah Soe Silo Toer—adik kandung Pram. Bagi kami, ia adalah tamu istimewa yang justru hadir bukan karena undangan. Ia datang karena kehendaknya sendiri, dalam rangkaian tur literasi menyambut seratus tahun kelahiran kakaknya. Ia bergerak dari satu titik ke titik lain, dari satu ruang kolektif ke kolektif lainnya, membawa ingatan dan suara dari zaman yang telah lama berusaha dihapus dari peta nasionalisme resmi.

Tubuh renta itu tak bisa menyembunyikan waktu. Tapi justru dari kulitnya yang keriput, dari sorot matanya yang menyimpan ratusan lanskap masa silam, kami menemukan kembali wajah perlawanan itu. Tubuhnya adalah artefak hidup. Setiap garis di wajahnya seperti teks yang bisa dibaca, ditafsir, dan dihidupi kembali. Ia adalah performa identitas yang tak lekang. Bukan dalam makna teatrikal, tapi dalam makna paling dalam: tubuh sebagai wacana yang terus menggugat narasi besar.

Pak Sus—demikian kami memanggilnya—tidak datang membawa seremoni. Ia datang membawa api. Suaranya masih lantang. Ia bicara tentang Eropa Timur, tentang mahasiswa Polandia yang berdemonstrasi, tentang kaum kiri yang dikejar di Indonesia, dan tentang kakaknya yang dibungkam tapi tak pernah tunduk. Ia bicara bukan seperti orator, tapi seperti lelaki yang sedang menyiramkan bara pada arang kesadaran kami.

Di tengah diskusi tentang Pram, ia menyela, “Jangan jadikan Pram poster. Jadikan dia tindakan.” Kalimat itu menampar lembut banyak dari kami yang masih berkutat dalam estetika selebrasi tanpa menyentuh substansi. Ia menolak pengkultusan. Baginya, Pram bukan ikon. Pram adalah medan tempur. Dan di medan itu, literasi bukan kutipan, tapi senjata pembangun kesadaran.

Identitas yang Tidak Tercetak di KTP

Dalam narasi besar sejarah bangsa, Soe Silo Toer adalah margin. Ia bukan pemenang Nobel, bukan mantan menteri, bukan tokoh media. Tapi justru di situlah pentingnya ia dibaca. Ia adalah bagian dari kelompok identitas yang ditindas: warga negara yang tidak tunduk, intelektual yang tidak menjilat, rakyat yang tidak rela dibodohi. Di tubuhnya melekat trauma politik, stigma ideologis, dan bekas luka dari sejarah 1965 yang tak pernah tuntas. Tapi tubuh itu juga menolak menjadi korban.

Ia menjadikan tubuhnya sebagai ruang tampil—sebuah performativitas yang secara sadar mengganggu wacana dominan tentang siapa yang layak bicara. Saat ia berdiri dan berbicara di ruang kami, tubuh renta itu justru menjadi ruang tanding dari seluruh citra kemapanan yang selama ini mengatur siapa yang boleh disebut “intelektual”.

Ia adalah pengingat bahwa identitas bukanlah sesuatu yang diberikan negara, melainkan sesuatu yang dibangun dari perjuangan. Ia bukan sekadar adik Pram, bukan sekadar doktor lulusan Warsawa. Ia adalah hasil dari pertempuran panjang antara ingatan dan pelupaan, antara kebudayaan rakyat dan kebudayaan borjuis, antara literasi yang membebaskan dan literasi yang dijinakkan.

Semiotika Kesunyian

Ketika Soe Silo Toer duduk di ruang kami, ia tak banyak membawa simbol. Ia tidak mengenakan batik mewah, tak disambut panggung khusus. Tapi justru dari kesunyian itu lahir makna. Ia adalah anti-tanda dari kemegahan palsu. Jika institusi suka memoles peringatan Pram dengan logo-logo sponsor dan jargon kebudayaan, maka kehadiran Pak Sus adalah oposisi diam yang menohok.

Dalam tradisi semiotika, makna tidak hanya dibentuk oleh apa yang tampak, tapi juga oleh yang absen. Ketidakhadirannya dari perayaan-perayaan besar justru menandai otentisitasnya. Ia tidak berada di pusat karena ia memilih berada di pinggiran. Dan dari pinggiran itu, ia berbicara lebih keras dari pusat.

Pak Sus menjelma tanda yang tidak bisa dijinakkan. Kehadirannya adalah pembacaan ulang terhadap makna Pram itu sendiri. Bahwa Pram bukan milik negara. Pram bukan milik kampus. Pram milik rakyat. Dan rakyat tidak butuh panggung besar untuk memperingati ingatan. Mereka hanya butuh ruang kecil, kopi hangat, dan cerita yang jujur.

Wacana yang Tumbuh dari Akar

Banyak peringatan Pram hari ini berlangsung dalam bentuk seminar di hotel, peluncuran buku di toko-toko besar, atau simposium yang dihadiri akademisi dan pejabat. Tapi di ruang kami, Pak Sus mengingatkan: “Pram menulis untuk rakyat. Bukan untuk seminar.”

Ucapannya membongkar seluruh aparatus wacana yang membentuk selebrasi sastra hari ini. Dalam perspektif analisis wacana kritis, kita bisa melihat bahwa perayaan kebudayaan sering kali menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ketika negara mulai memeluk Pram, itu bukan bentuk penghormatan, tapi bentuk penjinakan.

Pak Sus melawan itu semua. Ia membentuk ruang tanding, sebuah kontra-wacana yang hidup dari bawah. Ia tidak menulis teori, tapi tubuhnya sendiri adalah teori hidup. Ia tidak menulis buku tentang perlawanan, tapi hidupnya adalah catatan panjang perlawanan.

Literasi sebagai Perlawanan

Di PATABA, perpustakaan kecil di rumah masa kecilnya di Blora, ia menyusun buku, membuka diskusi, dan menyambut siapa saja yang ingin membaca. Tak ada formulir keanggotaan. Tak ada biaya masuk. Di sana, literasi bukan produk. Ia adalah hak.

Pak Sus menjadikan membaca dan menulis sebagai tindakan politis. Dalam dunia yang dikuasai algoritma dan selebgram literasi, tindakannya sangat radikal. Ia menolak menjadikan buku sebagai barang mewah. Ia menolak menjadikan diskusi sebagai ajang pencitraan. Ia hadir sebagai rakyat yang menulis untuk rakyat.

Di tengah budaya literasi yang makin dikomodifikasi, kehadirannya adalah sabda tanding. Bahwa menulis bukan sekadar aktivitas kognitif, tapi juga praksis sosial. Bahwa membaca bukan sekadar konsumsi, tapi juga perlawanan terhadap kebodohan yang sistemik.

Kesimpulan: Pram Bukan Poster, Tapi Jalan

Seratus tahun Pramoedya Ananta Toer seharusnya tidak menjadi ajang mempercantik wajah kebudayaan yang penuh borok. Ia seharusnya menjadi waktu untuk bertanya: masih adakah keberanian untuk hidup seperti Pram? Masih adakah ruang untuk menulis dari pinggiran? Masih adakah keberanian untuk menolak tunduk pada kuasa yang membunuh ingatan?

Soe Silo Toer tidak menjawab pertanyaan itu dengan teori. Ia menjawab dengan langkah kaki, dengan napas panjang, dengan suara yang tak padam. Ia berjalan dari kota ke kota, dari ruang ke ruang, bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan. Ia hadir sebagai tubuh yang menua tapi tak pernah tunduk.

Dan di hadapan kami, ia berkata: “Jangan jadikan Pram hanya nama jalan. Jadikan dia jalanmu.”

Be First to Comment