Feature

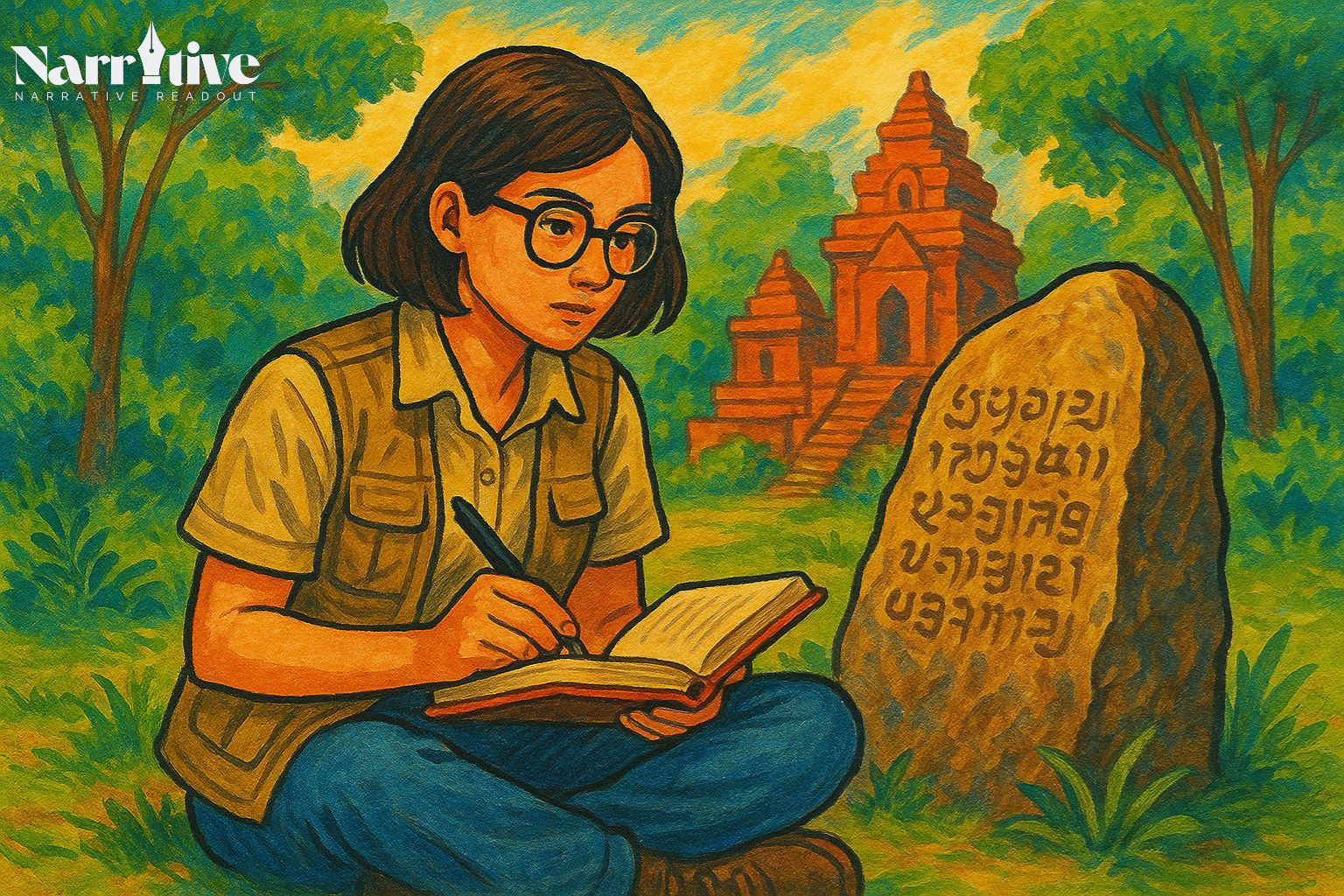

Sinta Ridwan, akademisi muda yang membongkar narasi sejarah lewat aksara kuna, menghadirkan perlawanan simbolik di tengah era digital dan budaya instan.

Sinta Ridwan dan Dialektika Aksara Kuna di Tengah Dunia Digital

Kami mengenal sosok Sinta Ridwan dalam sebuah gelaran pameran internasional yang dihadiri oleh para akademisi dan peneliti dari berbagai penjuru dunia. Diselenggarakan di jantung Kota Surabaya, pameran itu menyuguhkan beragam seni instalasi dan presentasi ilmiah dari banyak negara. Namun, satu ruang yang paling tajam menginterupsi kebiasaan akademik kami berasal dari karya yang dipresentasikan oleh seorang akademisi muda asal Cirebon: Sinta Ridwan. Ia hadir bukan sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai kreator gagasan dan pemilik narasi budaya yang selama ini tercecer di pinggiran perhatian bangsa ini.

Melalui interaksi panjang dari dalam galeri hingga larut malam di Art Space kami, Cakrawalakata, kami mulai memahami bahwa Sinta bukan sekadar akademisi yang tekun mengarsipkan masa lalu. Ia adalah pemikir yang menantang dominasi zaman dan tidak takut menabrak pakem akademik. Sinta mengambil jalur tak nyaman, menempuh studi dari kampus negeri Indonesia, melangkah ke Eropa, dan kembali ke Indonesia untuk membenamkan dirinya dalam riset mendalam di salah satu kampus terbesar di negeri ini. Di titik ini, pilihan-pilihannya bukan lagi sekadar akademik, tetapi ideologis.

Track akademisnya solid. Tapi apa yang membuatnya berkelas adalah keberaniannya menabrak arus: ia menekuni aksara kuna di tengah gempuran algoritma dan mentalitas instan. Ia memilih sunyi, ketika dunia memilih bising. Tapi justru di situlah ia menemukan perlawanan. Aksara kuna bukan sekadar artefak, ia adalah senjata wacana. Lewat aksara, Sinta membaca ulang sejarah, membongkar narasi tunggal, dan menampar kealpaan kolektif bangsa yang mudah sekali melupakan akar dan asal-usulnya.

Aksara kuna adalah ranah keras kepala. Ia tak bisa dipahami dengan semangat konsumtif. Ia menuntut kesabaran, ketekunan, dan keberanian intelektual. Sinta menjadikan manuskrip dan prasasti sebagai medan pertempuran identitas. Ia tahu benar bahwa di balik naskah tua, tersimpan bukan hanya teks, tapi penanda. Penanda tentang siapa kita, bagaimana kita pernah berpikir, dan mengapa kita bisa hilang dari sejarah kita sendiri. Ia membongkar kemasan-kemasan formal budaya lalu menggantinya dengan keintiman simbolik antara rakyat dan aksaranya sendiri.

Tapi Sinta bukan puritan. Ia tidak memuja masa lalu dengan romantisme picisan. Justru sebaliknya, ia membenturkan tradisi dengan teknologi. Ia membangun museum digital, menggelar kelas daring aksara, dan bahkan menggandeng industri fesyen untuk menghidupkan kembali tokoh-tokoh perempuan dalam manuskrip dan prasasti kuna. Ini bukan gimmick. Ini strategi. Ia tahu bahwa agar sejarah berfungsi, ia harus hidup dalam sistem hari ini. Dan untuk itu, teknologi bukan musuh, tetapi alat. Dan fesyen bukan dekorasi, tetapi peristiwa simbolik yang memanggungkan tubuh, wacana, dan memori.

Di sinilah kontradiksi Sinta menjadi daya dobraknya. Ia bisa membaca prasasti batu, tapi juga bisa bicara strategi konten dan kurasi publik. Ia bersetia pada ilmu, tapi tak kehilangan naluri propaganda budaya. Sinta tahu medan tempur akademik itu penuh jebakan sterilitas. Maka ia melangkah keluar. Ia membuat pengetahuan terasa, bukan sekadar bisa dikutip, tapi bisa dihidupi.

Sebagai perempuan dalam sistem akademik yang kaku dan hierarkis, Sinta tidak mengambil peran simbolik. Ia masuk gelanggang sebagai petarung. Ia menghadirkan narasi perempuan bukan sebagai korban sejarah, tapi sebagai subjek yang menulis dan mengubah sejarah. Dalam risetnya, ia membongkar tokoh seperti Mahendradatta, seorang ratu intelektual yang nyaris dihapus dari ingatan sejarah. Ketika tubuh perempuan sering hanya dijadikan objek, Sinta menampilkannya sebagai panggung wacana: tubuh yang menyuarakan teks, yang memanggungkan resistensi.

Dan ironinya, di balik ketegasan itu, Sinta hidup dengan lupus sejak 2005. Tapi jangan salah, ia tidak menghidupi penyakit itu. Ia menantangnya. Ia tetap berkarya, mengajar, meneliti, menulis, bahkan menginspirasi banyak orang melalui penghargaan Kick Andy Young Hero. Lupus bukan kelemahan. Dalam narasinya, lupus adalah pengingat bahwa tubuh pun bisa menjadi ladang perjuangan intelektual.

Saat dunia akademik makin tersandera oleh obsesi kutipan dan indeks, Sinta menunjukkan bahwa intelektualitas sejati tidak harus tunduk pada sistem. Ia menghidupkan kembali aksara kuna, bukan hanya sebagai obyek riset, tapi sebagai medium untuk menyusun kembali identitas bangsa. Ia menjadikan teks sebagai peluru, dan arsip sebagai medan juang. Ia menolak menjadi penghias seminar, ia memilih menjadi pengganggu status quo.

Sinta Ridwan adalah pengingat bahwa bangsa ini tidak kekurangan intelektual, tapi kekurangan nyali. Dan ia datang dengan itu, dengan nyali. Ia menulis ulang sejarah, bukan di atas kertas, tapi di kesadaran kita semua. Aksara kuna tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu dibangunkan. Dan hari ini, Sinta Ridwan sedang membangunkannya dengan ketegasan, keberanian, dan semangat yang tak bisa diatur oleh kurikulum mana pun.

Be First to Comment