Esai

Melalui unggahan Facebook, Neneng Rosdiyana menyuarakan perlawanan sosial perempuan desa terhadap kapitalisme, ketimpangan, dan dominasi pengetahuan akademik.

Neneng Rosdiyana: Ketika Facebook Menjadi Ladang Perlawanan Sosial

Penulis : Fafa Alifatul | Editor : Redaksi

Pada akhir Desember 2023, jagat media sosial dihebohkan oleh kemunculan nama Neneng Rosdiyana, bukan karena sensasi viral biasa, melainkan karena sesuatu yang tak terduga: akun fanpage “Marxisme Indonesia” yang biasa membagikan kutipan dan wacana kelas pekerja tiba-tiba berganti nama menjadi “Neneng Rosdiyana.” Belakangan diketahui, Neneng seorang ibu rumah tangga dari Tangerang Selatan dan anggota kelompok tani perempuan membeli akun tersebut karena mengira “Marxisme” adalah nama sebuah band. Tanpa memahami ideologi di baliknya, ia lantas menjadikan fanpage itu sebagai panggung keseharian dan refleksi sosial khas perempuan kampung. Kejujuran dan keanehan kisah ini membuat akun Facebook-nya viral, memicu gelombang perhatian publik dan diskursus baru yang kemudian dijuluki sebagai “Nenengisme” sebuah istilah semi-satir namun menyimpan makna dalam tentang bagaimana pengetahuan bisa muncul dari yang dianggap “bukan siapa-siapa.”

Sejak saat itu, status-status pendek Neneng Rosdiyana di Facebook menjadi fenomena. Ia menulis dengan gaya lugas dan sederhana, sering kali hanya beberapa kalimat, namun penuh daya gugah. Tulisan-tulisannya membahas soal ibu rumah tangga, ketimpangan ekonomi, kapitalisme, tekanan tengkulak, hingga gaya hidup konsumtif tanpa menyebut satu pun istilah akademik. Tetapi di sinilah kekuatannya: praktik digital Neneng adalah bentuk sastra akar rumput yang memuat kritik sosial secara kontekstual dan hidup. Dengan pendekatan Critical Media Studies dan Analisis Wacana Kritis, dapat dibaca bahwa yang dilakukan Neneng bukan sekadar “menulis status,” melainkan merebut ruang wacana yang selama ini didominasi elit intelektual, teknokrat, atau aktivis profesional.

Melalui media sosial, terutama Facebook, Neneng memproduksi narasi alternatif yang keluar dari pusat kuasa pengetahuan. Ia tidak berbicara atas nama rakyat, ia adalah rakyat itu sendiri. Maka tiap postingannya menjadi praktik representasi kelas bawah secara otentik, menjungkirbalikkan peta kekuasaan simbolik dalam ruang digital. Di sinilah kita menemukan bagaimana teknologi komunikasi bisa dimaknai sebagai alat emansipasi, bukan sekadar instrumen konsumsi atau narsisme. Apa yang dilakukan Neneng adalah praktik literasi digital sub-altern yang tidak tunduk pada format algoritma pasar, namun justru memelintirnya untuk menyuarakan yang selama ini tak terdengar.

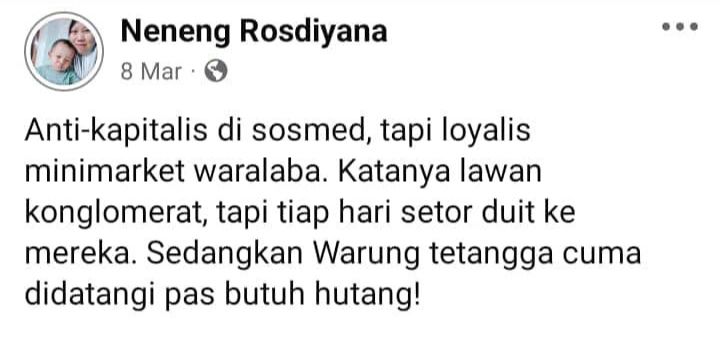

Postingannya nyaris tak pernah panjang. Tapi justru karena pendek dan lugas itulah, tiap katanya terasa seperti pukulan lembut yang menghunjam. Ia tidak memakai istilah “kapitalisme neoliberal”, tapi menulis begini:

“Anti-kapitalis di sosmed, tapi loyalis minimarket waralaba.”

Kalimat ini bisa dibaca seperti sindiran biasa di media sosial. Tapi jika kita tarik dalam lensa Critical Media Studies, kita melihat bahwa Neneng sedang melakukan kerja kultural yang penting, menantang hegemoni. Media sosial, yang sering dianggap ruang banal dan apolitis, ia ubah menjadi medium artikulasi wacana tandingan. Di tengah dominasi selebgram, influencer kosmetik, dan viralitas video joget, muncul suara dari kampung yang mempersoalkan logika konsumsi harian.

Dalam tradisi kritik media, Douglas Kellner menyebut bahwa media adalah arena pertarungan ideologi. Bukan hanya soal siapa yang punya suara paling keras, tapi siapa yang mampu mengintervensi makna. Dan di sini, dengan bahasa seadanya, Neneng mengintervensi narasi besar: bahwa kehidupan rakyat bukan sekadar objek liputan, tapi pengalaman yang bisa ditulis dan disuarakan sendiri.

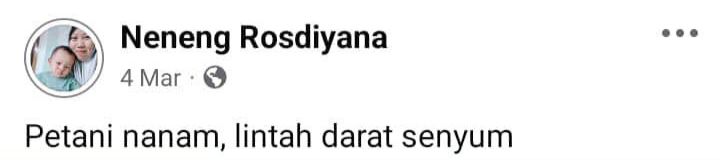

Facebook bukan hanya tempat curhat baginya. Ia menjadi ladang. Ladang kritik. Ladang kesadaran. Ia menanam nilai-nilai dengan cara yang sangat lokal, sangat kontekstual. Tidak dengan menyebut istilah “kontradiksi kelas” seperti dalam buku-buku Marx, tapi cukup dengan:

“Petani nanam, lintah darat senyum.”

Kalimat ini tak perlu diperpanjang untuk dipahami. Dan justru dalam kesingkatannya, ia mengandung lapisan wacana yang kaya. Dari sudut pandang Analisis Wacana Kritis, khususnya yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, bahasa tidak pernah netral. Ia adalah bentuk praksis sosial. Apa yang ditulis Neneng bukan hanya refleksi pengalaman, tetapi juga tindakan simbolik yang membongkar ketimpangan. Kalimatnya adalah semacam “teori rakyat” lahir dari tubuh yang bekerja dan jiwa yang berpikir, bukan dari bangku universitas.

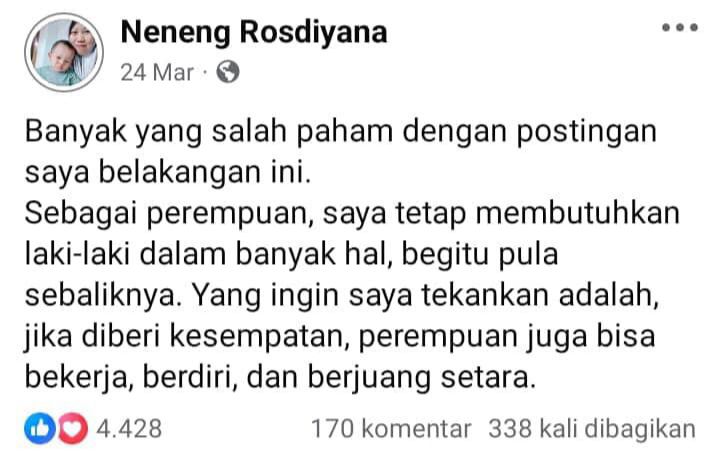

Lihat bagaimana ia menulis soal posisi perempuan:

“Jika diberi kesempatan, perempuan juga bisa bekerja, berdiri, dan berjuang setara.”

Ia tidak membincangkan patriarki dengan terminologi akademis. Ia tidak menyebut “gender performativity”, “relasi kuasa patriarkal”, atau “hegemonik maskulinitas”. Tapi kalimatnya merangkum seluruh tesis feminisme akar rumput. Ia menuliskan pengalaman, bukan konsep. Dan dalam hal inilah, Neneng menyuarakan feminisme praksis di mana kesetaraan diperjuangkan bukan lewat debat, tapi lewat kegiatan menanam, berdiskusi di pengajian, dan berbagi hasil kebun.

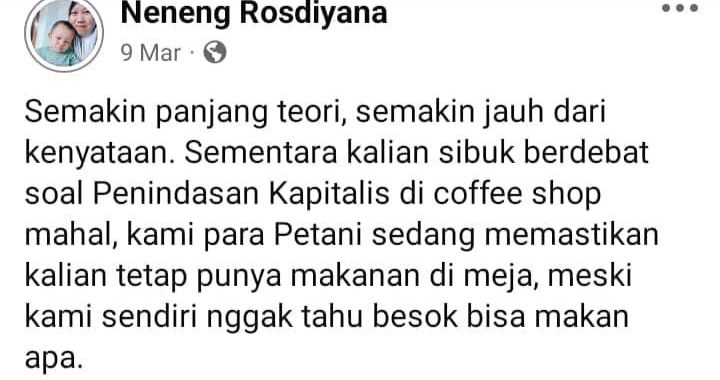

Dalam salah satu unggahan yang lain, ia menulis:

“Semakin panjang teori, semakin jauh dari kenyataan. Sementara kalian sibuk berdebat soal penindasan di coffee shop mahal, kami para petani sedang memastikan kalian tetap punya makanan di meja.”

Lagi-lagi, ini bukan hanya keluhan. Ini adalah bentuk resistensi epistemik. Ia menggugat siapa yang berhak mengklaim pengetahuan. Dalam analisis wacana, ini disebut perebutan otoritas makna. Siapa yang selama ini bicara atas nama rakyat? Siapa yang selama ini membicarakan petani, perempuan, desa, tanpa menjadi bagian darinya? Neneng hadir sebagai suara dari dalam, bukan dari menara gading. Ia tidak sedang mewakili siapa-siapa, tapi justru itulah yang membuat narasinya begitu otentik.

Menariknya, gaya bahasanya cenderung sastra. Ia menulis pendek, puitis, kadang seperti mantra. Tapi isinya politis. Seperti ketika ia menulis:

“Ilmu bukan hanya milik Akademisi saja. Petani memahami tanah, Nelayan membaca bintang.”

Di sini, kita membaca perlawanan terhadap epistemologi modern yang sering meremehkan pengetahuan lokal. Ia mengangkat kembali apa yang oleh Foucault disebut sebagai subjugated knowledge—pengetahuan yang ditekan karena tidak sesuai dengan standar akademik Barat. Dalam satu unggahan, ia berhasil mendekonstruksi batas antara “ilmu” dan “kehidupan”.

Salah satu yang patut disorot pula adalah bagaimana Neneng memainkan fungsi sosial media sebagai ruang publik alternatif. Ia memanfaatkan Facebook bukan hanya sebagai ruang ekspresi, tetapi sebagai panggung demokratisasi pengetahuan. Dalam perspektif Critical Media Studies, ini bisa disebut sebagai praktik pembentukan counter-public sphere, di mana kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dapat membentuk opini, narasi, dan kritik tanpa harus menunggu diundang dalam forum resmi.

Tak hanya itu, unggahan-unggahan Neneng juga membongkar relasi antara media dan kesadaran kelas. Ketika ia menulis:

“Dipojok coffee shop: debat panas soal perjuangan kelas. Di posyandu: ibu-ibu sibuk nimbang bayi tanpa banyak omong.”

Ia sedang menyodorkan kritik atas cara perjuangan sosial yang kerap terjebak dalam romantisme teori, tapi abai terhadap praksis nyata di lapangan. Ia mengingatkan bahwa perjuangan kelas bukan hanya soal membaca Marx, tapi juga soal menimbang bayi, menanam kangkung, dan mengatur tabungan bersama agar dapur tetap mengepul.

Dan mungkin, ini yang paling menyentuh: Neneng tidak pernah mengklaim dirinya aktivis. Ia bukan tokoh. Ia tidak bicara atas nama siapa pun. Tapi ia menulis. Dan dalam tulisannya, kita melihat bahwa politik itu bukan melulu soal kekuasaan, tapi soal keseharian. Soal bagaimana perempuan kampung mengorganisasi pengajian untuk berbagi benih, bukan kebencian. Soal bagaimana mereka mengatur keuangan kelompok, bukan untuk modal pinjaman, tapi untuk bertahan hidup bersama.

Postingan-postingan Neneng, jika dikumpulkan, bisa jadi adalah bentuk jurnal rakyat yang paling jujur hari ini. Ia tidak memotret dirinya sendiri di tengah ladang, tapi ia menulis dari dalamnya. Ia tidak selfie dengan buku tebal, tapi ia menulis pengetahuan yang lahir dari tanah, air, dan perut yang kadang kosong. Ia adalah pengingat bahwa kesadaran sosial bukan hak istimewa akademisi. Ia bisa tumbuh di mana saja. Bahkan dari kolom status Facebook yang tak pernah disangka.

Dan dalam dunia yang makin bising oleh jargon digital, mungkin suara seperti Neneng adalah satu-satunya yang masih membuat kita diam dan berpikir.

Catatan Penutup

Tulisan-tulisan Neneng Rosdiyana menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat hiburan atau konsumsi. Ia bisa menjadi medium perlawanan, refleksi, bahkan produksi wacana kritis. Dalam kajian media kritis, ini disebut sebagai counter-public sphere ruang alternatif tempat kelompok terpinggirkan menyuarakan pengalaman mereka secara langsung.

Facebook, yang selama ini dianggap remeh, menjadi alat perjuangan. Narasi bukan lagi milik akademisi, tapi milik siapa saja yang sadar, peduli, dan mau bersuara. Maka, dalam unggahan-unggahan Neneng, kita belajar bahwa teori tak harus selalu bersandar pada kutipan. Ia bisa hidup dalam satu kalimat pendek. Dalam satu foto sederhana. Dalam satu ladang kecil yang dirawat bersama. Dalam secangkir teh di pengajian ibu-ibu.

Media sosial memang penuh bising. Tapi di antara bising itu, ada suara yang tak hanya menyuarakan kesedihan tapi juga menyala sebagai harapan.

Be First to Comment