Feature

Alfian Bahri, guru dan konten kreator dari Surabaya, menantang dominasi wacana pusat dengan literasi, keberanian, dan kemandirian ekonomi.

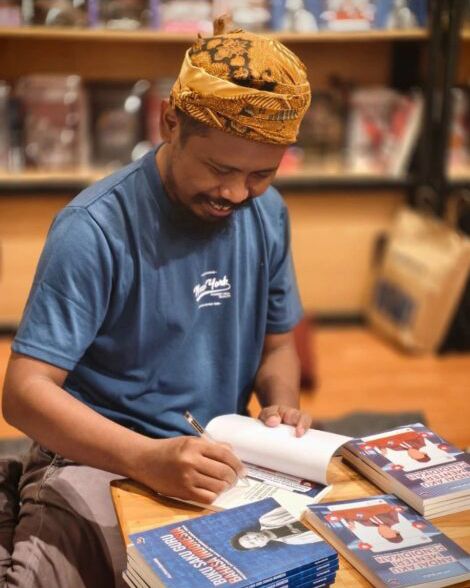

Di Balik Martabak dan Kapur Tulis: Kisah Alfian Bahri yang Tak Mau Diam

Di kota Surabaya, tempat keras kepala dan keberanian tumbuh di lorong-lorong sempit dan warung kopi pinggir jalan, ada satu nama yang diam-diam membelah stagnasi intelektual dengan cara yang tak biasa: Alfian Bahri. Ia bukan jebolan seminar internasional, bukan pula figur yang dikawal jargon-jargon akademik tinggi. Tapi justru di situlah letak tajinya.

Alfian adalah sosok yang bisa kita sebut sebagai berliannya Surabaya bukan karena ia gemerlap, tapi karena ia keras, jernih, dan tak mudah dihancurkan. Bagi sebagian anak muda yang gelisah melihat pendidikan makin menyerupai industri, nama Alfian bukan sekadar inspirasi. Ia sudah menjadi semacam kompas alternatif, penanda bahwa suara dari pinggiran bisa lebih jernih dari pekikan pusat.

Ia seorang guru. Tapi bukan guru biasa yang pasrah digilas sistem. Ia juga konten kreator. Tapi bukan tipikal pencari cuan yang jual sensasi. Ia bicara soal pendidikan dengan cara yang berani, langsung ke akar. Dari metode mengajar yang usang, absurditas kurikulum, hingga realitas pahit guru honorer yang digaji tak layak tapi dituntut layaknya pejabat negara.

Kontennya tidak merengek. Ia tidak sedang mencari simpati. Ia sedang melawan, dan ia tahu betul di mana letak musuhnya. Ia tahu bahwa sistem yang membusuk tidak cukup disindir, harus ditantang. Tapi Alfian tidak hanya bicara. Ia hidup dalam sistem yang ia kritik. Ia mengajar setiap hari. Ia menghadapi murid. Ia menandatangani absensi dan menjalani birokrasi. Itulah kenapa kritiknya punya otot, bukan hanya mulut.

Yang membuatnya lebih bernyali adalah caranya menafkahi hidup. Ia tidak bersandar pada dunia yang ia kritik. Ia berdiri dengan kaki sendiri. Ia berdagang martabak. Ia membuat alat tulis kaligrafi. Ia hidup dari kerja riil, bukan dari platform, bukan dari ilusi popularitas. Itu sebabnya ia punya otoritas moral untuk bicara tentang pendidikan dan kemandirian.

Bandingkan dengan mereka yang banyak bicara soal kemajuan intelektual tapi tak tahu rasanya jadi guru honorer. Bandingkan dengan para influencer pendidikan yang lebih sibuk membangun persona daripada menyentuh akar realitas. Di situlah Alfian berbeda: ia tidak sedang bermain peran, ia sedang berjuang.

Satu momen yang patut dicatat dalam jejak keberaniannya adalah ketika Alfian Bahri secara terang-terangan menantang sebuah narasi yang dilontarkan oleh salah satu platform media atau institusi yang mencatut nama dari sebuah magnum opus, karya monumental seorang tokoh intelektual besar dan kontroversial di Indonesia. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan, bukan pula adu pendapat sepele antar konten kreator. Ini adalah tindakan intelektual yang menohok langsung ke jantung hegemoni pusat.

Langkah Alfian tak datang dari ruang nyaman. Ia tidak sedang duduk dalam forum elite atau berlindung di balik institusi akademik ternama. Ia bergerak dari pinggir – dari Surabaya – dan justru dari ruang pinggiran itulah muncul keberanian untuk menantang dominasi narasi dari pusat kekuasaan wacana: Jakarta.

Mengkritik institusi yang menjadikan magnum opus sebagai identitasnya bukan hanya soal keberanian melawan simbol besar, tapi juga soal pembongkaran sistemik terhadap cara kita selama ini memaknai otoritas intelektual. Kenapa satu karya dijadikan pondasi untuk membentuk institusi yang seolah kebal kritik? Kenapa pusat, dalam hal ini Jakarta, selalu merasa berhak menentukan tafsir tunggal atas gagasan? Dan lebih dari itu, kenapa ruang tandingan dari daerah seringkali dianggap tidak layak, hanya karena tidak dibungkus oleh nama besar atau privilese sosial?

Di titik inilah Alfian menancapkan sikapnya: bahwa hegemoni intelektual, sekeras apapun ia berdiri, tetap bisa digugat selama kita punya keberanian dan fondasi berpikir yang jernih. Ia tidak sedang menyerang pribadi, tidak sedang menggugat kredibilitas satu tokoh, tapi sedang menggarisbawahi persoalan lama yang luput dari perhatian: pusat terlalu lama merasa unggul, dan pinggiran terlalu lama diam.

Apa yang dilakukan Alfian bukan semata bentuk keberanian individual. Itu adalah simbol pembangkangan intelektual terhadap sistem yang menyempitkan ruang tafsir. Ia sedang mengajarkan, bahwa dalam dunia pemikiran, tidak ada nama yang terlalu besar untuk dipertanyakan, dan tidak ada posisi yang terlalu tinggi untuk dikritik.

Ia tak memakai kata-kata penuh amarah, tapi narasinya punya daya tusuk. Ia tidak mengajak menghujat, tapi mendorong berpikir. Dalam dunia yang makin ramai tapi kehilangan keberanian berpikir jernih, langkah seperti ini adalah pengingat keras bahwa intelektualisme bukan soal hormat-menghormati simbol, tapi keberanian membuka medan tafsir yang lebih luas dan egaliter.

Dengan aksi itu, Alfian Bahri menyampaikan satu pesan penting: Jakarta bukan satu-satunya penentu nilai. Dan ketika wacana didominasi oleh pusat yang tak terbuka pada kritik, maka sudah waktunya pinggiran berbicara. Bukan sebagai pengikut, tapi sebagai penantang. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa pusat bukanlah tempat tunggal lahirnya kebenaran.

Di sinilah letak kekuatan Alfian. Ia menjungkirbalikkan stigma bahwa pemikiran kritis hanya bisa datang dari ruang-ruang elite. Ia hadir dari kelas-kelas sekolah negeri, dari deru kota Surabaya, dari lantai rumah tempat ia menulis, berpikir, dan tetap bekerja. Dan dari tempat itulah, ia memulai satu hal yang jauh lebih besar dari sekadar kritik: ia membangun keberanian kolektif untuk melawan pusat secara intelektual, bukan dengan dendam, tapi dengan akal sehat.

Alfian Bahri adalah sosok militan. Tidak dalam pengertian kekerasan, tapi dalam komitmen dan konsistensi. Ia bukan intelektual yang nyaman duduk di ruang dingin, tapi yang terus bergerak, berpikir, menulis, dan bekerja. Ia adalah bukti bahwa kecerdasan tidak harus tampil dengan jas atau logo institusi. Kecerdasan sejati tumbuh dari tanah, dari keringat, dari benturan langsung dengan kenyataan.

Apa yang ia bangun adalah bentuk perlawanan. Bukan perlawanan emosional, tapi perlawanan yang terukur. Dengan kedisiplinan membaca, konsistensi menulis, dan keberanian berdialektika, ia membangun basis intelektual yang kokoh, tidak cair oleh pengakuan, tidak rapuh oleh tekanan.

Surabaya tak perlu bertanya di mana tempat Alfian seharusnya. Karena jika kota ini masih punya nyali untuk jujur, maka ia akan tahu bahwa di tengah kegaduhan politik dan konsumsi digital, ada satu suara yang pantas dijaga: suara yang datang dari ruang kelas, dari lapak pinggir jalan, dari kepala yang berpikir, dan tangan yang bekerja.

Alfian Bahri adalah tantangan bagi semua bentuk kemapanan palsu. Ia membuktikan bahwa pendidikan bukan soal pangkat, bukan soal platform, dan bukan soal popularitas. Pendidikan adalah keberanian untuk bertanya, dan keteguhan untuk tidak menyerah pada sistem yang membuat manusia menjadi angka.

Dan barangkali, justru dari lelaki seperti inilah masa depan bisa disusun ulang dari ruang kecil, dengan cara keras kepala, tanpa kompromi.

Be First to Comment