Esai | Oleh: Viper Berbisa

Esai kritis tentang kemiskinan, kelas sosial, dan cara orang kaya membangun penilaian moral terhadap orang miskin melalui ideologi, meritokrasi, dan kenyamanan

Kemiskinan adalah Kotoran Peradaban Manusia?

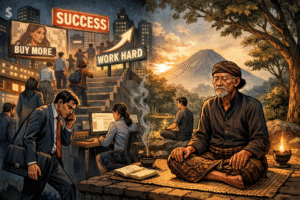

Mengapa bau keringat orang miskin terasa lebih menyengat daripada bau ketidakadilan? Mengapa rumah sempit dianggap masalah moral, sementara mansion kosong dipuji sebagai hasil kerja keras? Pertanyaan ini mungkin terlampau ugal-ugalan, dan jarang diajukan padahal justru di sanalah filsafat seharusnya bekerja. Adam Smith pernah menulis bahwa simpati manusia paling mudah mengalir pada mereka yang “layak dikagumi” kemiskinan, sayangnya, jarang dianggap layak. Pierre Bourdieu menyebut ini sebagai taste yang dipolitisasi: selera kelas atas bukan sekadar preferensi estetika, melainkan alat penilaian moral. Maka tubuh miskin cara berbicara, berpakaian, bahkan caranya lelah dibaca bukan sebagai akibat struktur, tapi sebagai tanda cacat karakter. Jijik, di sini, bukan reaksi biologis; ia adalah kesimpulan ideologis.

Lebih getir lagi, rasa jijik itu sering tampil sebagai nasihat baik: “hidup sederhana”, “atur keuangan”, “kurangi nongkrong” seolah kemiskinan lahir dari kopi saset dan bukan dari upah yang dibekukan sejarah. Hannah Arendt mengingatkan bahwa kejahatan paling berbahaya kerap tampil sejuk, rapi, dan rasional. Dalam versi ekonomi-politiknya, kebutaan kelas bekerja serupa: dunia harus tampak adil agar mereka yang di atas bisa tidur nyenyak. Maka orang miskin perlu disalahkan, supaya kekayaan tetap terasa pantas. Humor pahitnya begini: sistem menciptakan kemiskinan, lalu meminta orang miskin tampil bersih agar tidak mengganggu pemandangan moral orang kaya.

Hak Istimewa untuk Tidak Tahu

Orang kaya jarang benar-benar melihat kemiskinan, bukan karena mereka menutup mata, melainkan karena realitas telah diseleksi untuk mereka. Jalan hidup mereka mungkin bebas dari gangguan: transportasi selalu tiba tepat waktu, sakit adalah urusan asuransi, dan masa depan dibayar dengan kartu kredit bernama stabilitas. Maka kemiskinan hadir bukan sebagai pengalaman, melainkan sebagai grafik, berita pagi, atau kisah motivasi di seminar ber-AC. Marx menyebut jarak ini sebagai pemisahan dari kondisi material; sementara Miranda Fricker, lewat konsep epistemic injustice, mengingatkan bahwa siapa yang tidak hidup dalam penderitaan sering kali juga tidak dianggap perlu mendengar penderitaan. Yang tidak dialami, menjadi sulit dipercaya apalagi dipahami.

Di titik ini, kesalahan mudah dialamatkan ke individu. Kemiskinan dibaca sebagai pilihan buruk, bukan konsekuensi struktural; sebagai gaya hidup, bukan nasib ekonomi-politik. Ibarat orang yang tidak pernah menunggu bus rusak tapi percaya diri mengajari arti kesabaran. Kekayaan menciptakan jarak epistemik semacam kaca tebal antara kenyamanan dan keterbatasan yang membuat dunia tampak sederhana dan adil. Padahal, seperti kata Pierre Bourdieu, perspektif selalu diproduksi oleh posisi. Kesadaran kelas menuntut kedekatan dengan keterbatasan; namun kekayaan, ironisnya, adalah mesin yang paling efisien untuk menjauhkan manusia dari realitas yang tidak ingin ia tanggung.

Dunia Harus Adil, Kalau Tidak Kekayaan Jadi Tidak Suci

Banyak orang kaya hidup dengan iman duniawi yang sederhana: dunia adil karena aku berhasil. Keyakinan ini jarang diucapkan, tapi bekerja seperti hukum alam. Psikologi menyebutnya just-world belief sebuah kebutuhan emosional untuk percaya bahwa hidup akan selalu memberi ganjaran setimpal. Kalau aku kaya karena kerja keras, maka kemiskinan pasti akibat kekurangan usaha. Dengan logika ini, dunia terasa rapi, moral tetap utuh, dan cermin masih bisa dipandangi tanpa rasa canggung. Masalahnya, seperti diingatkan Max Weber, rasionalitas sering dipakai bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membenarkan posisi yang sudah nyaman.

Namun mengakui kemiskinan sebagai masalah struktural berarti membuka kotak Pandora yang berbahaya: bahwa keberhasilan pribadi juga kontingen dibantu warisan yang tak diakui, timing sejarah yang tepat, koneksi yang tak netral, dan keberuntungan yang tidak demokratis. Pengakuan semacam itu merusak fondasi moral kekayaan: ia tak lagi tampak sebagai pahala, melainkan hasil dari lotre sosial yang dimenangkan lebih awal. Maka, demi ketenangan batin, kemiskinan harus direduksi menjadi soal etos kerja. Orang miskin disebut malas bukan karena itu benar secara ekonomi, tetapi karena itu aman secara psikologis. Ini bukan analisis, melainkan mekanisme pertahanan: cara elegan untuk tetap merasa layak di dunia yang sebenarnya memang jauh dari adil.

Aku Berhasil, Maka Sistem Pasti Bekerja

Kalimat ini terdengar akrab dan hangat: “Tenang saja, aku juga dulu miskin.” Ia diucapkan seperti kisah penutup seminar, seolah satu biografi cukup untuk mengaudit seluruh sistem. Inilah survivorship bias dalam bentuk paling menenangkan kita mendengar suara mereka yang selamat, sementara yang tenggelam tak pernah dimintai testimoni. Nassim Nicholas Taleb mengingatkan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang bukan karena mereka paling benar, tetapi karena mereka masih hidup untuk bercerita. Kerja keras lalu diromantisasi, kegagalan disunat dari narasi, dan sistem disembah karena satu orang lolos dari saringan yang brutal.

Yang luput dari cerita ini adalah ribuan orang lain dengan etos kerja serupa yang tersingkir lebih awal: oleh sekolah yang buruk, jaringan yang tidak ada, modal yang terlalu mahal, atau satu kesalahan kecil yang tak bisa ditebus. Sistem seleksi bekerja kejam namun sunyi, dan mereka yang tereliminasi berubah menjadi statistik atau lebih buruk, dianggap noise. Meritokrasi lalu berdiri sebagai mitologi modern: ia menjanjikan keadilan prosedural, tapi menutup mata pada titik awal yang timpang. Padahal data mobilitas sosial di banyak negara justru menunjukkan hal sebaliknya: naik kelas adalah pengecualian, bukan aturan. Ironinya, pengecualian itulah yang paling sering dijadikan bukti bahwa aturan adil.

Ketika Tidak Punya Uang Dianggap Tidak Punya Etika

Di tahap ini, kemiskinan tidak lagi dipahami sebagai kondisi material, melainkan sebagai kegagalan karakter. Orang miskin bukan sekadar kekurangan uang, tetapi dianggap kurang disiplin, kurang rasional, kurang pintar mengelola hidup. Mereka boros karena membeli hiburan murah, ceroboh karena berutang, dan tidak visioner karena hidup dari hari ke hari, seolah perencanaan jangka panjang adalah kebajikan universal yang bisa dibeli tanpa modal. Loïc Wacquant menyebut proses ini sebagai moralization of poverty: sebuah teknik ideologis yang menggeser kemiskinan dari ranah ekonomi politik ke ranah etika personal. Dengan satu langkah halus, struktur menghilang, dan manusia miskin ditinggalkan sendirian bersama dosanya.

Perubahan ini membawa efek yang kejam sekaligus rapi. Pertanyaan publik, sistem apa yang menciptakan kemiskinan? diturunkan derajatnya menjadi interogasi privat: orang miskin ini salah apa? Maka solusi kolektif tak lagi mendesak; yang dibutuhkan hanya ceramah, pelatihan motivasi, atau buku pengembangan diri. Negara boleh mundur, pasar tetap berkuasa, dan ketimpangan berjalan tanpa gangguan. Satir pahitnya: kemiskinan diciptakan secara struktural, lalu diminta diselesaikan secara individual. Dan ketika gagal, kegagalan itu dicatat bukan sebagai bukti rusaknya sistem, melainkan sebagai konfirmasi bahwa orang miskin memang pantas tetap miskin.

Kenyamanan Bukan Netral: Ia Punya Ideologi

Kesadaran kelas bukan sekadar gagasan ia datang membawa tagihan. Pajak progresif, regulasi, pembagian kuasa, pembatasan akumulasi semuanya terdengar abstrak sampai ia menyentuh gaya hidup konkret: rumah kedua, investasi aman, dan ilusi bahwa kekayaan adalah wilayah privat yang steril dari urusan publik. Di titik ini, ideologi bekerja bukan lewat argumen besar, melainkan lewat kenyamanan sehari-hari. Seperti dicatat Louis Althusser, ideologi paling efektif justru yang terasa alami yang menyelinap lewat kebiasaan, bukan paksaan. Maka narasi individualistik terasa begitu ramah: ia tidak menuntut apa pun selain keyakinan bahwa setiap orang bertanggung jawab penuh atas nasibnya sendiri.

Di bawah ideologi kenyamanan ini, kebutaan kelas bukan soal kurang pengetahuan, melainkan pilihan yang rasional. Mengakui struktur berarti mengakui utang sosial; dan utang selalu tidak menyenangkan bagi mereka yang hidup dari surplus. Jauh lebih murah secara emosional dan finansial untuk percaya bahwa kemiskinan adalah akibat keputusan pribadi. Dengan begitu, dompet tetap aman dan hati nurani tetap tenang. Tone deaf di sini bukan kebodohan, melainkan efek samping dari posisi yang terlalu diuntungkan untuk benar-benar mendengar. Dunia mungkin timpang, tapi selama sofa empuk dan tagihan lunas, ketimpangan terdengar seperti gangguan kecil yang bisa di-mute.

Memberi Tanpa Menggugat: Amal sebagai Alibi Moral

Banyak orang kaya lebih nyaman memberi daripada mengubah. Memberi terasa aktif, bermoral, dan yang terpenting: aman. Dalam filantropi, relasi kuasa terjaga rapi: ada yang memberi, ada yang menerima; ada yang menentukan agenda, ada yang berterima kasih. Struktur tidak diganggu, hanya dirapikan sementara. Seperti dikritik Slavoj Žižek, amal modern sering bekerja sebagai obscene supplement kapitalisme ia menambal luka yang diciptakan sistem, lalu memamerkan tambalannya sebagai bukti kebajikan. Rasa moral didapat tanpa kehilangan kontrol, dan keadilan diganti dengan donasi musiman.

Di balik itu semua, ada ketakutan yang jarang diakui: jika sistem benar-benar tidak adil, maka kekayaan juga tidak sakral. Kesadaran kelas membuka fakta pahit bahwa kekayaan bukan jaminan moral, apalagi bukti keunggulan manusia; ia sering hanyalah hasil dari posisi, peluang, dan sejarah yang kebetulan berpihak. Bagi sebagian orang kaya, pengakuan ini terasa seperti ancaman eksistensial: “jika sistem runtuh, aku pun rapuh.” Maka dunia harus disederhanakan: yang miskin salah sendiri, yang kaya pantas di atas. Amal menjadi penutup cerita yang menenangkan, agar pertanyaan paling berbahaya tentang keadilan tak perlu diajukan terlalu jauh.

Kenyamanan sebagai Kebenaran Terakhir

Pada akhirnya, kebutaan kelas bukan kecelakaan, melainkan konstruksi yang rapi. Posisi menjauhkan orang kaya dari friksi realitas, keyakinan dunia adil menjaga identitas diri tetap utuh, mitos meritokrasi melindungi privilese dari rasa canggung, dan menyalahkan kemiskinan jauh lebih murah daripada membongkar sistem. Semua bekerja serempak seperti mesin yang halus: tidak berisik, tidak memaksa, tapi efektif. Kemiskinan lalu tampil sebagai noda personal yang mengganggu estetika moral, sementara kekayaan dipoles sebagai prestasi. Dalam logika ini, ketimpangan bukan masalah ia hanya latar belakang yang kurang beruntung.

Ironinya, dunia diminta tetap tampak adil bukan demi keadilan, melainkan demi kenyamanan mereka yang diuntungkan olehnya. Orang miskin harus terus tampak salah agar orang kaya bisa terus terlihat benar. Pertanyaannya kemudian bukan lagi mengapa kemiskinan ada, melainkan: berapa banyak kebutaan yang perlu dipelihara agar kekayaan tetap terasa layak? Dan jika suatu hari kebutaan itu runtuh jika kemiskinan tak lagi bisa disalahkan apakah kekayaan masih punya alasan moral untuk berdiri setinggi itu?

Be First to Comment