Esai Opini

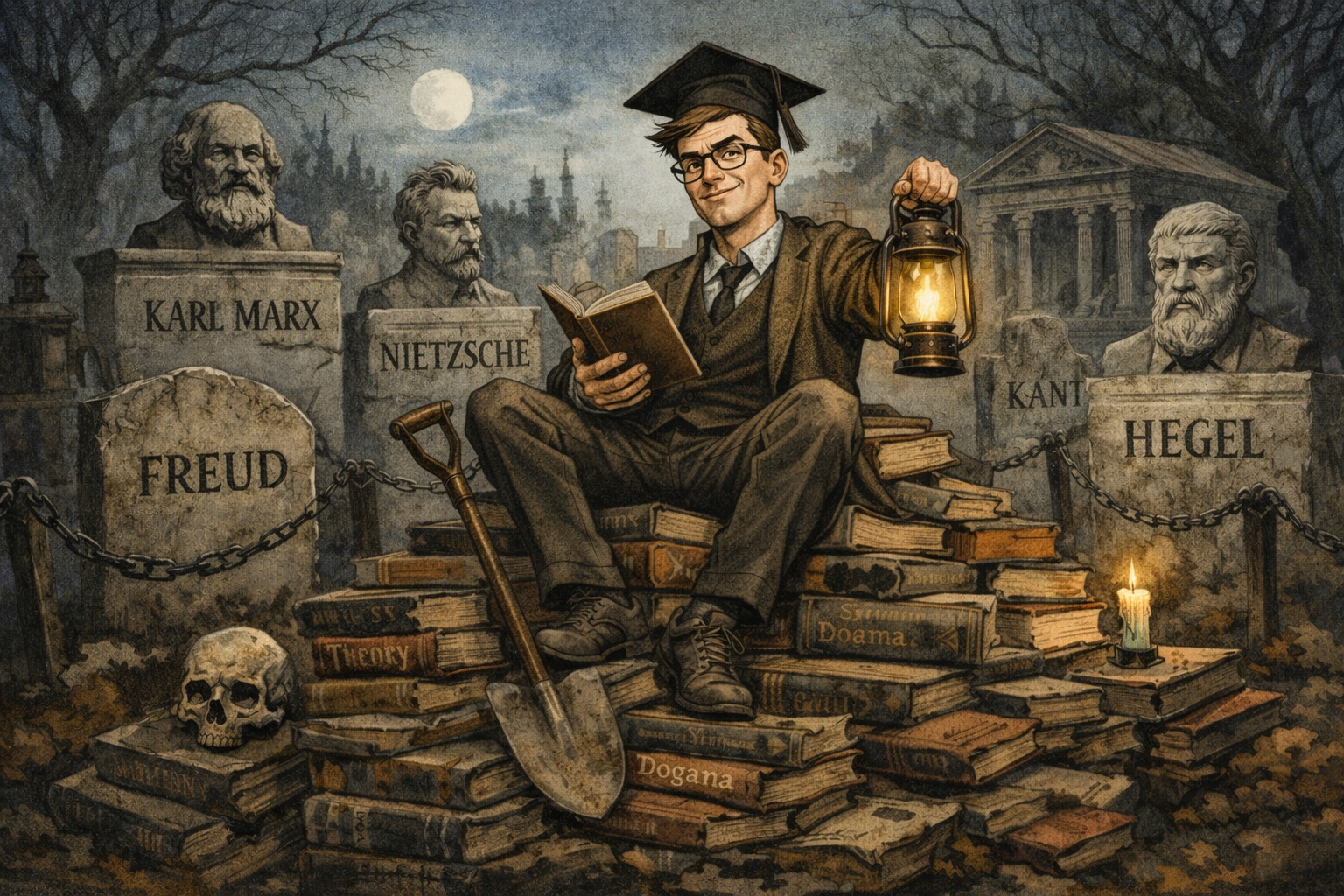

Esai opini kritis tentang fungsi ketokohan dalam dunia intelektual dan bagaimana tokoh besar serta buku rujukan berubah menjadi alat dominasi, justifikasi, dan tirani dalam pikiran manusia.

Ketokohan dalam dunia intelektual telah lama diperlakukan sebagai jantung dari legitimasi pengetahuan. Nama besar dipakai sebagai mata uang. Buku tebal dijadikan bukti keunggulan. Kutipan dipamerkan seperti lencana kelas. Dalam praktiknya, ketokohan jarang lagi berfungsi sebagai alat bantu berpikir. Ia berubah menjadi mekanisme kekuasaan. Lebih buruk lagi, ia dipakai secara sadar oleh individu tertentu untuk mendominasi, membungkam, dan menghakimi.

Dalam banyak ruang diskusi, Anda bisa melihat pola yang berulang. Seseorang mengajukan gagasan baru, sering kali masih mentah, tetapi jujur dan berangkat dari pengalaman atau pembacaan personal. Respons yang datang bukan pembongkaran argumen, bukan pertanyaan kritis, melainkan serangan rujukan. Nama tokoh dilemparkan. Judul buku disebutkan. Tahun terbit dipamerkan. Pesannya jelas. Kamu tidak sah karena kamu tidak berada di dalam silsilah ini. Ini bukan diskusi intelektual. Ini pamer dominasi.

Individu yang menggunakan metode ini biasanya menyebut dirinya kritis. Padahal yang mereka lakukan adalah kekerasan simbolik. Mereka tidak tertarik pada ide. Mereka tertarik pada posisi. Ketika buku tokoh besar dijadikan alat justifikasi, buku itu berhenti menjadi medium pengetahuan. Ia menjadi senjata. Digunakan bukan untuk membuka pemahaman, tetapi untuk menutup kemungkinan. Digunakan bukan untuk memperkaya diskursus, tetapi untuk menetapkan hierarki.

Di titik ini, ketokohan tidak lagi netral. Ia menjadi alat politik mikro. Siapa yang menguasai nama dan teori berada di atas. Siapa yang tidak, ditempatkan di bawah. Inilah cara kelas sosial terpelajar mempertahankan eksklusivitasnya. Pengetahuan tidak disebarkan, tetapi dijaga. Tidak untuk dipahami bersama, tetapi untuk dijadikan pembatas. Mereka yang tidak mengetahui teori tertentu langsung dicap bodoh, dangkal, atau belum layak bicara.

Yang menjijikkan adalah bagaimana praktik ini dibungkus dengan bahasa akademik. Nada tenang, istilah rumit, dan sikap sok rasional dipakai untuk menutupi hasrat mendominasi. Padahal esensinya sederhana. Mereka takut kehilangan otoritas. Mereka takut jika ide bisa berdiri tanpa restu tokoh. Karena jika itu terjadi, maka posisi mereka sebagai penjaga gerbang runtuh.

Ketokohan lalu bekerja sebagai tiran di dalam pikiran manusia. Bukan hanya pada mereka yang mendominasi, tetapi juga pada mereka yang didominasi. Individu mulai meragukan pikirannya sendiri. Bukan karena gagasannya lemah, tetapi karena belum dibaptis oleh teori. Pikiran menjadi pasif. Kreativitas tercekik. Diskursus mandek. Semua orang menunggu siapa yang sudah pernah menulis hal serupa.

Dalam kondisi seperti ini, ide baru hampir selalu kalah sebelum diuji. Ia dibunuh di tahap awal. Bukan karena salah, tetapi karena belum memiliki silsilah. Tokoh besar dijadikan pagar. Siapa pun yang datang dari luar dianggap pengganggu. Inilah bentuk konservatisme intelektual yang paling malas. Tidak perlu berpikir keras. Cukup sebut nama, lalu menang.

Mereka yang gemar menggunakan metode ini sering bersembunyi di balik dalih kualitas. Katanya, tanpa teori, ide tidak bernilai. Ini kebohongan yang dipelihara. Teori seharusnya menjadi alat bantu analisis, bukan syarat eksistensi berpikir. Banyak teori lahir dari intuisi, kegelisahan, dan pengalaman konkret. Tetapi ketika teori sudah mapan, ia dibalik fungsinya. Digunakan untuk mematikan intuisi orang lain.

Lebih parah lagi, buku tokoh besar sering dipakai secara malas. Tidak dibaca secara kritis. Tidak dipahami konteksnya. Dikutip sepotong. Diseret keluar dari ruang sejarahnya. Lalu dipukulkan ke ide baru yang lahir dari kondisi berbeda. Ini bukan kesetiaan pada intelektualitas. Ini pemerkosaan terhadap teks demi mempertahankan posisi.

Anda perlu jujur melihat bahwa praktik ini tidak muncul dari kecintaan pada pengetahuan. Ia lahir dari ego. Dari hasrat merasa lebih pintar. Dari kebutuhan diakui sebagai bagian dari elite berpikir. Ketika seseorang lebih sibuk menyebut tokoh daripada membongkar argumen, itu tanda bahwa ia tidak percaya pada kekuatan pikirannya sendiri.

Ketokohan menjadi tiran ketika ia ditempatkan sebagai hakim terakhir. Ketika sebuah ide tidak dinilai berdasarkan koherensi, relevansi, dan daya jelajahnya, tetapi berdasarkan apakah ia sudah disahkan oleh tokoh tertentu. Di sini, pikiran manusia tidak lagi bergerak. Ia berputar di lingkaran yang sama. Mengulang. Mengutip. Menghafal. Tanpa keberanian melampaui.

Individu yang menggunakan ketokohan untuk mendominasi sebenarnya tidak sedang menjaga kualitas diskursus. Mereka sedang menjaga wilayah kekuasaan. Mereka bertindak seperti birokrat pengetahuan. Mengatur siapa yang boleh bicara. Menentukan standar yang mereka sendiri kuasai. Ini bentuk kolonialisme intelektual skala kecil. Kekerasannya halus, tetapi efeknya luas.

Menghentikan tirani ini membutuhkan keberanian. Pertama, dengan menolak tunduk pada intimidasi rujukan. Kamu berhak berpikir tanpa izin. Anda berhak mengajukan ide meski belum membaca semua buku. Kedua, dengan memaksa diskusi kembali ke substansi. Tanyakan argumennya, bukan silsilahnya. Bongkar logikanya, bukan daftar bacanya.

Ketiga, dengan menyerang langsung praktik dominasi itu sendiri. Sebut sebagai apa adanya. Kekerasan simbolik. Pamer kelas. Ketakutan kehilangan otoritas. Jangan beri mereka kenyamanan moral. Jangan biarkan mereka bersembunyi di balik jargon. Jika seseorang menggunakan tokoh untuk membungkam, ia layak dikritik, bahkan dihujat secara intelektual.

Tokoh besar tidak pernah meminta disembah. Banyak dari mereka justru mendorong pembaca untuk melampaui. Yang menjadikan mereka alat tirani adalah pengikutnya yang malas dan haus dominasi. Mereka yang mengubah pemikiran menjadi dogma. Mereka yang membangun tembok dari buku.

Ketokohan harus diturunkan dari singgasananya. Diletakkan kembali sebagai salah satu sumber, bukan pusat. Intelektualitas hanya hidup jika ide boleh berkelahi secara setara. Tanpa kartu nama. Tanpa hierarki simbolik. Tanpa rasa takut.

Jika ketokohan terus dipertahankan sebagai alat dominasi, maka dunia intelektual tidak akan menghasilkan pemikiran baru. Ia hanya akan memproduksi penjaga makam. Orang-orang yang sibuk merawat warisan, tetapi alergi pada kelahiran. Dan di titik itu, intelektualitas layak dihina, karena ia telah mengkhianati tugas utamanya. Membebaskan pikiran manusia.

Be First to Comment