Esai

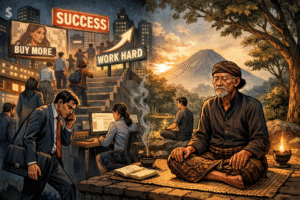

Pendidikan modern mewarisi pola industri ala Rockefeller. Sekolah membentuk kepatuhan, bukan cara berpikir kritis. Kritik tajam tentang keseragaman pendidikan hari ini.

John D. Rockefeller mungkin sudah lama mati, tetapi cara berpikirnya masih hidup di ruang kelas hari ini. Ia hidup dalam jadwal sekolah yang kaku. Dalam kurikulum yang diseragamkan. Dalam obsesi pada nilai, peringkat, dan standar nasional. Ia hidup dalam keyakinan diam-diam bahwa tujuan utama pendidikan adalah membuat manusia berfungsi dengan baik di dalam sistem, bukan mempertanyakannya.

Rockefeller adalah industrialis. Ia membangun kekayaan dengan menata manusia seperti komponen produksi. Efisiensi adalah kebajikan. Kepatuhan adalah syarat. Gangguan harus disingkirkan. Ketika cara pandang ini masuk ke pendidikan melalui foundation dan kebijakan, sekolah berhenti menjadi ruang pembentukan kesadaran. Sekolah berubah menjadi mesin sosial.

Struktur sekolah modern mencerminkan itu dengan jelas. Anak-anak duduk di ruang tertutup. Bergerak ketika bel berbunyi. Diam ketika diminta. Berbicara hanya saat diberi izin. Materi disampaikan satu arah. Guru menjadi operator kurikulum. Murid menjadi penerima. Pengetahuan tidak lahir dari dialog, tetapi dari distribusi. Pola ini tidak dirancang untuk menumbuhkan pikiran yang merdeka. Ia dirancang agar berjalan rapi.

Pendidikan ala industrialis tidak pernah benar-benar bertanya siapa manusia yang sedang dibentuk. Yang ditanya hanya fungsi apa yang dibutuhkan. Apakah ia bisa membaca instruksi. Apakah ia bisa mengikuti prosedur. Apakah ia bisa bekerja dalam sistem hierarki. Kemampuan berpikir kritis dianggap bonus, bukan kebutuhan. Bahkan sering dianggap ancaman.

Pola ini tidak berhenti di abad ke-20. Ia justru semakin matang di era sekarang. Pendidikan hari ini dibungkus dengan istilah baru. Kompetensi. Daya saing. Kesiapan kerja. Namun logikanya tetap sama. Sekolah dinilai dari seberapa cepat lulusannya terserap pasar. Universitas diukur dari kontribusinya pada industri. Murid diarahkan sejak awal untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekonomi, bukan dengan pertanyaan tentang makna hidup atau keadilan sosial.

Standarisasi semakin ketat. Ujian nasional. Kurikulum nasional. Indikator kinerja. Semua harus bisa diukur. Yang tidak bisa diukur dianggap tidak penting. Empati tidak masuk tabel. Keberanian berpikir tidak punya kolom nilai. Keraguan dianggap kelemahan. Padahal dari keraguanlah pemikiran lahir.

Noam Chomsky sejak lama mengkritik model pendidikan semacam ini. Baginya, sistem pendidikan modern terlalu sering berfungsi sebagai alat indoktrinasi. Sekolah mengajarkan apa yang harus dipikir, bukan bagaimana cara berpikir. Murid dilatih untuk menerima otoritas, bukan mengujinya. Ketika pendidikan tunduk pada kepentingan korporasi dan negara, ia kehilangan fungsi pembebasannya. Ia berubah menjadi alat reproduksi ideologi yang menjaga sistem tetap utuh.

Chomsky menekankan bahwa berpikir kritis selalu tidak nyaman bagi kekuasaan. Ia melahirkan pertanyaan. Ia membuka kontradiksi. Maka pendidikan yang sungguh-sungguh mendorong berpikir mandiri jarang didukung oleh struktur yang bergantung pada kepatuhan massal. Dalam konteks ini, warisan Rockefeller bukan anomali. Ia justru fondasi.

Paulo Freire melihat masalah ini dari sisi yang lebih radikal. Ia menyebut pendidikan semacam ini sebagai pendidikan gaya bank. Pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang disimpan oleh guru lalu disetor ke kepala murid. Murid tidak dilihat sebagai subjek yang berpikir, tetapi sebagai wadah kosong. Relasi ini melatih kepasifan. Murid belajar bahwa perannya adalah menerima, bukan mencipta.

Bagi Freire, pendidikan yang membebaskan harus berangkat dari dialog. Dari pengalaman hidup murid. Dari keberanian untuk menamai ketidakadilan. Pendidikan ala industrialis melakukan kebalikannya. Ia memutus pendidikan dari realitas sosial. Ia mensterilkan kelas dari konflik. Ia mengajarkan netralitas palsu. Padahal tidak ada pendidikan yang netral. Selalu ada kepentingan di dalamnya.

Jika kita melihat sekolah hari ini, pola itu masih kentara. Anak-anak dijejali materi tanpa ruang untuk bertanya mengapa dunia berjalan seperti ini. Mereka belajar sejarah tanpa membahas siapa yang diuntungkan. Mereka belajar ekonomi tanpa membicarakan ketimpangan. Mereka belajar kewarganegaraan tanpa benar-benar diajak memikirkan kekuasaan.

Keseragaman menjadi tujuan terselubung. Semua anak harus mencapai standar yang sama, dengan cara yang sama, dalam waktu yang sama. Yang berbeda dianggap bermasalah. Yang lambat diberi label. Yang kritis sering diminta diam. Sistem tidak dirancang untuk merawat keunikan. Ia dirancang untuk mengendalikannya.

Teknologi pendidikan hari ini sering dipuji sebagai kemajuan. Platform digital. Sistem pembelajaran daring. Analitik pendidikan. Namun di balik itu, logika industrial justru semakin kuat. Data murid dikumpulkan. Perilaku belajar dipantau. Proses berpikir direduksi menjadi grafik dan skor. Pendidikan semakin mirip sistem manajemen tenaga kerja masa depan.

Pertanyaannya bukan apakah disiplin itu perlu. Pertanyaannya adalah disiplin untuk siapa. Ketika disiplin hanya berfungsi untuk melatih kepatuhan pada sistem yang tidak pernah dipertanyakan, maka ada yang tidak beres. Ketika pendidikan lebih sibuk mencetak manusia yang bisa menyesuaikan diri daripada manusia yang bisa menilai, maka kita sedang kehilangan sesuatu yang mendasar.

Rockefeller mungkin tidak lagi mengendalikan dunia pendidikan secara langsung. Tetapi pola pikirnya telah menjadi norma. Ia menjadi kebiasaan. Ia menjadi sesuatu yang diterima tanpa disadari. Justru di situlah bahayanya. Ketika kepatuhan disamarkan sebagai keberhasilan. Ketika keseragaman disebut kualitas. Ketika berpikir bebas dianggap menyimpang.

Esai ini tidak menawarkan nostalgia tentang pendidikan ideal di masa lalu. Ia mengajak melihat kejanggalan yang sudah terlalu lama dianggap wajar. Jika pendidikan benar-benar tentang memanusiakan manusia, maka ia harus memberi ruang untuk berpikir, meragukan, dan menolak. Ia harus berani melawan logika industri yang ingin segalanya rapi dan terkendali.

Ketika kita mulai diseragamkan sejak kecil. Dalam cara duduk. Cara belajar. Cara berpikir. Maka pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Pertanyaannya adalah pendidikan untuk siapa. Dan untuk kepentingan apa.

Be First to Comment