Esai | Fotografer: Irza Saputra

Kericuhan bukan sekadar kekacauan. “Surabaya Memerah” adalah bahasa rakyat terhadap negara yang gagal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

Bahasa Kemarahan Rakyat terhadap Negara

Ada satu hal yang sering gagal dipahami oleh negara dan pejabat-pejabatnya ketika berhadapan dengan kericuhan massa: bahwa apa yang mereka sebut “kerusuhan” atau “huru-hara” sebenarnya bukan sekadar letupan spontan yang lahir dari kekosongan, melainkan bentuk komunikasi paling telanjang dari rakyat yang selama ini disumbat jalur-jalur aspirasinya. Rakyat yang tak lagi didengar, rakyat yang hanya dianggap obyek pembangunan, rakyat yang dipaksa tunduk pada instruksi tanpa pernah diajak berdialog, pada akhirnya akan berbicara dengan bahasa yang paling keras: kemarahan. Dan kemarahan itu, dalam bentuknya yang paling vulgar, mewujud dalam kericuhan di jalanan, dalam gedung yang terbakar, dalam kaca-kaca yang pecah, dalam kendaraan yang terguling, dalam suara pekikan yang memantul di antara dinding kota. Inilah bahasa komunikasi yang lahir dari ketidakadilan struktural, dari arogansi kekuasaan, dan dari ketimpangan yang dibiarkan membusuk tanpa pernah ada upaya penyembuhan.

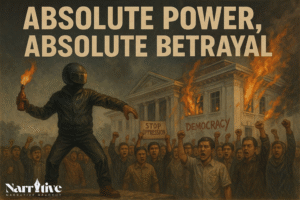

Ketika rakyat turun ke jalan, bukan semata-mata karena mereka mengidamkan kekacauan. Tak ada seorang pun dari mereka yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa hanya untuk sebuah tontonan yang dicap anarkis. Mereka datang dengan beban sejarah di punggung, dengan kekecewaan yang menumpuk, dengan kesedihan yang dirawat terlalu lama, dan dengan amarah yang akhirnya mencari jalan keluar. Peristiwa 29 Agustus 2025 di Surabaya—yang kemudian dicatat publik sebagai “Surabaya Memerah”—adalah contoh telanjang dari bagaimana kemarahan rakyat meledak setelah tak lagi menemukan saluran. Ledakan itu bukan tanpa sebab; ia dipantik oleh berita duka dari Jakarta, di mana seorang pengemudi ojek online yang ikut dalam aksi demonstrasi harus meregang nyawa di bawah roda mobil rantis aparat. Nyawa seorang rakyat jelata melayang, dihantam oleh kendaraan negara yang seharusnya melindungi. Dan luka itu menular, dari Jakarta ke Surabaya, dari individu ke kolektif, dari kesedihan pribadi ke tragedi sosial. Surabaya pun menjadi lautan merah, bukan sekadar karena api membakar gedung-gedung, tetapi karena amarah rakyat telah mencapai titik didihnya.

Namun negara, seperti biasa, memilih jalan paling mudah: memberi label. Kata “perusuh” disematkan, seolah seluruh yang terjadi hanyalah ulah kriminal jalanan tanpa alasan. Media arus utama pun sering kali menjadi corong stigma itu, menyorot kaca pecah dan ban terbakar, tetapi menutup mata dari jeritan ibu yang kehilangan anaknya, dari wajah-wajah letih rakyat kecil yang bertahun-tahun menunggu keadilan yang tak pernah tiba. Label “perusuh” bekerja sebagai penutup percakapan, sebagai cara negara untuk menolak mendengar bahasa rakyat. Padahal, di balik semua itu, ada komunikasi yang sedang berlangsung—komunikasi yang lahir karena semua kanal formal telah ditutup, komunikasi yang lahir karena pejabat-pejabat terlalu asik berjoget di ruang rapat berpendingin udara sementara rakyat terhimpit panas aspal jalanan.

Arogansi pejabat publik di negeri ini sudah lama melampaui batas. Mereka memandang rakyat seolah anak kecil yang tidak bisa menalar apa yang baik bagi dirinya. Dari podium, mereka berdiri dengan penuh percaya diri, meluncurkan retorika bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka buat adalah demi rakyat. Padahal, di balik kalimat manis itu, tersembunyi segudang kebijakan yang menindas, menyingkirkan, dan mengorbankan rakyat. Ketika harga beras naik, mereka menyuruh rakyat bersabar. Ketika lapangan pekerjaan semakin sempit, mereka menekankan pentingnya bersyukur. Ketika ada kritik, mereka menuding itu sebagai bentuk provokasi atau pengkhianatan pada bangsa. Pola yang sama terus diulang: rakyat disuruh sabar, sementara pejabat melanggengkan kenyamanan hidupnya. Retorika kesabaran itu, pada akhirnya, adalah bentuk pemaksaan. Sebab rakyat tidak diberi pilihan lain kecuali menerima. Mereka didorong untuk percaya bahwa penderitaan hanyalah ujian yang harus ditanggung tanpa mengeluh, padahal di sisi lain pejabat dan elit hidup dalam fasilitas mewah yang dibiayai pajak rakyat itu sendiri.

Ketimpangan kelas sosial di negeri ini tidak hanya persoalan angka statistik, tetapi luka yang menganga di tubuh bangsa. Ketika segelintir elit bisa membeli tanah luas, membangun rumah megah, menyekolahkan anak ke luar negeri, dan berlibur ke negara tetangga, di saat yang sama jutaan rakyat harus berpikir keras untuk bisa membeli beras satu liter saja. Kemelaratan bukan sekadar kebetulan; ia lahir dari kecurangan struktural yang dibangun negara. Sistem sosial yang timpang itu membuat rakyat kecil terjebak dalam lingkaran setan: pendidikan yang buruk, kesehatan yang tak terjangkau, pekerjaan yang tak pasti, dan harga kebutuhan pokok yang selalu naik tanpa kendali. Negara hadir bukan untuk memutus lingkaran itu, melainkan justru memperkuatnya. Kebijakan pro-investasi, penggusuran atas nama pembangunan, dan kriminalisasi terhadap rakyat yang melawan adalah bukti nyata bahwa struktur sosial kita bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk elit dan korporasi. Dalam situasi semacam itu, wajar jika rakyat kehilangan kepercayaan. Wajar jika rakyat akhirnya memilih bahasa kemarahan sebagai jalan satu-satunya.

Kericuhan adalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada lautan kekecewaan yang selama ini ditahan. Rakyat sudah terlalu sering dipaksa menunggu solusi yang tak pernah datang. Dari tahun ke tahun, janji kampanye berganti, wajah pejabat berganti, tetapi penderitaan tetap sama. Slogan-slogan besar tentang kesejahteraan hanya menjadi hiasan baliho, sementara rakyat harus terus berjibaku dengan harga sembako, biaya sekolah, dan ongkos kesehatan. Tidak ada solusi berkelanjutan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Yang ada hanyalah program tambal sulam, bantuan seadanya, dan retorika kosong yang dibungkus jargon pembangunan. Dalam kondisi ini, sabar yang dipaksakan berubah menjadi bom waktu. Dan bom waktu itu akhirnya meledak pada 29 Agustus.

Surabaya hari itu menjadi saksi bagaimana kesabaran yang dipaksa bisa berubah menjadi tsunami kemarahan. Rakyat yang biasanya diam, yang biasanya hanya menggerutu di warung kopi, kini turun ke jalan, berteriak, melawan, menghantam simbol-simbol kekuasaan. Bangunan publik yang terbakar bukan semata-mata tanda anarkisme, melainkan pesan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih rapuh daripada dinding-dinding itu: struktur sosial bangsa. Bangunan bisa dengan mudah direvitalisasi. Negara bisa menggelontorkan dana miliaran untuk memperbaiki gedung yang terbakar, jalan yang rusak, atau kendaraan yang hancur. Tetapi bagaimana dengan kepercayaan rakyat yang hilang? Bagaimana dengan luka sosial yang membusuk? Bagaimana dengan rasa ketidakadilan yang terus dipelihara? Itulah kanker yang sesungguhnya, kanker yang perlahan tapi pasti akan menggerogoti tubuh bangsa ini.

Kerusakan materi bisa diperbaiki dengan cepat, tetapi kerusakan kepercayaan tidak. Dan negara tampaknya tidak pernah benar-benar belajar. Setiap kali ada kericuhan, mereka buru-buru memulihkan fisik kota, tetapi tidak pernah menyentuh akar persoalan. Padahal, rakyat tidak marah karena gedung atau jalan, rakyat marah karena martabatnya diinjak, karena kehidupannya disepelekan, karena suaranya tidak pernah didengar. Selama pejabat masih menutup telinga, selama mereka masih berlindung di balik tembok kekuasaan, selama mereka masih percaya bahwa rakyat hanyalah obyek yang bisa dikendalikan dengan instruksi, maka kericuhan demi kericuhan akan terus berulang. Bahasa api akan terus menjadi alat komunikasi, karena bahasa dialog telah ditutup rapat.

Esai ini bukan pembenaran atas segala bentuk kericuhan, melainkan ajakan untuk memahami bahwa kericuhan adalah gejala, bukan inti persoalan. Sama seperti demam pada tubuh manusia, kericuhan adalah tanda bahwa ada penyakit yang jauh lebih serius di dalam tubuh bangsa ini. Penyakit itu adalah ketidakadilan struktural, arogansi pejabat, dan kegagalan negara menghadirkan kesejahteraan sosial. Jika penyakit itu tidak diobati, maka demam akan terus datang, bahkan bisa berubah menjadi wabah yang melumpuhkan. Maka pertanyaannya bukan lagi “mengapa rakyat marah?”, tetapi “mengapa negara membiarkan alasan untuk marah itu terus tumbuh?”.

Hari itu, Surabaya tidak hanya terbakar oleh api, tetapi juga oleh pesan. Pesan yang seharusnya dibaca penguasa: bahwa rakyat sudah lelah menunggu, lelah bersabar, lelah dipaksa menerima keadaan. Mereka ingin keadilan, bukan janji. Mereka ingin kesejahteraan, bukan slogan. Mereka ingin didengar, bukan dilabeli. Mereka ingin dilibatkan, bukan diperlakukan sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan jika pesan itu lagi-lagi diabaikan, jika lagi-lagi negara hanya melihat kericuhan sebagai masalah keamanan semata, maka sejarah akan kembali berulang. Ledakan-ledakan serupa akan muncul, di tempat lain, di waktu lain, dengan wajah rakyat yang berbeda, tetapi dengan alasan yang sama: kekecewaan yang tak pernah terjawab.

Surabaya Memerah adalah peringatan. Bahwa bangsa ini sedang sakit parah, dan obatnya bukan lagi kosmetik politik, melainkan perombakan struktural yang benar-benar berpihak pada rakyat. Jika tidak, kita hanya akan terus memperbaiki gedung-gedung yang terbakar, sementara kanker sosial terus tumbuh tanpa henti di dalam tubuh bangsa. Dan pada akhirnya, kanker itulah yang akan membunuh negeri ini, bukan api kericuhan.

Be First to Comment