Opini

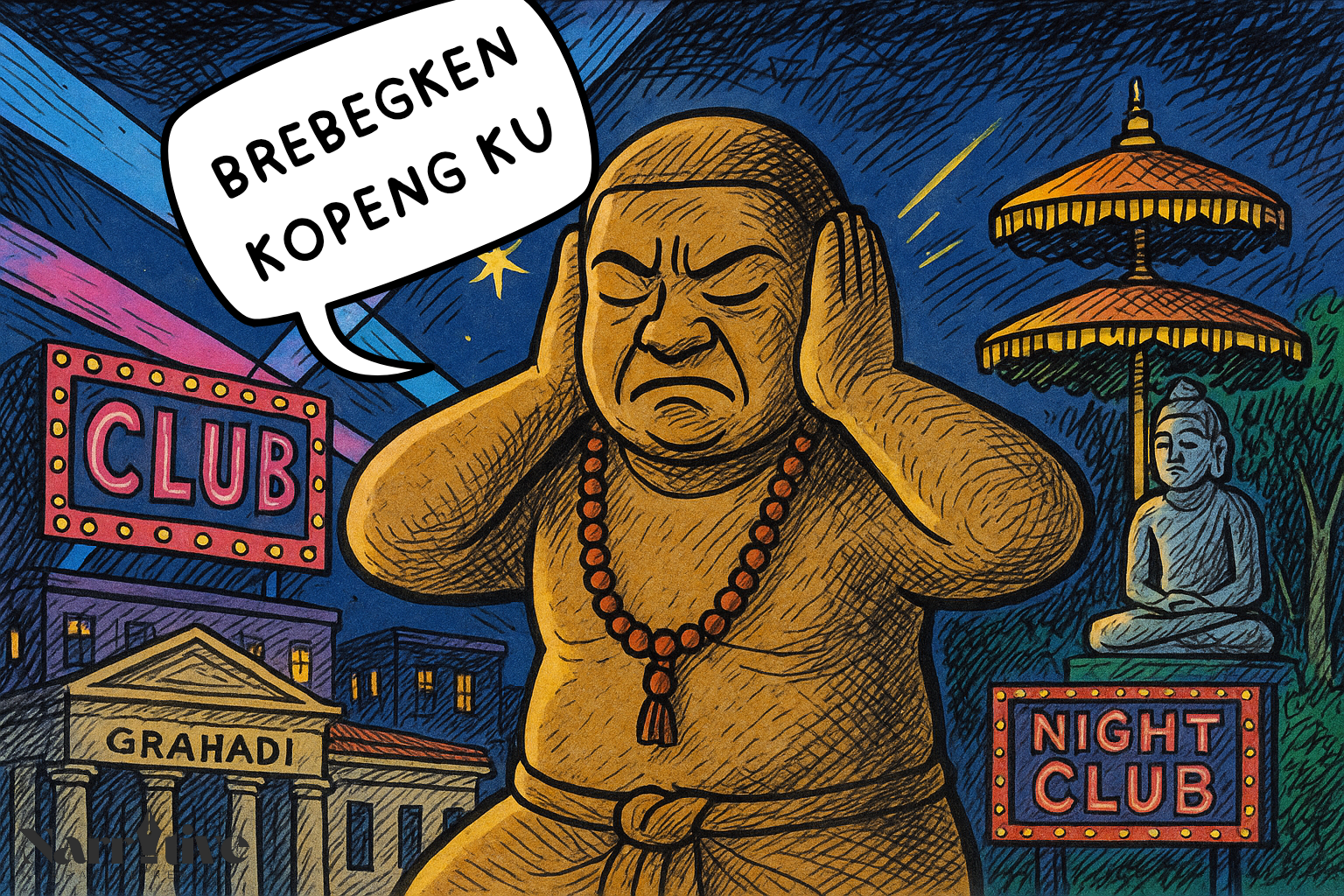

Klub malam tumbuh masif di Surabaya, bahkan dekat Grahadi. Ruang kebudayaan justru mati suri. Kritik tajam atas arah pembangunan kota.

Surabaya Dikepung Klub Malam, Ruang Kebudayaan Mati

Pendahuluan: Kota yang Kehilangan Arah

Surabaya hari ini menyajikan sebuah pemandangan yang ironis. Di satu sisi, ia terus digembar-gemborkan sebagai kota modern, pusat perdagangan, dan simbol kemajuan Jawa Timur. Namun di sisi lain, denyut kebudayaan yang semestinya menjadi nadi utama kota perlahan melemah, tergantikan dengan kilauan lampu klub malam, dentuman musik elektronik, dan industri hiburan malam yang tumbuh subur di jantung kota. Ironi itu makin terasa ketika dua klub malam berdiri bersebelahan di kawasan yang nyaris menempel dengan gedung Grahadi—ikon pemerintahan provinsi dan simbol negara. Pertanyaan pun menyeruak: apakah pembangunan kota ini memang diarahkan pada kebisingan artifisial yang disahkan negara, ataukah kota sedang kehilangan jati diri moral dan kulturalnya?

Fenomena ini tidak bisa dipandang sepele. Klub malam bukan sekadar ruang hiburan; ia adalah representasi dari ideologi pembangunan kota yang lebih mementingkan kapital, pemasukan pajak, dan gengsi artifisial ketimbang identitas kultural dan nilai etis masyarakat. Di tengah gemerlap itu, ruang-ruang kebudayaan seperti Joko Dolog, yang semestinya menjadi penanda sejarah, kearifan, dan kebanggaan lokal, justru terkepung, tertekan, dan terkubur oleh kebisingan industri hiburan malam. Jika pola ini dibiarkan, Surabaya bukan sedang menuju kemajuan, melainkan menuju alienasi kultural: sebuah kota yang tak lagi mengenali dirinya sendiri.

Klub Malam dan Legitimasi Negara

Bagaimana mungkin klub malam bisa berdiri bebas, bahkan saling berdampingan, di kawasan yang hanya beberapa langkah dari gedung pemerintahan? Jawabannya sederhana: ada legitimasi. Tidak ada satu pun bangunan komersial di jantung kota yang bisa eksis tanpa izin pemerintah kota maupun provinsi. Pertumbuhan pesat klub malam di Surabaya menunjukkan bahwa negara—secara sadar atau tidak—telah memberi lampu hijau bagi hadirnya industri hiburan malam. Lebih jauh lagi, hal ini menunjukkan adanya pilihan politik ruang kota: negara memutuskan bahwa ruang untuk kapital hiburan lebih penting ketimbang ruang bagi kebudayaan rakyat.

Hal ini sangat problematis. Ketika pemerintah memberikan izin klub malam, ia tidak hanya memberikan akses bisnis, tetapi juga memberikan legitimasi sosial. Klub malam yang mestinya dipandang sebagai ruang eksklusif, privat, dan berpotensi bermasalah (dari isu narkotika, prostitusi terselubung, hingga degradasi moral), kini seolah menjadi bagian sah dari wajah kota. Ia didomestikasi, dimaklumkan, dan dipromosikan sebagai simbol “kemajuan”. Surabaya pun terjerumus dalam logika kapitalisme hiburan: kota diukur dari jumlah gedung menjulang, mal megah, dan klub malam prestisius, bukan dari kualitas ruang publik kultural dan intelektualnya.

Ruang Kultural yang Mati dan Ditinggalkan

Bandingkan dengan kondisi ruang kebudayaan. Surabaya memiliki warisan sejarah dan tradisi yang panjang: dari perlawanan rakyat melawan kolonialisme, simbol-simbol sejarah seperti Tugu Pahlawan, hingga ruang-ruang sakral seperti Joko Dolog yang menyimpan jejak peradaban kuno. Namun, alih-alih dirawat, ruang-ruang ini ditinggalkan. Joko Dolog kini berdampingan dengan dentuman klub malam yang tak mengenal batas waktu. Bagaimana mungkin sebuah situs sejarah dan tradisi diperlakukan seperti tetangga tak penting di tengah pesta pora kapital hiburan?

Ruang kultural lain di Surabaya pun tak kalah memprihatinkan. Gedung Cak Durasim, misalnya, lebih sering sepi daripada ramai. Inisiatif komunitas seni lokal sering kali tidak mendapat dukungan serius, baik dari sisi dana, kebijakan, maupun promosi. Kota yang katanya “pahlawan” ini justru tak memberi ruang pada kebudayaan untuk bernapas. Yang tumbuh subur hanyalah ruang komodifikasi: mal, apartemen, dan klub malam. Akibatnya, masyarakat Surabaya tidak lagi punya ruang kolektif untuk merawat memori, tradisi, atau kreativitas organik. Identitas kota pun perlahan luntur, tergantikan identitas palsu yang diproduksi oleh kapital hiburan.

Kapitalisme Hiburan dan Pemaksaan Identitas Kota

Klub malam selalu dipromosikan sebagai bagian dari gaya hidup urban modern. Namun, gaya hidup macam apa yang sebenarnya dijual? Tidak lain adalah gaya hidup semu yang dibungkus dengan citra kemajuan. Lampu neon, minuman mahal, musik bising, dan gengsi semu menjadi simbol “kelas” dalam konstruksi kapitalis. Pemerintah kota, dengan bangga, menjual wajah ini ke publik seolah-olah Surabaya adalah kota metropolitan sejati. Padahal, ini hanyalah citra yang dipaksakan, sebuah upaya domestifikasi nilai-nilai hedonis agar dimaklumkan sebagai tanda kemajuan.

Pertanyaannya: apakah ini benar-benar mencerminkan identitas masyarakat Surabaya? Tentu tidak. Identitas Surabaya terbangun dari sejarah panjang perlawanan, gotong royong kampung, seni ludruk, dialektika bahasa, dan warisan budaya rakyat. Tidak ada satu pun dari hal-hal itu yang tercermin dalam dentuman musik klub malam. Yang ada hanyalah penghapusan jejak organik masyarakat demi mempromosikan citra modern palsu. Surabaya menjadi kota tanpa akar: berdiri megah secara fisik, tetapi rapuh secara identitas.

Etika Sosial yang Diabaikan

Kehadiran klub malam di sekitar gedung pemerintahan bukan sekadar soal tata ruang, tetapi soal etika sosial. Apa makna dari sebuah gedung negara yang diapit oleh ruang-ruang hiburan malam? Secara simbolik, ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi memegang moral kolektif masyarakat, melainkan tunduk pada logika kapital. Negara tak lagi menjadi penjaga nilai etis, melainkan penyedia izin bagi industri hiburan. Ini adalah bentuk pengkhianatan etis terhadap rakyat, sebab pemerintah mestinya memprioritaskan pembangunan yang memperkuat masyarakat, bukan melemahkannya.

Selain itu, dampak sosial dari maraknya klub malam pun nyata. Kebisingan, kerumunan hingga dini hari, potensi kriminalitas, dan degradasi moral adalah masalah yang tak bisa dipisahkan dari industri hiburan malam. Namun, semua ini seolah diabaikan demi alasan pendapatan pajak dan prestise kota. Sementara itu, komunitas seni, ruang literasi, dan ekosistem kebudayaan yang bisa menjadi benteng moral masyarakat justru dibiarkan layu tanpa dukungan.

Kota Tanpa Ruang Publik yang Sehat

Sebuah kota yang sehat bukan diukur dari banyaknya klub malam atau gedung pencakar langit, melainkan dari kualitas ruang publik yang bisa diakses semua orang. Ruang publik kultural seperti taman, panggung terbuka, galeri, atau balai budaya adalah tempat masyarakat membangun ikatan, memperkuat identitas, dan melestarikan tradisi. Namun di Surabaya, ruang publik ini nyaris tak tumbuh. Taman kota lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap estetika ketimbang ruang interaksi kultural. Gedung kebudayaan hanya sekadar formalitas, bukan tempat tumbuhnya ekosistem seni yang hidup.

Sebaliknya, ruang privat-eksklusif seperti klub malam tumbuh subur. Ini adalah bentuk privatisasi ruang kota: hanya mereka yang punya uang yang bisa menikmati fasilitas hiburan malam, sementara masyarakat luas tidak punya ruang yang sama untuk berekspresi kultural. Kota pun terbelah: yang kaya menikmati gemerlap, yang miskin teralienasi dari ruang kebudayaan. Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang dipelihara oleh negara.

Kritik atas Pemerintah Kota: Abai pada Kebudayaan

Pemerintah kota tak bisa berkilah. Masifnya pertumbuhan klub malam adalah cermin nyata dari kegagalan mereka dalam membangun ekosistem kebudayaan. Mereka dengan mudah memberikan izin hiburan malam, tetapi tak pernah serius memberi izin, dukungan, atau ruang untuk kegiatan kebudayaan. Kebijakan ini menunjukkan orientasi pembangunan yang salah arah: mementingkan pemasukan cepat dari pajak hiburan ketimbang investasi jangka panjang pada kebudayaan.

Padahal, kebudayaan adalah fondasi dari kota yang berkelanjutan. Tanpa kebudayaan, kota hanyalah ruang kosong yang dipenuhi bangunan dan lampu. Kebudayaanlah yang memberi makna, identitas, dan daya tahan sosial. Namun, pemerintah Surabaya tampaknya buta akan hal ini. Mereka lebih memilih jalan pintas kapitalisme hiburan, dengan risiko menghancurkan jati diri kota.

Refleksi: Surabaya ke Mana?

Pertanyaan besar pun muncul: ke mana arah Surabaya? Apakah ia akan menjadi kota tanpa identitas, yang hanya hidup di bawah lampu neon klub malam? Atau ia akan kembali kepada akar budayanya, memperkuat ruang-ruang kultural, dan membangun kemajuan sejati yang berakar pada masyarakat?

Kritik ini bukan berarti menolak hiburan malam secara absolut. Namun, proporsi dan lokasinya harus kritis dipertimbangkan. Kota tidak bisa membiarkan ruang hiburan tumbuh liar sementara ruang kebudayaan mati suri. Kota harus menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pembangunan kultural. Jika tidak, Surabaya hanya akan menjadi contoh kegagalan: kota yang megah secara fisik, tetapi kosong secara moral dan kultural.

Penutup: Saatnya Menggugat

Kini, saatnya masyarakat menggugat. Pertanyaan etis harus terus diajukan: mengapa klub malam bisa tumbuh pesat, tetapi ruang kebudayaan tidak? Mengapa pemerintah begitu cepat mengizinkan kapital hiburan, tetapi abai pada ekosistem seni dan literasi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh berhenti sebagai keluhan; ia harus menjadi dasar untuk menuntut perubahan.

Kemajuan kota bukan diukur dari berapa banyak klub malam yang berdiri, tetapi dari seberapa kuat kebudayaan rakyatnya tumbuh. Jika Surabaya ingin benar-benar maju, maka ia harus membalik logika pembangunan: dari kota yang tunduk pada kapital hiburan menjadi kota yang berakar pada budaya rakyat. Jika tidak, Surabaya akan terus dikepung oleh kebisingan, kehilangan identitas, dan pada akhirnya hanya menjadi kota yang melahirkan generasi tanpa akar.

Be First to Comment