Opini

Kritik tajam pada hukum, aparat, dan otoritas busuk yang melindungi pejabat bejat, agamawan munafik, dan korporasi rakus. Revolusi sebagai keniscayaan.

“Hukum, Otoritas, dan Segalah Omong Kosong Kekuasaan”

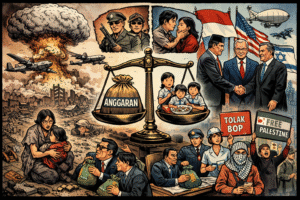

Jika kita masih berpura-pura bahwa hukum di negeri ini adalah netral, bahwa aparat berdiri tegak di antara kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa, maka kita sedang ikut memelihara kebohongan yang bahkan tidak lagi membutuhkan usaha untuk dibantah. Karena kebohongan itu sudah telanjang. Tanpa busana. Berjalan di tengah jalan raya, tertawa, dan meludah di wajah kita setiap hari. Hukum tidak lahir di ruang kosong; ia dibentuk, dilatih, dan diatur oleh kepentingan mereka yang punya akses pada kekuasaan—entah itu pejabat bejat yang menyimpan rekening gendut hasil perampokan APBN, agamawan munafik yang mengutak-atik ayat demi legitimasi kuasa, atau korporasi yang menganggap rakyat sebagai angka statistik penjualan.

Aparat—dalam definisi idealnya—adalah penjaga ketertiban, pelindung masyarakat, penegak hukum. Tapi di dunia nyata, definisi itu seperti brosur murahan yang ditempel di tembok balai desa: terlihat rapi dari jauh, tapi kalau kita dekati, kertasnya lecek, isinya basi, dan baunya apek. Yang mereka jaga bukan kita, melainkan simbol-simbol rapuh yang mereka sebut “kedaulatan negara” tapi sebetulnya adalah pagar kawat berduri untuk melindungi kepentingan cukong, politisi, dan pengusaha tambang. Kita tidak sedang hidup di negara hukum; kita hidup di negara pembenaran hukum—di mana yang salah bisa dibenarkan asal punya koneksi, dan yang benar bisa dipenjara asal mengganggu kenyamanan penguasa.

Kita diajari sejak kecil untuk hormat pada seragam, untuk percaya bahwa orang yang membawa senjata dan memakai lambang negara di dadanya adalah representasi keadilan. Tapi pelajaran itu sama saja dengan menelan racun manis yang efeknya pelan-pelan: kita jadi terbiasa melihat ketidakadilan sebagai “prosedur”, kekerasan sebagai “pengamanan”, dan pemerasan sebagai “biaya administrasi”. Saat seorang aparat membentak pedagang kaki lima yang mencari makan, itu disebut “penertiban”. Saat seorang pejabat memperkosa kekuasaan demi melindungi rekan bisnisnya, itu disebut “strategi politik”. Dan ketika rakyat marah, itu disebut “ancaman terhadap stabilitas nasional”. Stabilitas macam apa yang harus kita pertahankan kalau isinya adalah kestabilan para lintah darat di kursi pemerintahan?

Hukum adalah panggung sandiwara, dan aparat adalah pemainnya. Penonton? Kita. Tiket? Pajak kita. Lakon yang mereka mainkan? Kisah klasik tentang keadilan semu. Setiap kali aparat melakukan kekerasan terhadap rakyat, narasinya selalu sama: mereka “hanya menjalankan tugas”. Tugas siapa? Tugas untuk melindungi siapa? Jika jawabannya adalah tugas negara, maka kita harus tanya balik: negara itu siapa? Apakah negara adalah para petani yang sawahnya diambil untuk proyek tambang? Apakah negara adalah para buruh yang gajinya dipotong demi membayar bunga utang yang dibuat pejabat? Atau negara itu sebenarnya adalah para politisi yang duduk di kursi empuk, memerintah dengan fatwa para agamawan yang sama busuknya?

Ironisnya, kita masih diajari untuk menghormati hukum meskipun hukum itu menghina kita. Kita diminta patuh pada aturan yang dibuat bukan untuk melindungi kita, tapi untuk menjerat kita kalau berani melawan. Kita diminta bersabar, menunggu “proses hukum” yang tak pernah benar-benar berpihak pada kebenaran, karena kebenaran di negeri ini diukur dari tebalnya amplop dan besarnya donasi pada kampanye. Proses hukum adalah kuda lumping yang menari sesuai irama kendang para penguasa, dan rakyat cuma jadi penonton yang disuguhi janji-janji reformasi yang basi.

Apa gunanya menghormati hukum jika hukum itu hanya alat untuk mengukuhkan hierarki? Apa gunanya patuh pada aparat jika aparat itu berdiri bukan di pihak kita, tapi di pihak mereka yang menindas kita? Menghormati hukum dalam sistem seperti ini sama saja dengan mencium tangan algojo sebelum ia mengeksekusi kita. Dan ini bukan hiperbola; lihat saja berapa banyak kasus di mana rakyat kecil dipenjara karena mencuri buah atau beras, sementara korporasi yang merampok hutan, sungai, dan udara kita malah diberi penghargaan CSR.

Agamawan yang seharusnya menjadi penuntun moral malah ikut bermain di arena ini. Dengan bahasa surgawi, mereka membungkus kebusukan menjadi sesuatu yang suci. Mereka mengatakan bahwa melawan penguasa adalah dosa, bahwa kita harus sabar menghadapi ujian, bahwa dunia ini hanya sementara. Ya, dunia memang sementara, tapi penderitaan yang kita alami bukan ujian dari Tuhan—itu hasil rekayasa manusia-manusia rakus yang kebetulan dilindungi oleh hukum dan aparat. Dan saat kita mulai sadar, mereka akan bilang kita terpengaruh ide-ide sesat.

Sistem ini memelihara dirinya sendiri lewat tiga pilar busuk: otoritas hukum yang korup, otoritas moral yang munafik, dan otoritas ekonomi yang rakus. Ketiganya bekerja sama, bergandengan tangan seperti tiga anjing penjaga istana, memastikan rakyat tetap di luar pagar sambil diberi remah-remah janji. Aparat hanyalah gigi dari mesin besar ini; mereka tidak perlu berpikir, hanya perlu menggigit siapa pun yang diperintahkan untuk digigit. Dan jika kita mencoba melawan, kita akan dibungkam bukan karena kita salah, tapi karena kita berani.

Jadi, apakah kita masih harus menghargai hukum yang diciptakan untuk memperbudak kita? Apakah kita masih harus hormat pada seragam yang menginjak wajah kita? Tidak. Penghormatan adalah sesuatu yang harus didapatkan, bukan dipaksakan. Dan mereka sudah lama kehilangan hak untuk dihormati. Mereka hanya bisa menuntut ketaatan lewat ancaman, karena mereka tahu kalau rakyat berhenti takut, mereka tidak lagi punya kekuasaan.

Kita harus mulai menyadari bahwa hukum bukanlah entitas suci; ia adalah alat. Dan seperti alat lainnya, ia bisa digunakan untuk membangun atau menghancurkan. Dalam tangan penguasa bejat, hukum adalah palu yang memukul kepala rakyat. Dalam tangan rakyat yang sadar, hukum bisa menjadi senjata untuk meruntuhkan penindasan. Tapi selama alat ini hanya berada di tangan mereka, kita tidak punya alasan untuk tunduk.

Di sinilah kita kembali pada kata yang selalu membuat para penguasa gugup: revolusi. Mereka akan segera mengaitkan kata ini dengan kekerasan, kerusuhan, atau makar. Tapi mari kita jernihkan: revolusi yang kita bicarakan adalah perombakan total sistem yang telah membusuk. Bukan untuk mengganti wajah-wajah di kursi kekuasaan, tapi untuk menghancurkan kursi itu sendiri. Agar tidak ada lagi yang merasa punya hak memerintah tanpa batas, agar hukum benar-benar menjadi milik rakyat, agar otoritas hanya muncul dari kesepakatan kolektif, bukan dari senjata, jabatan, atau kitab suci yang disalahgunakan.

Revolusi bukan romantisme sejarah. Ia adalah kebutuhan biologis sebuah masyarakat yang sudah terlalu lama dicekik. Dan jika itu menakutkan bagi para pejabat, cukong, dan agamawan munafik, maka itu tanda bahwa revolusi sedang berada di jalur yang benar. Sebab yang harus takut hanyalah mereka yang hidup dari penindasan. Rakyat tidak perlu takut pada kesetaraan—justru kesetaraan adalah satu-satunya hal yang bisa membuat kita benar-benar merdeka.

Maka kita harus bicara, harus menulis, harus bergerak, bukan karena kita haus kekacauan, tapi karena kita sudah muak pada kedamaian palsu yang mereka jual. Damai yang berarti kita diam dan mereka terus merampas. Damai yang berarti kita sabar sementara mereka kaya. Damai yang berarti kita hormat pada hukum yang hanya memihak pada mereka.

Refleksi terakhirnya jelas: revolusi bukanlah kata kotor. Revolusi adalah langkah terakhir ketika semua jalan perbaikan sudah ditutup rapat oleh tembok birokrasi, korupsi, dan represi. Revolusi bukanlah ajakan untuk makar demi ambisi pribadi, tapi upaya kolektif untuk memperbaiki harkat dan martabat rakyat. Kita tidak ingin menjadi penguasa baru yang menindas; kita ingin menghapus kursi yang membuat orang merasa berhak menindas. Kita ingin hukum yang membuat kita setara, bukan hukum yang membuat kita tunduk. Dan kalau itu hanya bisa terjadi lewat revolusi, maka revolusi bukan pilihan—ia adalah keniscayaan. Karena pada akhirnya, martabat manusia tidak bisa dinegosiasikan dengan amplop, ceramah, atau pasal karet. Martabat hanya bisa dijaga oleh keberanian untuk melawan, bersama, sampai tidak ada lagi pejabat, cukong, atau aparat yang bisa berdiri di atas kita.

Be First to Comment