Opini

Kritik tajam kebijakan royalti publik yang mengancam kontrak kultural antara musisi, ruang publik, dan pendengar di Indonesia.

Kontrak Kultural Musik: Royalti & Komodifikasi

Di banyak sudut kota, dari kafe berlampu temaram, warung kopi pinggir jalan, hingga radio tua di pasar, musik selalu mengalun. Lagu-lagu itu hadir tanpa undangan resmi, tanpa invoice, tanpa tanda tangan kontrak. Mereka mengisi udara, mengikat suasana, dan membentuk kenangan yang sulit dilepaskan dari ruang tempat ia terdengar. Di sanalah ada sebuah kontrak kultural tak tertulis: musisi memberi suara, ruang publik memberi panggung, pendengar memberi telinga—dan, kalau beruntung, loyalitas.

Kontrak ini cair, organik, dan berjalan puluhan tahun tanpa perlu diukur dalam rupiah. Musik hidup di ruang publik bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk memperluas jangkauan eksistensinya. Pemilik kafe dapat atmosfer dan identitas, musisi dapat eksposur dan peluang manggung, pendengar dapat pengalaman emosional yang mungkin menyelamatkan hari mereka. Semua pihak mendapat sesuatu, meski tidak semua dalam bentuk uang tunai. Dan di sini letak masalahnya: yang imaterial itu sulit dimasukkan ke tabel Excel, apalagi dipajaki.

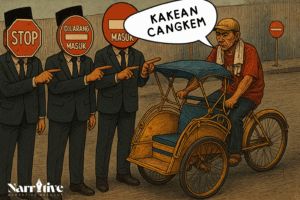

Lalu datanglah kebijakan royalti publik yang mematok tarif per kursi per tahun. Dengan argumen melindungi hak cipta, LMK dan LMKN diberi mandat memungut biaya dari ruang publik yang memutar musik. Angka resminya mungkin terdengar kecil di atas kertas—Rp 60.000 per kursi untuk hak cipta, Rp 60.000 lagi untuk hak terkait—tapi di kafe dengan 50 kursi, itu berarti jutaan rupiah setahun. Untuk kafe kecil atau warung kopi, beban itu terasa seperti pajak tambahan yang datang tanpa diskusi.

Secara hukum, mereka benar. Public performance rights memang diakui di hampir semua negara. Tapi secara kultural, kebijakan ini seperti menginjak rumput liar yang selama ini jadi tempat musik tumbuh. Ruang-ruang publik yang dulu bebas memutar musik lokal kini dihadapkan pada pilihan: bayar lisensi, atau berhenti memutarnya sama sekali. Dan ketika pilihan kedua yang diambil, musik kehilangan panggung organiknya.

Yang ironis, kebijakan ini sering didorong oleh musisi yang kariernya justru dibesarkan oleh ekosistem gratis ini. Mereka lupa bahwa sebelum ada lisensi, sebelum ada Spotify, karya mereka beredar bebas di kaset bajakan, radio komunitas, hingga file MP3 yang diunduh tanpa izin. Mereka lupa bahwa pembajakan—musuh resmi industri—sering menjadi jalur distribusi paling efektif untuk membangun basis fans. Fans yang dulu mengunduh gratis kini membeli tiket konser, merchandise, dan mempromosikan musik mereka tanpa diminta. Hanya musisi munafik yang menutup mata terhadap kenyataan kultural ini.

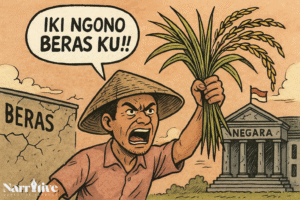

Kebijakan royalti publik mengasumsikan bahwa nilai musik sepenuhnya bisa dihitung. Bahwa interaksi emosional antara musisi dan pendengar dapat diberi tarif. Padahal, nilai sesungguhnya dari musik sering justru muncul dari pertemuan tak terduga: lagu yang mengalun di angkot, musik live gratis di pojok kafe, atau CD bajakan yang diputar berulang kali di radio kampung. Semua itu adalah investasi imaterial yang, dalam banyak kasus, menghasilkan pendapatan nyata di masa depan melalui undangan panggung, kolaborasi, dan loyalitas fans. Tapi bagaimana mengukurnya? Tidak bisa. Dan di sinilah kebijakan ini terlihat pincang—memaksa sesuatu yang cair menjadi angka kaku.

Negara, tentu, mengemasnya dengan bahasa manis: perlindungan hak cipta, keadilan bagi musisi, praktik global. Tapi di bawahnya, ada logika kontrol dan komodifikasi. Musik diperlakukan layaknya listrik atau air—aksesnya dimonopoli, dan siapa pun yang menggunakannya harus membayar. Perbedaannya, listrik dan air memang habis dipakai. Musik tidak. Musik justru bertambah nilainya saat didengar banyak orang.

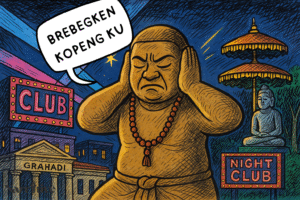

Dan yang membuatnya lebih janggal, sistem ini dikelola oleh lembaga yang nyaris tak bisa diverifikasi oleh publik. Bagaimana uang itu dibagi? Apakah musisi indie yang lagunya sekali-dua kali diputar di kafe kecil akan mendapat bagian? Atau hanya musisi besar yang mendominasi playlist nasional yang merasakannya? Transparansi adalah kata yang sering muncul di siaran pers, tapi jarang terlihat di laporan nyata.

Efek sampingnya jelas: kafe memilih musik bebas lisensi atau playlist internasional murah dari platform asing. Musik lokal semakin jarang terdengar di ruang publik. Fans baru sulit muncul karena tak ada lagi momen “eh, lagu siapa ini?” di tengah obrolan kopi sore. Dan bagi musisi, kehilangan eksposur berarti kehilangan satu jalur penting menuju panggung.

Jika tujuan utamanya benar-benar melindungi musisi, solusinya ada. Tarif proporsional untuk UMKM. Insentif bagi ruang publik yang memutar lebih banyak musik lokal. Laporan distribusi royalti yang bisa diakses publik. Paket lisensi sederhana yang memotong birokrasi. Tapi semua itu membutuhkan keberpihakan pada ekosistem, bukan sekadar pada pendapatan.

Musik, pada akhirnya, bukan komoditas mati yang dibungkus lisensi. Ia adalah hubungan sosial yang hidup dari pertemuan-pertemuan kecil, dari kontrak kultural tak tertulis yang menguntungkan semua pihak tanpa memaksa mereka menghitung untung rugi di akhir bulan. Memaksa kontrak ini tunduk pada logika tarif adalah seperti mencoba mengukur persahabatan dalam rupiah—mungkin bisa dicatat, tapi pasti kehilangan maknanya.

Dan jika kita lupa bahwa musik adalah bagian dari budaya sebelum ia menjadi barang dagangan, jangan kaget kalau suatu hari nanti kita harus membayar lisensi hanya untuk bersenandung di kamar mandi.

Be First to Comment