Citizen

Sebuah catatan dan interpretasi pribadi terhadap karya patung Entang Wiharso yang dipamerkan di Artsubs Surabaya. Mengulas simbol kolonialisme, semiotika, serta relevansinya dengan kondisi sosial-politik Indonesia kontemporer.

Menatap Kolonialisme dari Balik Patung: Catatan Saya di Artsubs Surabaya

Suasana di Artsubs Surabaya sore itu tak ubahnya seperti masuk ke ruang di mana waktu mengalir lebih lambat. Langkah kaki para pengunjung terdengar berat, seolah masing-masing sedang membawa pikiran yang penuh pertanyaan. Cahaya lampu spot menyoroti sudut-sudut ruangan, menciptakan kontras antara terang dan gelap yang menuntun mata pada objek-objek tertentu. Di tengah ruangan, sebuah instalasi patung karya Entang Wiharso berdiri seperti pusat gravitasi yang menyedot pandangan siapa pun yang masuk.

Saya berdiri beberapa langkah dari karya itu, mencoba meresapi keheningan yang menyelimutinya. Tidak ada musik, hanya dengung pendingin ruangan dan suara langkah yang bergema. Dalam hati, saya tahu karya ini tidak akan sekadar saya lihat—ia akan saya rasakan, dan, jika saya berani, saya tafsirkan. Dari kesan pertama, saya sudah menangkap aroma kolonialisme yang pekat, meski bentuknya jauh dari klise visual sejarah yang sering kita lihat di buku pelajaran.

Kepala Ikan dan Siluet Benua: Simbol Kekuasaan yang Abadi

Bagian pertama yang menangkap perhatian saya adalah kepala seekor ikan koi yang di permukaannya terdapat motif merajah. Jika diperhatikan dengan cermat, motif itu membentuk siluet benua Eropa. Tidak hanya bentuknya yang utuh, letaknya pun strategis: berada di hadapan sosok perempuan, seolah menjadi layar atau mahkota.

Bagi saya, ini adalah representasi langsung dari Eropa sebagai penguasa, bukan sekadar pada masa lalu, tetapi juga dalam pengaruhnya yang masih terasa hingga kini. Ikan koi—simbol ketahanan dan kemakmuran di banyak budaya Asia—di sini dibalut makna baru: kemakmuran yang dipelihara melalui eksploitasi wilayah lain. Kepala yang utuh mengisyaratkan kekuasaan yang tak tergoyahkan, meski bagian tubuh lain mungkin telah rusak.

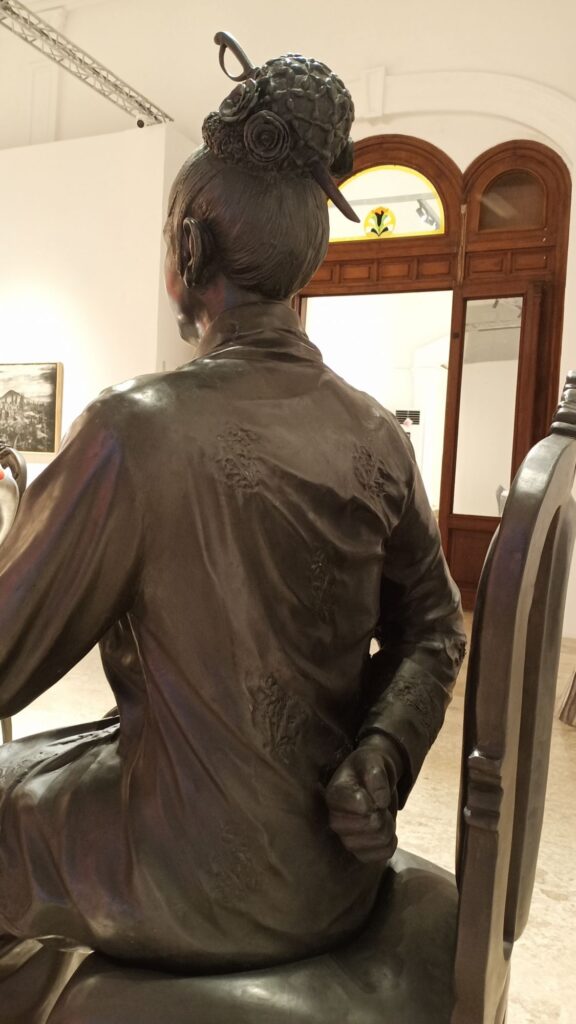

Di belakangnya, sosok perempuan berbusana tradisional Indonesia berdiri dengan rambut disanggul rapi, dihiasi keris yang menjadi tusuk konde. Tangan kanannya mengepal, sebuah gestur yang ambigu—apakah itu tanda perlawanan atau justru kepemilikan kekuasaan yang diwarisi? Di sinilah saya mulai membaca lapisan makna lain: kolonialisme tidak selalu pergi bersama kapal dan meriam; ia bisa tinggal, beradaptasi, dan menyaru sebagai bagian dari identitas bangsa yang pernah dijajah. “Ibu pertiwi” dalam patung ini mungkin adalah simbol tanah air, tetapi tanah air yang tubuhnya telah ditempeli sifat-sifat kolonial.

Laki-Laki yang Tertangkap Sejarah

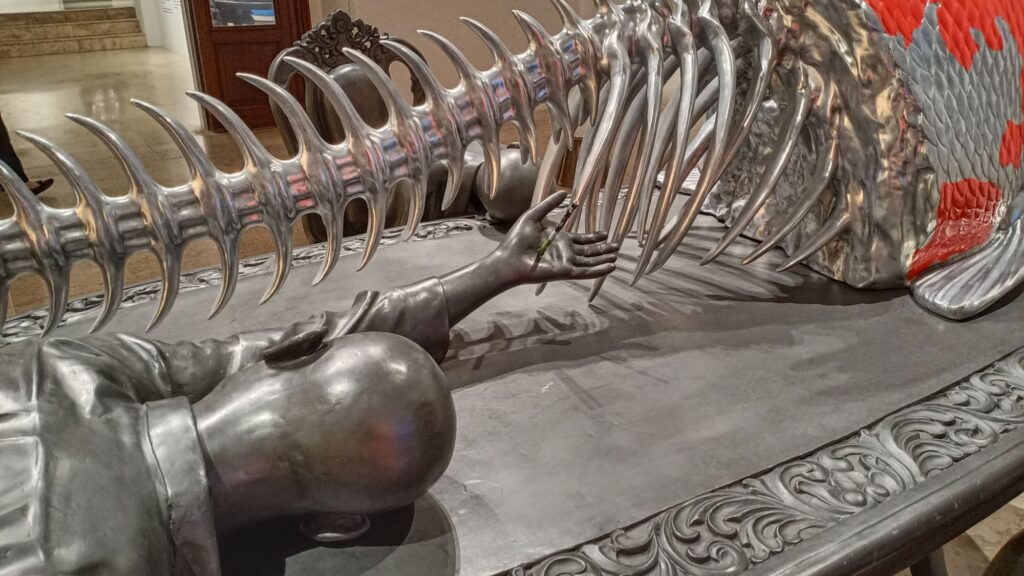

Di bagian lain dari instalasi, tergeletak patung laki-laki dewasa di atas meja. Tangan kanannya terulur ke belakang, jari-jarinya terbuka seakan sedang ditangkap oleh sosok tak kasat mata. Tangan kirinya terentang ke depan, mencoba meraih sesuatu—entah kebebasan, entah kebenaran—tetapi terhenti karena tertusuk sebuah pensil.

Saya memaknai pensil itu sebagai simbol dari narasi sejarah resmi yang membatasi perlawanan. Pendidikan, yang seharusnya membebaskan, seringkali justru menjadi alat untuk melanggengkan stigma dan membentuk pola pikir yang menguntungkan pihak berkuasa. Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth pernah menulis bahwa kolonialisme tidak hanya menaklukkan tanah, tetapi juga mengatur pikiran. Di sini, saya melihat gambaran nyata dari pernyataan itu: upaya perlawanan yang selalu terbentur oleh dinding yang dibangun oleh cerita-cerita versi penguasa.

Anak yang Pasrah dan Generasi yang Lupa

Tak jauh dari situ, di atas meja yang sama, patung seorang anak tergeletak lunglai. Tidak ada gestur perlawanan, tidak ada tanda kemarahan—hanya tubuh yang menyerah pada keadaan. Saya tak bisa menahan diri untuk tidak mengaitkan ini dengan generasi muda masa kini yang tumbuh dalam realitas “pasca-kolonial” yang sebetulnya masih kolonial. Mereka lahir di tengah sistem yang sudah mapan, melihatnya sebagai sesuatu yang alami, lalu menganggapnya sebagai kebenaran tunggal.

Dalam teori pascakolonial, Edward Said menyebut fenomena ini sebagai bentuk “internalisasi orientalisme”—di mana pandangan dunia yang diciptakan kolonialis diterima begitu saja oleh yang terjajah, bahkan setelah penjajahan formal berakhir. Anak dalam patung ini adalah generasi yang mungkin tidak tahu bahwa ia sedang hidup di dalam sistem yang dibentuk oleh sejarah panjang ketidakadilan.

Kolonialisme yang Tak Pernah Pergi

Sosok terakhir yang saya tatap lama adalah patung laki-laki dengan masker gas, memegang pisau. Ia tegak, dingin, dan siap menyerang. Masker gasnya adalah simbol kesiapan menghadapi segala situasi, perencanaan matang, dan kontrol penuh atas kondisi lingkungan. Pisau di tangannya bukan sekadar senjata fisik, tetapi juga lambang dari niat untuk terus mengiris, membedah, bahkan memusnahkan jika diperlukan.

Inilah bentuk kolonialisme kontemporer—ia tidak datang dengan bendera asing, tetapi dengan kebijakan ekonomi, proyek infrastruktur, dan narasi kemajuan yang membungkus niat eksploitatif. Homi K. Bhabha menyebutnya “kolonialisme tersamar”, di mana penjajah tidak lagi terlihat, tetapi efeknya meresap dalam setiap aspek kehidupan.

Empat Panel “Skin” dan Isu Rasial

Entang Wiharso, lewat karyanya di Artsubs Surabaya, berhasil menghadirkan ruang di mana kita tidak hanya melihat seni, tetapi juga berhadapan dengan sejarah yang terus membentuk kita. Dan mungkin, itulah kekuatan sejati dari sebuah karya seni: membuat kita merasa tidak nyaman dengan kenyamanan yang kita kira milik kita sendiri.

Mengelilingi instalasi patung ini, empat lukisan besar menggantung di dinding. Masing-masing berjudul dengan awalan kata “Skin”, diikuti warna yang mendominasi: hitam, merah, biru, dan kuning. Garis-garis pada lukisan itu sederhana, namun saat diletakkan berhadapan dengan patung-patung di tengah, mereka membentuk semacam pagar visual.

Bagi saya, ini adalah pengingat bahwa ras dan warna kulit selalu menjadi bagian dari narasi kolonialisme. Karya ini tidak hanya bicara tentang perebutan sumber daya, tetapi juga tentang hierarki rasial yang diciptakan dan dipelihara untuk membenarkan penindasan. Panel-panel “Skin” ini seakan berkata: kita semua hidup dalam kulit yang menentukan bagaimana dunia memperlakukan kita, dan itu adalah warisan langsung dari logika kolonial.

Membaca Ulang Sejarah di Artsubs Surabaya

Melihat karya ini di Artsubs Surabaya membuat saya merenung bahwa kolonialisme di Indonesia tidak berakhir pada 1945. Ia hanya berganti kostum. Jejaknya bisa kita lihat pada sentralisasi kekuasaan, ketimpangan ekonomi, sistem hukum yang diskriminatif, dan mentalitas elit yang merasa berhak mengatur tanpa mendengar suara rakyat.

Kolonialisme baru juga hadir dalam bentuk penetrasi modal asing yang menguasai sumber daya alam, atau kebijakan pembangunan yang meminggirkan masyarakat lokal demi kepentingan investasi global. Semua itu, seperti patung-patung Entang Wiharso, membentuk lanskap sosial kita hari ini—rumit, penuh paradoks, dan seringkali menipu mata.

Refleksi Pribadi

Saat keluar dari ruang pamer itu, saya membawa pulang bukan hanya ingatan visual, tetapi juga pertanyaan yang terus mengganggu: apakah kita benar-benar merdeka, atau kita hanya hidup dalam versi baru dari penjajahan? Patung-patung itu tidak memberikan jawaban, dan mungkin memang tidak dimaksudkan untuk itu. Tetapi mereka memaksa saya untuk melihat bahwa kolonialisme bukanlah bab dalam buku sejarah—ia adalah cermin yang masih memantulkan wajah kita hari ini.

Entang Wiharso, lewat karyanya di Artsubs Surabaya, berhasil menghadirkan ruang di mana kita tidak hanya melihat seni, tetapi juga berhadapan dengan sejarah yang terus membentuk kita. Dan mungkin, itulah kekuatan sejati dari sebuah karya seni: membuat kita merasa tidak nyaman dengan kenyamanan yang kita kira milik kita sendiri.

Be First to Comment